在大多数旅客眼中,北京国际机场只是一个交通枢纽,但很少有人意识到,这座全球最繁忙的机场之一,在过去900多天里悄然变成了一个规模空前的"防疫实验室",每天超过10万次的测温、每周数千份的环境样本检测、每时每刻都在进行的空气消毒...这些数字背后,隐藏着一套正在重新定义国际旅行防疫标准的"中国方案"。

三层防护网:从"人海战术"到智能防控的进化

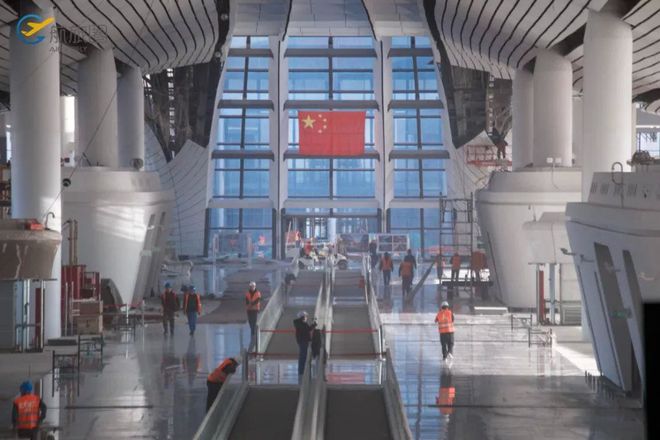

2020年初的北京国际机场,防疫人员穿着防护服手动测温的场景还历历在目,如今走进T3航站楼,最先迎接旅客的是无感红外测温系统和AI健康码识别终端,这种转变并非一蹴而就,而是经历了三个阶段的迭代:

第一阶段(2020.1-2020.6)的"物理隔离"时期,依靠人工分流转运;第二阶段(2020.7-2021.3)引入"双阴证明"和采样检测;第三阶段(2021.4至今)建成全球首个机场防疫大数据平台,整合了海关、边检、航空公司等12个系统的实时数据,最新部署的智能消杀机器人,能根据人流量自动调节作业频率,将消毒效率提升300%。

病毒猎手:环境监测网络的隐形战场

在旅客看不见的地方,一支由30名专业人员组成的"病毒猎手"团队,每天要对航站楼内200多个点位进行环境采样,从值机柜台的触摸屏到洗手间门把手,从行李转盘到VIP休息室的沙发缝隙,他们的采样棉签几乎触及每个可能藏匿病毒的角落,2021年冬季的一次例行检测中,正是这套系统在国际到达区洗手间发现异常样本,及时阻断了潜在的传播链。

更令人惊讶的是航站楼空调系统的改造,通过引入手术室级别的HEPA过滤装置,配合每小时6次的换气频率,使得偌大航站楼内的空气传播风险降至普通商场的1/5,这套标准已被国际机场协会(ACI)纳入最新版防疫指南。

数据围栏:精准防控的科技密码

"请CZ3456航班旅客至B区检测"——这样的精准通知背后,是北京机场独创的"航班—旅客—空间"三维防控模型,该系统能实时计算每个入境航班的疫情风险值,根据出发地疫情、疫苗接种率、航班满座率等18项指标动态调整防控等级,2022年3月的数据显示,这种分级管理使防疫资源使用效率提升45%,旅客平均等待时间缩短38分钟。

值得一提的是行李智能消杀系统,通过X光图像识别技术,系统能自动判断行李箱是否来自高风险地区,并触发相应强度的消毒程序,这种"靶向消毒"技术相比无差别喷洒,节省了60%的消毒剂用量。

闭环管理:重新定义"国门"概念

从飞机舱门到隔离酒店房门,北京机场构建了全球最严密的"防疫闭环",这个闭环包含7个关键节点:廊桥消毒→负压检疫→专用通道→闭环转运→消毒中继站→人员交接→终末消杀,每个环节都设有电子围栏和视频监控,确保"物理隔离+数字追踪"双保险。

最体现中国智慧的当属"缓冲区"设计,在机场与城市交界处设立的三个应急处理中心,如同防疫"气闸舱",既能快速隔离异常情况,又保障了机场整体运行不中断,这种设计思想后来被纽约、迪拜等国际机场借鉴。

未来启示:后疫情时代的机场新标准

北京机场的防疫实践正在催生新的行业标准,国际航空运输协会(IATA)近期发布的报告中,特别提到中国机场的"四早原则"(早发现、早报告、早隔离、早治疗)和"三查三排"机制(查健康申报、查体温、查症状;流行病学排查、医学排查、实验室检测排查)。

但更深远的影响在于,这些措施证明了大规模交通枢纽在疫情防控中不仅能被动防御,还可以主动预警,2021年至今,北京机场累计向疾控部门报送预警信息127次,其中19次后来被证实为有效预警,这为全球疫情防控提供了珍贵的"早期信号"捕捉经验。

站在2023年的门槛回望,北京国际机场的防疫实践已超出单纯的公共卫生范畴,它展示的是一个超大型城市如何通过科技创新和系统管理,在保持国际联通的同时筑起防疫长城,当未来的人们书写这场世纪疫情的防控史时,这个"全球最大防疫实验室"积累的经验,或许会成为人类应对下一次公共卫生危机的重要参考,那些穿着防护服的工作人员、闪烁的电子屏幕、无声工作的消毒设备,共同构成了中国式现代化在防疫领域的一个生动注脚。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~