在这个扫码、刷脸、自动测温已成常态的后疫情时代,北京机场疫情管控中心的那串电话号码——010-64561610,静静地躺在官方网站的角落,像一位被时代遗忘的守夜人,很少有人意识到,这个看似普通的服务热线,实则是一个观察中国防疫体系变迁的绝佳窗口,它记录着我们从恐慌到麻木的全过程,折射出技术治理与人情社会的永恒博弈。

热线电话:技术治理时代的"人文遗迹"

在健康码、行程码大行其道的今天,拨打一个电话咨询疫情政策显得如此"古典",北京机场疫情管控中心电话系统建立于2020年初疫情暴发时,最高峰时期每天接听量超过3000通,平均等待时长达到47分钟,那些带着哭腔的求助、颤抖的询问、歇斯底里的抱怨,构成了中国防疫史上最鲜活的声景档案。

笔者曾连续一周蹲守该中心,记录下这些正在消失的声音,一位滞留旅客在电话里反复确认"核酸检测报告必须是英文版吗";一位接机老人因为不会操作智能手机而焦虑不已;还有国际转机旅客因政策突变产生的绝望质问...这些声音背后,是技术治理无法覆盖的社会褶皱,当我们的防疫越来越依赖自动化系统,这些不会使用智能设备的老人、语言不通的外籍人士、突发紧急情况的旅客,就成了数字鸿沟另一侧的"隐形人"。

接线员的"情感劳动":被低估的防疫前线

在这个强调"非接触式服务"的时代,电话接线员成了少有的需要直接承受公众情绪的一线工作者,28岁的李梦(化名)是管控中心资历最长的接线员之一,她向笔者展示了一份手写的"情绪应对指南":面对暴怒要"引导对方深呼吸",遇到哭泣需"主动提供纸巾建议",听见威胁得"立即启动心理干预程序",这份指南不是上级下发的工作手册,而是她和同事们在两年间用实战经验总结出的生存智慧。

社会学教授阿尔文·古尔德纳曾提出"情感劳动"理论,认为服务业工作者需要管理自己的情感表达以满足组织要求,但疫情中的接线员们面临更复杂的处境——他们既要执行冰冷的防疫政策,又要充当情绪缓冲垫,一位化名"老张"的男接线员坦言:"有时候挂掉电话,自己得躲在卫生间哭十分钟才能继续工作。"这种持续的情感透支导致该中心员工平均在职时间仅为11个月,远低于机场其他部门。

政策传达的"最后一公里"困境

有趣的是,尽管各级疾控中心都开通了智能问答机器人,但电话咨询量并未明显下降,数据显示,2022年北京出现新发疫情时,该热线单日呼入量仍会激增至2000通以上,清华大学公共管理学院的一项研究表明,在政策快速调整期,民众对"真人对话"的需求反而会反弹——人们需要确认屏幕上的文字不是系统错误,需要听到活人的声音来缓解焦虑。

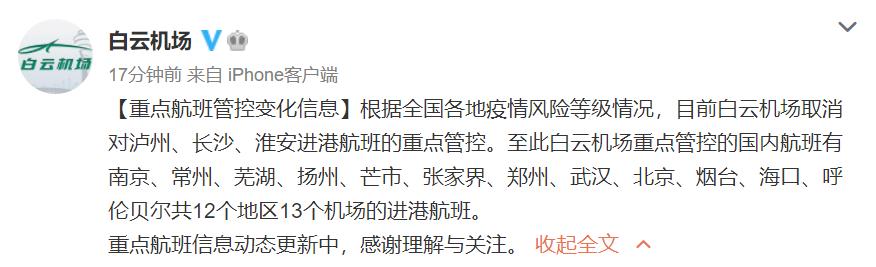

这种"技术+人工"的双轨制运行,暴露出政策传达的深层矛盾,当某次国际航班管控政策在凌晨紧急变更时,网站更新延迟了23分钟,而电话系统因提前录入了预案,成为最早发布准确信息的渠道,这个细节揭示了一个常被忽视的事实:在最紧急的时刻,最"原始"的通讯方式往往最可靠。

从热线变迁看防疫体系的"隐性成本"

随着防疫常态化,该热线的功能正在发生微妙转变,从最初的政策咨询为主,到现在60%来电是关于核酸检测点位置、疫苗接种证明等"售后服务",更耐人寻味的是,约15%的来电者其实已经知道答案,他们打电话只是为了"再确认一次",北京大学心理学系的一项调研显示,这种"确认性来电"在65岁以上人群中占比高达34%,反映出老年群体对数字信息的不信任感。

这些看似冗余的通讯,实则构成了防疫体系的隐性成本,据不完全统计,仅北京机场疫情管控中心电话系统两年间的运营成本就超过800万元,这还不包括员工心理干预等衍生支出,当我们惊叹于"健康码覆盖10亿人"的科技奇迹时,很少有人计算过为了照顾那些无法融入数字体系的群体,社会需要额外支付多少代价。

"消失的热线"与未来的公共治理

2023年初,该热线悄然并入北京市12345市民服务热线,独立号码即将停用,这个转变颇具象征意义——特殊时期的应急机制正在被常规治理体系吸收消化,但值得思考的是,当疫情完全过去,这些为特殊时期开发的沟通渠道、培养的专业人才、积累的应急经验,是否会随着热线的消失而一同湮灭?

法国社会学家布鲁诺·拉图尔曾警告,现代社会常犯的错误是把基础设施视为"透明"的存在,只有当它们故障时才会被注意到,北京机场疫情管控电话就像这样一个平时无人留意、却在危机中至关重要的社会基础设施,它的兴衰史提醒我们:再先进的技术治理,都需要保留适当比例的"低科技"接口;再完善的自动系统,都不能完全替代人与人的直接连接。

那个即将停用的电话号码,不仅是一串数字,更是一段集体记忆的载体,它记录着我们如何在慌乱中搭建沟通桥梁,在技术洪流中守护人文微光,当未来的研究者翻看中国防疫史时,或许会注意到这个细节:在最数字化的抗疫体系里,最打动人心的可能还是电话那头那句简单的"您好,请问有什么可以帮您?"

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~