当澳门特区政府宣布延长"相对静止"管理措施的同时,沈阳正逐步放宽社会面管控,这两座相距两千多公里的城市,以截然不同的防疫节奏,演绎着中国疫情防控的"双城记",表面看是两种路径的分歧,深层却是同一战略下的战术调整——在"动态清零"总方针下,因地制宜探索最优解,这种看似矛盾的统一,恰恰体现了中国防疫政策的辩证法智慧。

澳门"相对静止":小城大考下的非常之策

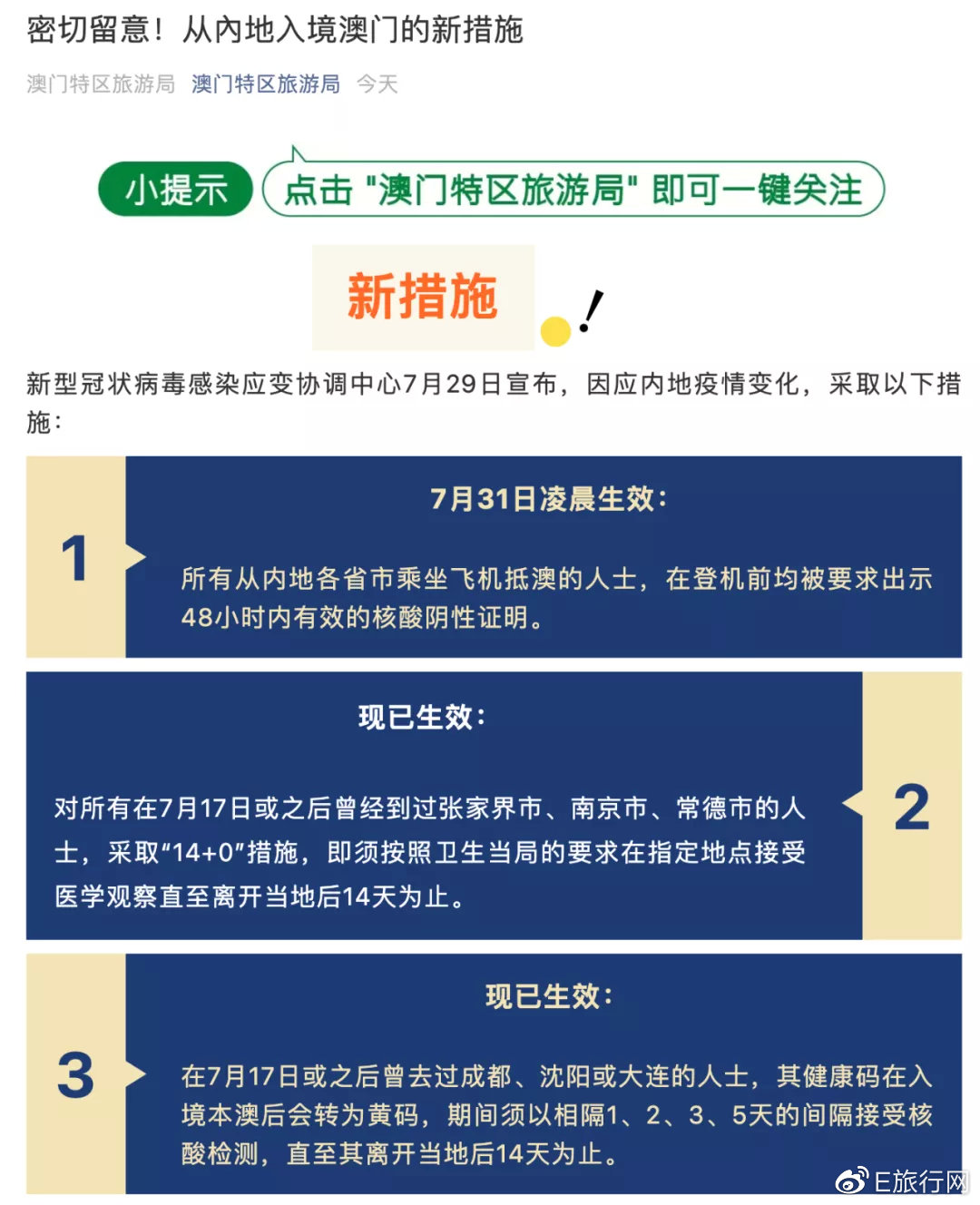

7月11日开始的"巩固期"再延长五天至8月2日,这是澳门有史以来最严厉的疫情管制,这座面积仅32.9平方公里的微型经济体,正经历着回归后最严峻的公共卫生危机,截至7月28日,本轮疫情累计确诊1800余例,对于常住人口68万的澳门而言,感染率已超过2020年武汉的峰值水平。

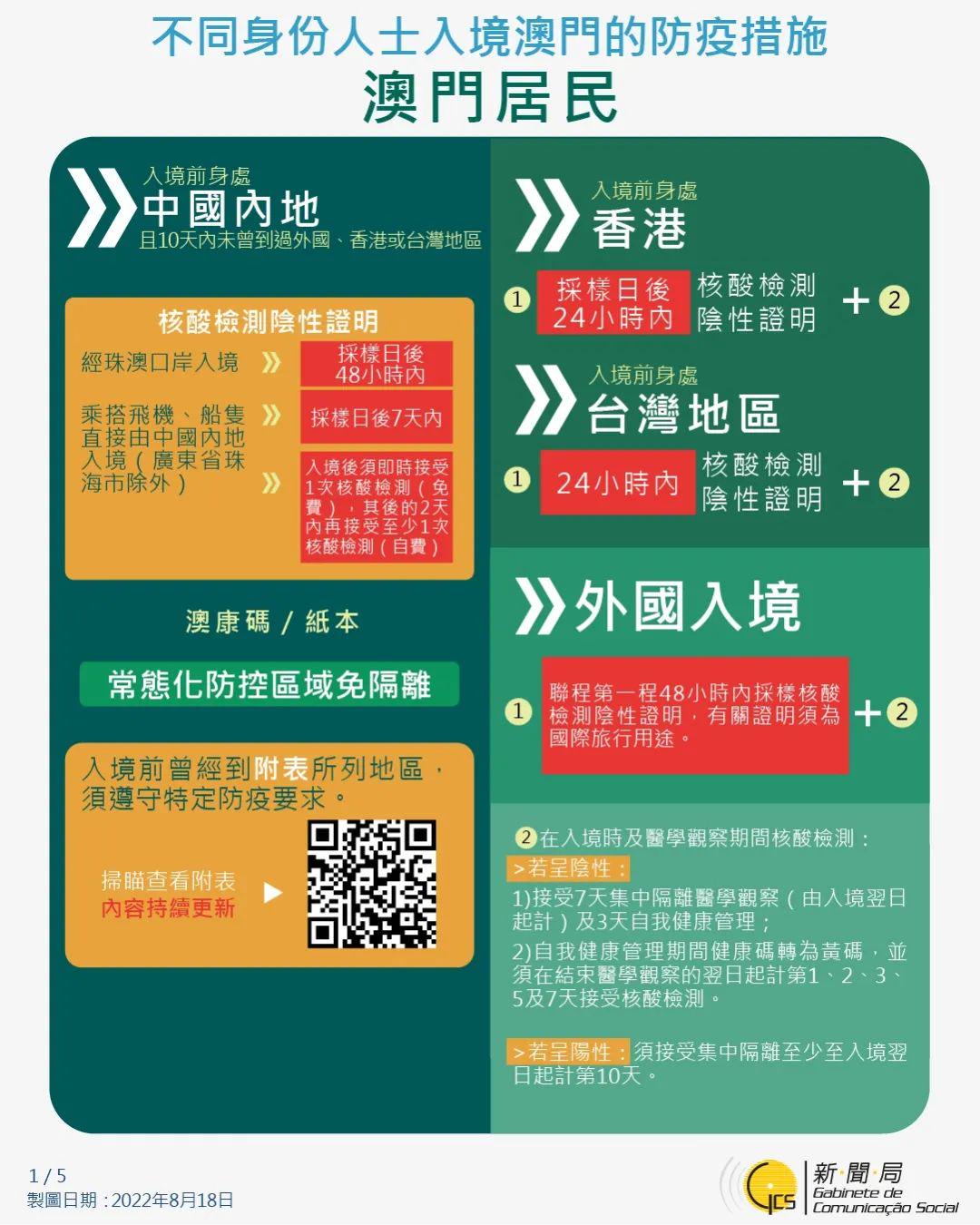

澳门的防疫困境具有典型标本意义,作为世界旅游休闲中心,2021年澳门入境旅客达770万人次,是本地人口的11倍之多;作为人均GDP位列全球前三的富裕地区,其产业高度集中于博彩旅游业,占GDP比重超过50%,这种特殊的经济社会结构,使得澳门在疫情冲击下尤为脆弱,特区政府的"相对静止"政策——暂停所有非必要工商业活动、限制人员流动、实施全民核检——本质上是通过经济短期"休克"换取长期复苏空间。

值得注意的是,澳门模式显现出三个鲜明特征:一是精准划定红码区,将封控范围缩小至单个楼宇甚至楼层;二是建立应急商品配送机制,保障65岁以上长者优先配送;三是推出百亿抗疫援助基金,覆盖企业、雇员及自由职业者,这种"严格管控+精准施策+社会保障"的组合拳,有效避免了香港年初的医疗挤兑悲剧,为微型经济体防疫提供了新范式。

沈阳"有序解封":老工业基地的平衡之道

与澳门形成鲜明对比的,是沈阳近期的防控政策调整,7月25日起,沈阳全市恢复餐饮机构堂食服务,影剧院、健身房等场所限流开放,这座东北中心城市正谨慎地迈向常态,作为拥有900万人口的区域性枢纽,沈阳的防疫逻辑展现的是另一种智慧。

沈阳的防疫策略建立在三重考量之上:作为东北交通枢纽,日均铁路客流量超20万人次,过度管控将影响整个东北经济循环;作为老工业基地,装备制造等支柱产业需要保持生产连续性;经过多轮疫情考验,沈阳已建立"15分钟核酸采样圈"和"数字化流调系统"等基础设施,最新数据显示,沈阳连续21天无社会面新增,疫情防控从应急处置转向常态化防控。

特别值得关注的是沈阳的创新举措:在铁西区试点"无疫工厂"创建,保障华晨宝马等重点企业闭环生产;在浑南区推行"核酸采样电子地图",实现检测点实时查询;于洪区建立"防疫物资智能仓储系统",确保30分钟应急配送,这些探索体现了超大城市在统筹防疫与发展中的制度创新。

双城镜像:统一战略下的战术弹性

将澳门与沈阳的防疫实践并置观察,会发现中国疫情防控的深层逻辑,两座城市看似相反的举措,实则共同遵循着"动态清零"的核心要义——以最小代价实现最大防控效果,这种差异化实践恰恰证明了"因地制宜"的治理智慧。

从流行病学角度看,澳门作为口岸城市面临更高境外输入风险,且医疗资源有限(每千人床位数4.3张,低于全国平均水平),采取严格措施是必然选择;沈阳作为内陆城市,在疫情平稳期适度放开,有助于经济复苏,数据显示,澳门第二轮全民核检阳性率已降至0.21%,证明管控见效;而沈阳规模以上工业企业复工率达98%,显示政策调整的积极效应。

这种弹性空间来自中国的制度优势:中央政府提供原则指导,地方政府根据实际情况制定细则,澳门参照内地经验建立方舱医院,沈阳学习深圳的电子围栏技术,这种经验共享机制避免了"一刀切"的僵化,更重要的是,两地都保持了政策连贯性——澳门提前72小时公布措施调整计划,沈阳设置3天过渡观察期,给市场主体稳定预期。

启示与展望:疫情防控的辩证法

双城故事给予我们深刻启示,疫情防控需要"时空观",不同阶段、不同地区应采取差异化策略,精准防控的关键在"度"的把握,既不能不足也不能过度,任何防疫政策都必须考量经济社会综合成本。

未来防疫或将呈现三大趋势:一是技术赋能,如澳门推广"场所码"、沈阳试点智能门磁;二是法治化进程,两地均在完善疫情防控相关法规;三是平战结合,建立常态化应急体系,正如澳门特首贺一诚所言:"防疫是场马拉松,需要耐力也需要智慧。"沈阳与澳门的实践表明,中国防疫正在走向更加科学、精准的新阶段。

在这场合力抗疫的宏大叙事中,每座城市都是独特的注脚,当澳门的霓虹暂时黯淡,当沈阳的机床再度轰鸣,它们共同诠释着一个真理:疫情防控没有标准答案,有的只是对人民健康与经济社会发展这对辩证关系的不懈求索,这种基于现实的灵活性,或许正是中国防疫体系最强大的韧性所在。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~