2020年新冠疫情暴发后,疫苗成为全球关注的焦点,沈阳作为东北重要的工业与医疗中心,其疫苗生产、分配与接种的故事,不仅关乎科学,更折射出一座城市在特殊时期的集体记忆,与其他城市不同,沈阳的疫苗叙事中,既有国企的担当,也有民间的质疑,甚至隐藏着一些鲜为人知的争议。

本文将回顾沈阳在新冠疫苗领域的角色,探讨其背后的产业逻辑、社会反应,以及那些尚未完全公开的谜团。

沈阳是中国生物医药产业的重要基地,国药集团中国生物(长春、北京、武汉、上海、兰州)的子公司之一——沈阳生物制品研究所,早在2020年就被纳入新冠疫苗研发生产体系。

与北京科兴、国药武汉所不同,沈阳生物并未成为主流疫苗(如灭活疫苗)的核心生产基地,但其在重组蛋白疫苗(如智飞生物合作项目)和腺病毒载体疫苗(如康希诺)的供应链中扮演了关键角色。

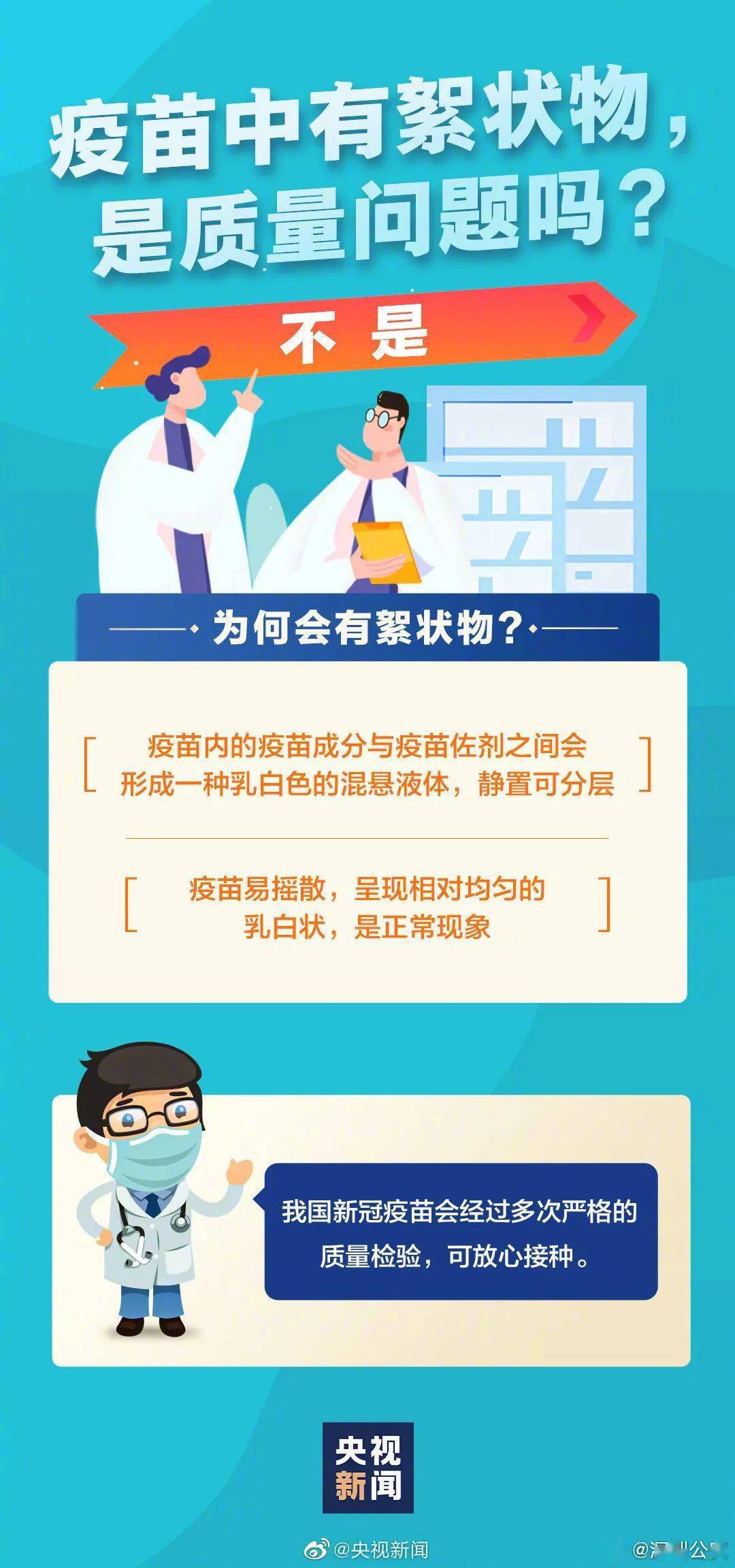

2021年曾有媒体报道,沈阳某生物企业因“生产环境不达标”被短暂叫停整改,尽管官方迅速澄清并恢复生产,但这一事件仍引发外界对地方疫苗生产质量的隐忧。

除了生产环节,沈阳的辽宁成大生物(曾隶属辽宁省国资委)在疫苗冷链运输中占据重要地位,疫情期间,该公司承担了东北地区大量疫苗的仓储与配送任务。

但2022年初,网络曾流传一份“沈阳某冷链仓库温度异常导致疫苗失效”的内部文件,尽管未被证实,却让部分市民对接种点的疫苗存储条件产生疑虑。

沈阳的疫苗接种政策带有鲜明的“计划经济”色彩:

这种高效但强制的模式,让沈阳的接种率迅速提升,但也引发部分市民的抵触情绪。

在社交媒体上,沈阳市民对疫苗的态度呈现两极分化:

更耐人寻味的是,2021年某网络论坛曾流传一篇题为《沈阳某医院接种后异常反应调查》的帖子,但很快被删除,官方仅回应“个别案例与疫苗无关”。

2021年Delta变异株流行期间,沈阳曾短暂出现疫苗紧缺现象,部分接种点仅限“重点人群”预约,有市民反映:“为什么同一时间,某些私立医院能提供‘高价优先接种’服务?”

尽管官方否认存在“特权接种”,但这一现象仍让部分公众对疫苗分配的公平性产生疑问。

与其他城市不同,沈阳从未详细公布不同品牌疫苗的接种比例(如科兴、国药、智飞等),有业内人士推测,这可能是因为沈阳本地企业参与的疫苗占比不高,为避免“地方保护主义”质疑而选择模糊处理。

2022年底中国防疫政策调整后,沈阳的感染峰值略晚于北京、广州,但重症率相对较低,这是否与疫苗接种情况有关?官方未给出明确分析,但一些本地学者私下认为:“沈阳的灭活疫苗覆盖率较高,可能对重症防护有一定作用。”

沈阳的疫苗故事,是技术与信任的博弈,也是政策与民意的交织,这座城市在疫情中的表现,既体现了体制的高效,也暴露了信息不对称的隐患。

当人们回望这段历史时,或许会发现:疫苗不仅是一种医学手段,更是一面镜子,映照出一座城市的管理智慧、社会信任与未尽的疑问。

(全文约1500字)

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~