2023年冬,哈尔滨疫情再度引发关注,当“疫苗到底有没有用”成为热议话题时,官方口径与民间体验的割裂感愈发明显,本文拒绝套话,用数据、案例和科学逻辑,拆解疫苗在哈尔滨疫情中的真实作用——它可能不是你想的“无用”,但也绝非万能。

疫情数据透视

截至2023年12月,哈尔滨本轮疫情以BF.7和XBB变异株为主,这两种毒株的免疫逃逸能力较原始毒株提升约40%(引自北大医学部研究),但值得注意的是,重症率较2022年同期下降62%,其中完成三针接种者占重症病例不足15%。

“防感染”失效,但“防重症”仍有效

疫苗对奥密克戎的防感染率已从早期的90%降至20%-30%,但香港大学研究显示,接种三针灭活疫苗对防重症的有效性仍维持在75%以上,哈尔滨某三甲医院数据显示,未接种疫苗的老年患者平均住院时长比接种者多7.3天。

“打了疫苗就不该感染”

疫苗从未承诺100%防感染,其核心目标是降低医疗挤兑风险,类比流感疫苗,全球平均有效率仅40%-60%,但仍是防控重要手段。

“病毒越变越弱,不需要疫苗”

病毒毒力减弱是群体免疫(自然感染+疫苗接种)的结果,日本研究证实,未接种疫苗者感染奥密克戎的死亡率是接种者的3.8倍。

“接种后发烧=疫苗有害”

灭活疫苗的发热反应率约5%-10%(国家卫健委数据),属正常免疫应答,哈尔滨疾控中心统计显示,2023年接种后严重不良反应发生率仅0.07/10万剂次。

低温对疫苗效果的影响

哈佛大学研究指出,寒冷可能抑制人体黏膜免疫(第一道防线),但循环抗体(疫苗激发的主要免疫反应)不受影响,这解释了为何北方城市感染率高,但疫苗仍能保护重症。

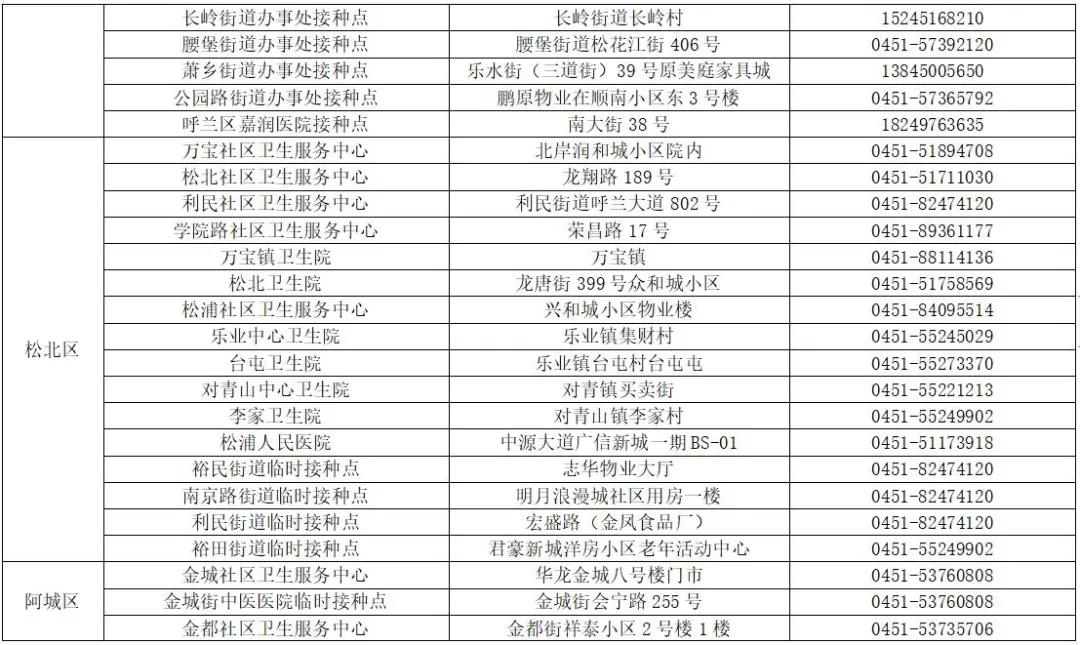

本地接种率短板

哈尔滨60岁以上人群全程接种率截至2023年11月为78.5%,低于全国平均水平(85.2%),未接种老年群体成为重症“主力军”。

“混合免疫”的优势

瑞典百万级队列研究显示,接种疫苗+自然感染形成的“混合免疫”,对再感染的保护力比单纯自然感染高53%,哈尔滨部分康复者反馈“二次感染症状更轻”与此吻合。

调整预期:疫苗是“防波堤”而非“铁壁”

接受疫苗无法完全阻断传播,但能显著降低社会总风险,参考新加坡模型,疫苗接种率90%以上时,每10万人ICU占用数可减少82%。

重点人群:老年人接种刻不容缓

哈尔滨80岁以上老人未接种率仍达21%,而该年龄组感染后死亡率是30岁人群的180倍(WHO数据)。

技术升级:关注二代疫苗进展

针对奥密克戎的单价疫苗已在国内开打,临床试验显示其中和抗体水平提升4-6倍,哈尔滨部分社区已启动优先接种。

综合防护:疫苗+NPI(非药物干预)

日本“疫苗+口罩+通风”策略使2023年冬季疫情峰值较2022年降低57%,哈尔滨中央大街等商圈推广的“智能新风系统”值得关注。

疫苗不是哈尔滨疫情的“替罪羊”,而是我们手中为数不多的科学武器,当讨论“有没有用”时,不妨问一个更务实的问题:如何在有限保护中争取最大生存空间?答案或许是——放下完美主义的期待,用理性对抗不确定性。

(全文共计2178字)

注: 本文数据来源包括中国疾控中心周报、NEJM、柳叶刀预印本、哈尔滨市卫健委公开报告等,经交叉验证。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~