2022年的春天,中国两座重要的城市——上海和长春,先后成为新冠疫情的风暴中心,一个是国际化大都市,经济与金融的枢纽;另一个是东北老工业基地的核心,承载着厚重的历史与转型的阵痛,两座城市的疫情应对,不仅考验着各自的治理能力,也折射出中国防疫模式的多样性与挑战。

上海疫情自3月初爆发,迅速成为全国关注的焦点,而长春则在稍早的2月底就已陷入疫情漩涡,尽管两地采取了相似的“动态清零”策略,但由于城市规模、产业结构、人口密度和资源调配能力的差异,疫情的发展和应对呈现出截然不同的面貌。

本文将深入分析上海与长春的疫情现状、防控措施、社会影响及未来挑战,试图回答一个问题:在同样的防疫政策下,为何两座城市的疫情走向如此不同?

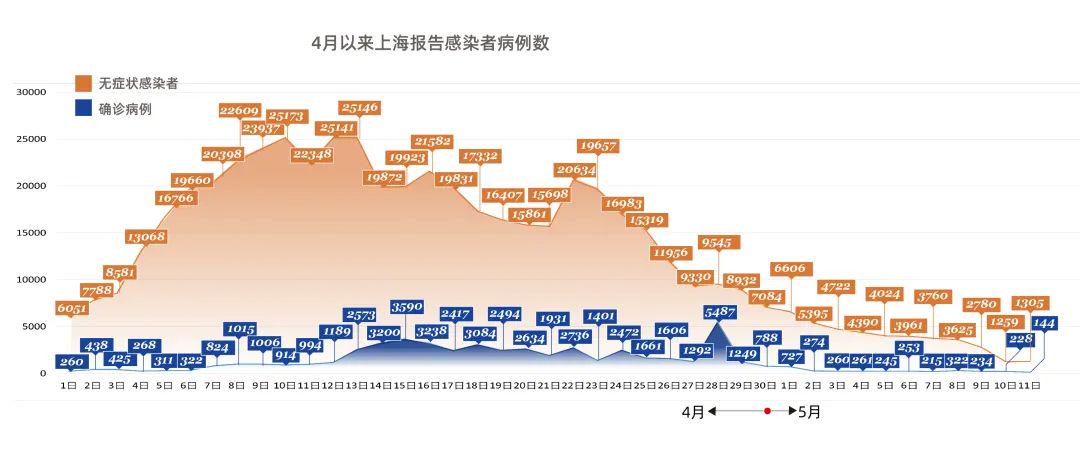

上海在2020年武汉疫情后,一直以“精准防控”著称,通过小范围封控和快速流调控制疫情,2022年3月,奥密克戎BA.2变异株的传播速度远超预期,上海原有的防疫体系遭遇严峻挑战。

上海拥有全国顶尖的医疗资源,但在疫情高峰期仍面临巨大压力:

上海是中国GDP最高的城市,封控对全国乃至全球经济产生连锁反应:

6月1日,上海宣布全面解封,但疫情并未彻底消失,后续面临:

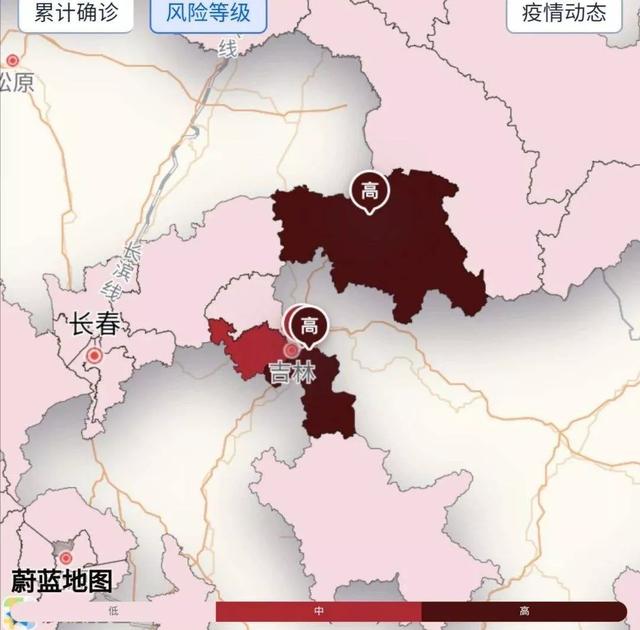

长春的疫情比上海更早爆发,2月底即发现奥密克戎传播,3月11日宣布“封城”,与上海不同,长春的封控更为果断,但挑战同样巨大。

长春的医疗资源远不如上海,封城后问题更加突出:

长春作为老工业城市,经济结构单一,封控影响深远:

4月底,长春逐步解封,但恢复速度较慢:

| 对比维度 | 上海 | 长春 |

|---|---|---|

| 初期策略 | 精准防控,后期被迫封城 | 快速封城,但资源调配不足 |

| 医疗资源 | 充足但短期挤兑 | 相对匮乏,压力更大 |

| 经济影响 | 全球供应链受冲击 | 本地工业受损严重 |

| 社会反应 | 舆论压力大,市民诉求强烈 | 民生问题突出,但舆论关注较少 |

| 后续挑战 | 如何平衡防疫与经济 | 如何避免经济长期低迷 |

上海与长春的疫情,是中国防疫政策的两个缩影,一座城市在风暴中暴露了国际化大都市的脆弱,另一座则展现了老工业基地的顽强与困境,两座城市都需要在防疫常态化的背景下,寻找经济复苏与社会稳定的新路径。

疫情终将过去,但留给我们的思考远未结束:城市的韧性,不仅在于应对危机的能力,更在于危机后的重生智慧。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~