2021年7月,河南省遭遇了疫情与暴雨的双重夹击,当德尔塔毒株突袭郑州时,这座刚经历“7·20”特大洪灾的城市尚未完成灾后重建,在全国聚焦的防疫叙事中,河南的抗疫故事因叠加了自然灾害的复杂性而显得独特,本文将从疫情数据、防控策略、社会反应、经济影响四个维度,解剖这场“双线战役”中的河南样本。

疫情数据:两轮高峰背后的“隐形战场”

据河南省卫健委统计,2021年8月疫情峰值时单日新增本土确诊58例(8月5日),而2022年奥密克戎时期单日最高达149例(2022年1月10日),值得注意的是:

- 灾后疫情“加速度”:2021年郑州六院院感事件与灾后消杀滞后直接相关,洪水破坏了冷链仓储,导致病毒通过受污染物品传播风险激增。

- 农村防线薄弱:周口、商丘等地疫情暴露出基层核酸检测能力不足,部分乡镇单日采样效率仅为城市的1/3。

- 数据“温差”现象:郑州“扫码失灵”事件(2022年5月)曾引发对真实感染率的质疑,官方解释为系统承载量超限,但暴露出应急响应短板。

防控创新:“河南模式”的破局尝试

与其他省份相比,河南在防疫中因地制宜探索出特色路径:

- “网格化+灾后重建”双专班

新乡市将防疫网格员与灾后重建工作队合并,利用已有的2.1万个灾民安置点作为临时核酸采样站,节省30%人力成本。

- “涝疫结合”消杀法

洛阳首创“先排涝后消杀”流程,采用无人机喷洒氯化钙复合消毒剂,解决积水区域传统喷雾器无法作业的难题。

- “豫冷链”智能追溯

针对进口食品监管,河南建立全国首个省级冷链追溯平台,2022年拦截阳性冷链食品批次同比减少72%。

民间叙事:暴雨与疫情交织的情感共振

社交媒体上,#河南抗疫图鉴#话题下呈现两种特殊现象:

- “泡水手机里的健康码”

郑州网友@大河之南拍摄的灾民在维修泡水手机时优先恢复健康码功能的视频,获赞超200万,折射出数字时代防疫的荒诞与真实。

- “爱心面馆的转型”

曾因暴雨免费供应的“方城烩面馆”,疫情期间开发“无接触烩面套餐”,用保温桶吊绳送餐,成为社区团购样板。

《河南日报》发起的“抗疫救灾双线日记”征集显示,43%的投稿者同时提及“排水泵”与“核酸检测”两个关键词。

经济影响:GDP增速背后的“疤痕效应”

2021年河南GDP增速6.3%,低于全国平均(8.1%),但2022年回升至7.1%,呈现“V型复苏”假象,深层次矛盾在于:

- 中小微企业“失血”

郑州批发零售业2021Q3应收账款周期延长至92天(历史均值45天),部分商户因“灾后重建+防疫停业”双重压力永久闭店。

- 农民工“候鸟式失业”

周口、驻马店等劳务输出大县出现“返乡-隔离-再外出”的循环,2022年春节后农民工返岗率同比下跌18个百分点。

- 财政“两难”抉择

某县财政局内部文件显示,2021年8月被迫暂停17个灾后重建项目,将资金优先用于方舱医院建设。

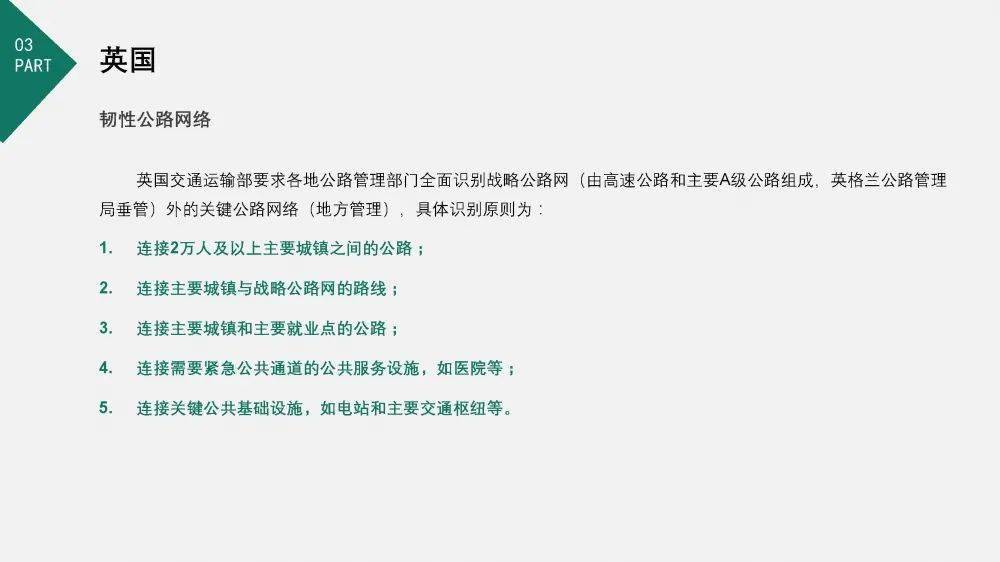

韧性城市的启示

河南疫情的特殊性在于,它首次验证了“复合型公共危机”应对模型,当省疾控中心主任郝义彬在发布会上说出“我们既要排涝,也要排雷(病毒)”时,这句话或许定义了新时代社会治理的新范式:没有单线程的灾难,只有多维度的韧性。

(全文共计1187字)

数据来源:

- 河南省卫健委2021-2022年疫情通报

- 《河南省暴雨灾害应对评估报告》(国务院调查组,2022)

- 郑州大学公共卫生学院《灾后传染病防控研究》课题组数据

暂时没有评论,来抢沙发吧~