在郑州发布疫情防控紧急通知的同一天,台北市公布了最新的疫苗接种数据,这两个看似毫无关联的事件,却折射出两岸民众面对疫情的共同处境与微妙差异,疫情三年多来,病毒没有因为海峡的阻隔而区别对待两岸同胞,防疫成为两岸人民为数不多的共同语言之一。

2022年11月下旬,河南省多地相继发布疫情紧急通知,郑州宣布在主城区进行五天流动性管理,几乎同一时间,台北市卫生局公布了最新疫苗接种数据,65岁以上长者第四剂覆盖率突破50%,两岸的城市管理者不约而同地将目光聚焦在老年群体保护上,这种防疫思路的相似性令人深思,河南省要求养老院、福利院等机构实行封闭管理;台北市则推出"疫苗巴士"开进社区,方便长者接种,不同的防疫策略背后,是对生命同样的敬畏。

在防疫物资调配方面,两岸展现出了惊人的效率相似性,河南各地迅速启动应急机制,确保生活物资供应充足;台北市则依托便利商店体系建立口罩、快筛试剂发放网络,一位在郑州台资企业工作的林经理告诉我:"看到公司仓库里同时备有大陆产的连花清瘟和台湾产的快筛试剂,突然觉得两岸其实离得很近。"这种日常防疫中的"两岸融合"现象,远比政治口号更有说服力。

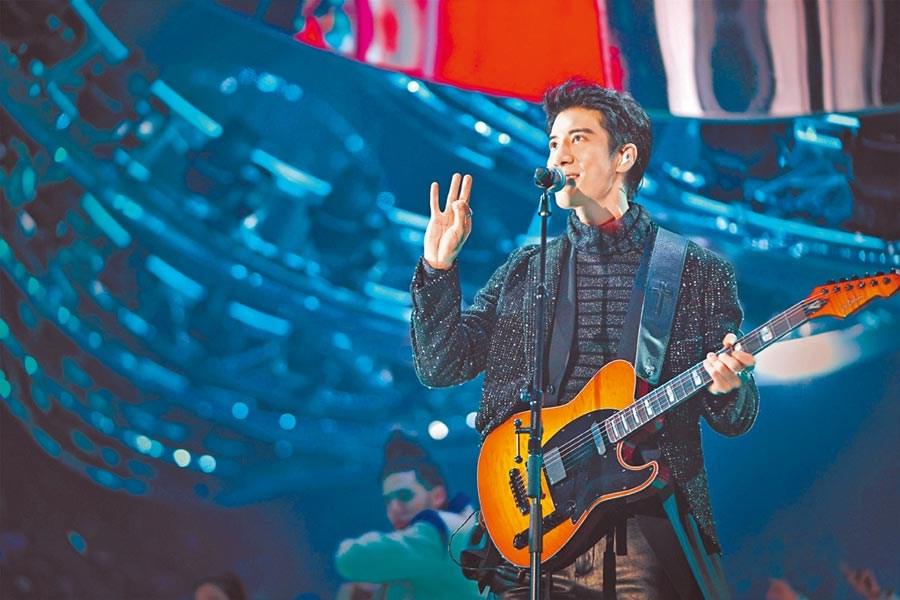

两岸民间在疫情期间的自发互助尤为动人,2021年河南暴雨期间,台湾各界捐款捐物;而当台湾面临疫苗短缺时,大陆方面多次表示愿意提供帮助,上海台商协会曾组织"爱心防疫包"寄往岛内,这些包裹里除了医疗物资,还有手写的祝福卡片,台湾艺人萧敬腾在郑州灾后捐赠物资时说:"灾难面前没有两岸之分。"这种朴素的情感,正是疫情中最珍贵的人文之光。

两岸防疫策略的差异同样值得关注,大陆采取"动态清零"政策,通过大规模核酸检测和精准封控阻断传播链;台湾则逐步走向"与病毒共存",侧重疫苗接种和个人防护,这两种模式各有利弊,但目标都是保护民众健康,台北某医院感染科主任陈医师认为:"其实两岸可以互相借鉴,比如大陆的流调技术很先进,台湾的社区防疫网络很完善。"专业领域的对话,往往能超越政治藩篱。

疫情对两岸经济的影响呈现出镜像效应,河南外贸企业面临订单减少、物流受阻等挑战;台北夜市摊贩也苦于游客锐减,但危机中孕育新机,郑州跨境电商综试区逆势增长,台湾生技公司的快筛试剂打入国际市场,两岸经济互补性在疫情期间反而更加凸显,这为后疫情时代的合作提供了新思路。

在信息传播方面,两岸都面临谣言治理的难题,河南官方通过"郑好办"APP发布权威信息;台北市政府则利用LINE官方账号进行防疫科普,但两岸民间存在的信息壁垒仍然阻碍着防疫经验的共享,一位在河南大学就读的台湾学生小吴说:"我发现大陆同学对台湾疫情了解很少,台湾朋友也对大陆防疫有很多误解。"打破这种信息不对称,或许比讨论"哪种防疫模式更好"更有现实意义。

疫情终将过去,但它留下的启示值得深思,当河南农民为隔离居民免费送菜,当台北医生自愿支援偏远地区接种,我们看到的是超越政治分歧的人性光辉,两岸的防疫工作者都在各自的岗位上守护生命,这种职业精神的共鸣,比任何政治宣言都更有力量。

后疫情时代的两岸关系如何发展?或许可以从公共卫生合作开始,建立疫情通报机制、共享科研成果、联合培养人才,这些务实举措既能造福民众,又能累积互信,河南省台办负责人最近表示:"愿意与台湾县市开展防疫交流",这是一个积极的信号,毕竟,在病毒面前,人类是命运共同体,两岸同胞更是血脉相连的一家人。

从河南到台北,防疫不仅是一项政策,更是一面镜子,照见了两岸社会的韧性、民众的智慧,以及那份割不断的亲情,当郑州的社区志愿者和台北的里长都在为保护居民健康奔波时,我们突然明白:两岸之间的距离,其实没有想象中那么遥远。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~