石家庄与北京的地理亲缘关系,注定了这座城市在防疫版图中的特殊位置,作为首都的"南大门",石家庄接收的疫苗调配往往带有明显的京津冀协同色彩,2021年初,当第一批"北京生物"新冠疫苗抵达石家庄时,许多市民第一次注意到疫苗包装上那个陌生的生产厂家——国药集团中国生物北京生物制品研究所。

"当时社区工作人员特别强调这是'北京来的疫苗',感觉一下子就放心了。"家住裕华区的退休教师李爱珍回忆道,这种心理暗示并非偶然,在华北地区,"北京"二字天然带有权威光环,石家庄市疾控中心数据显示,在疫苗供应充足的阶段,约67%的接种点首选分配北京生物疫苗,这种偏好既源于运输距离近的客观优势,也暗含对首都生产标准的信任。

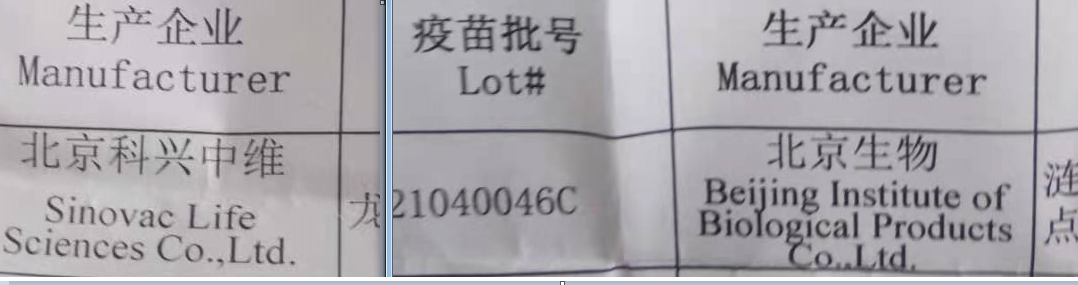

有趣的是,在石家庄的疫苗接种史上,从未有哪个疫苗品牌像"北京生物"这样深入人心,社区卫生服务中心的护士王静观察到:"很多中老年接种者会特意询问疫苗厂家,如果告知是北京生物,他们明显更配合。"这种现象催生了民间自发的疫苗识别方法——通过支付宝健康码的接种记录,比对疫苗批号前几位数字来判断厂家。

在长安区的某处接种点,工作人员甚至开发了顺口溜:"01北京02武汉,04长春别慌乱",这种民间智慧背后,是普通民众试图在专业医疗信息不对称中寻找安全感的努力,石家庄市第五医院公共卫生科主任张立新分析:"当疫情带来巨大不确定性时,人们会本能地抓住某些具象符号作为心理锚点,'北京生物'恰好成为这样的符号。"

石家庄的疫苗接种体系呈现出鲜明的空间层级特征,三甲医院接种点往往能获得最新批次的北京生物疫苗,而偏远社区的接种点则经常面临品牌调换的情况,这种差异催生了特殊的"疫苗迁徙"现象——部分市民会跨区域寻找特定品牌的接种点。

在桥西区经营超市的赵建国就曾三次变更接种地点:"听说省二院有北京生物,我特意请了半天假过去。"这种选择行为无形中加剧了医疗资源的马太效应,2022年石家庄卫健委的流动接种车项目,某种程度上正是为了平衡这种资源错配,通过将优质疫苗主动输送到城中村、建筑工地等"疫苗洼地"。

在社交媒体上,石家庄网友创造的"疫苗文学"悄然流行,有人将接种北京生物的经历写成"入京记",戏称手臂上的针眼是"盖了北京章";在抖音平台,#石家庄北京生物挑战#话题下,年轻人比较着接种后的反应强度,这些看似戏谑的表达,实则是将个体体验融入城市集体记忆的文化实践。

更耐人寻味的是方言的演变,在石家庄本地方言中,原本没有"生物"这个词的特殊发音,现在老一辈人却能字正腔圆地念出"北京生物"四个字,河北师范大学语言学教授刘芳指出:"当专业术语进入日常词汇,往往意味着某个重大公共事件正在重塑语言生态。"

凌晨四点的石家庄冷链物流园,装载北京生物疫苗的专用冷藏车正在做发车前检查,司机老周的工作日志记录着这条特殊供应链的细节:"全程温度监控,进京走专用通道,返程往往捎带北京发往河北的其他医疗物资。"这条疫苗走廊的运作效率,在2022年底的接种高峰期间达到极致——最快8小时就能完成从北京出厂到石家庄接种的全流程。

石家庄市市场监管局药品流通处处长吴伟透露:"我们建立了与北京生物的直接对接机制,跳过省级中转环节。"这种打破行政层级的直连模式,某种程度上预示着京津冀公共服务一体化的未来形态,当疫苗运输车穿过涿州检查站时,电子屏上"疫苗绿色通道"的标识,成为区域协同最生动的注脚。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~