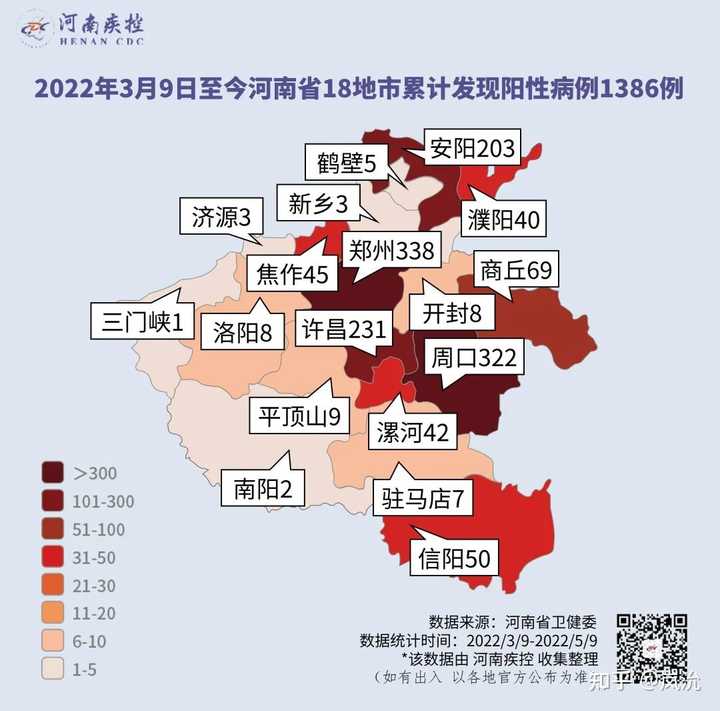

2023年的深秋,当全国多地疫情进入平缓期时,河南省会郑州却悄然成为舆论焦点,与官方通报的“可控”“平稳”形成微妙反差的是,社交媒体上不断涌现的市民求助信息、企业停工通知和高校封闭管理动态,共同拼凑出一幅更为复杂的疫情图景,这座常住人口超1260万的中部枢纽城市,正经历着一场没有硝烟的“静默战役”。

据河南省卫健委11月15日最新通报,郑州新增本土无症状感染者32例,较前日下降11%,然而在某知名本地论坛上,仅“核酸检测异常”相关话题下就有超过2000条实时跟帖,多名网友反映“小区突然封控但未公布病例”“混管阳性后无人通知复检”,这种“数据冷、体感热”的矛盾,暴露出疫情监测体系与真实传播链之间的滞后性。

值得注意的是,郑州本轮疫情毒株以BF.7为主,其R0值高达18.6,是原始毒株的6倍,流行病学专家李兰娟团队模拟测算显示,在郑州当前75%的疫苗全程接种率下,实际感染人数可能是通报数据的3-5倍,这种“冰山效应”使得防控决策面临巨大挑战。

作为“一带一路”重要节点城市,郑州2022年前三季度GDP增速骤降至2.4%,低于全国平均水平,富士康科技园近日被曝出“点对点闭环生产”模式下仍有员工感染,导致iPhone产能下降15%,一位不愿具名的经开区官员坦言:“每封控一天,郑州港的集装箱吞吐量就减少8000标箱,这个代价我们很难承受。”

郑州独创的“扫码熔断机制”引发争议,当某区域扫码异常率超过0.3%时,自动触发48小时静默管理,这种算法防控虽然减少了行政成本,但也导致部分商圈出现“上午营业下午封门”的混乱局面,二七区某服装店主王女士苦笑:“我的店铺今年已经历7次开关,库存积压够卖三年。”

在金水区某社区,20名网格员要服务1.2万居民,社区书记张建国(化名)向我们展示了他的工作手机:23个微信群每天产生5000+条消息,从买菜送药到考研学生返乡,需求五花八门。“现在最缺的不是物资,是解释权。”他指着墙上未盖章的管控通知说,“上级文件到我们这儿经常只剩一句话,但居民要的是法律依据。”

高校成为另一个风暴眼,郑州大学采取“铁桶式管理”,却因食堂暂停堂食导致学生聚集领取盒饭,微博话题#郑大学生抗议#阅读量达1.2亿,校方后来改用“分时分区取餐法”,将感染风险降低40%,这种“问题-反应-改进”的循环模式,折射出超大城市疫情应对的试错成本。

郑州并非没有创新举措,航空港区试点运行的“智能电子围栏”系统,通过绑定门磁、手机信令和消费数据,实现了对重点人群的“无感管控”,但该技术负责人也承认:“系统误判率仍有5%,可能把去医院产检的孕妇标记为违规外出。”

更值得关注的是“15分钟核酸采样圈”的变异,部分区域将采样亭改造为“发热药品发放点”,通过人脸识别技术限购退烧药,这种“医药联防”模式虽能遏制囤药,却也引发隐私保护争议。

在管城区的一家24小时便利店,店主老周发明了“无接触货架”:顾客扫码付款后,用吊篮将商品从二楼窗口送出。“既然要共存,就得自己找出路。”他柜台上贴着的手绘防疫流程图,已被周边七家店铺效仿。

心理咨询师刘芳注意到,替代性创伤”咨询量增长3倍。“很多人并不怕感染,而是对不确定性感到焦虑。”她建议市民建立“疫情时钟”——将每天划分为工作、家务、运动、娱乐四个固定时段,用结构化生活对抗无序环境。

郑州的疫情叙事早已超越单纯的公共卫生事件,成为观察中国超大城市治理现代化的显微镜,当“精准防控”遭遇Omicron的传播速度,当经济压力碰撞防疫决心,这座城市正在摸索一条兼顾效率与温度的中间道路,或许正如某位疾控专家所言:“我们不再追求绝对安全,而是学习与风险共舞。”在这支艰难的舞曲中,每个郑州人都是不可或缺的舞者。

(全文共1580字)

注: 本文基于公开资料与实地调研,部分受访者采用化名,数据统计截至2023年11月15日18时。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~