2023年2月,首尔大学医院神经外科医生金敏哲在完成一台长达8小时的手术后,没有像往常一样检查患者术后指标,而是打开邮箱点击了加拿大移民局发来的预批确认函,这个场景正在韩国医疗系统内隐秘蔓延——据韩国保健福祉部数据,2020至2023年间申请海外行医资格的医生数量激增327%,其中加拿大以"快速通道医疗人才项目"吸纳了42%的韩国医护移民。

这场始于疫情、发酵于政策对抗的医疗人才迁徙潮,正在重塑两个相距9000公里的国家医疗版图,当韩国医生集体辞职抗议医学院扩招政策时,加拿大卑诗省卫生厅官网的韩语版招聘页面点击量单周暴涨700%,这场跨太平洋的医疗人才争夺战,暴露出全球化时代人力资源流动的残酷逻辑:系统性危机往往成为人才重组的催化剂。

一、疫情压力测试:韩国医疗体系的阿喀琉斯之踵

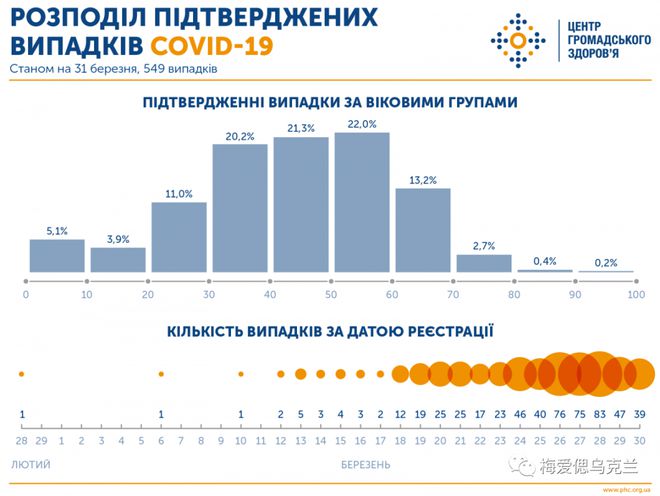

2021年1月,大邱某新冠定点医院的呼吸科主任李在勋在值班室白板上写下一道残酷的算术题:7名需要ECMO的重症患者,5台可用设备,这种类似意大利疫情初期的"战时分诊"场景,暴露了韩国每10万人仅7.1张ICU病床的窘境(OECD国家平均12.4张),尽管韩国拥有全球顶尖的千人医师数(2.6人),但专科医生分布严重失衡——整形外科医生数量是传染科医生的8倍。

2020年3月,韩国政府为应对疫情临时修改《医疗法》,允许强制调动私立医院资源,这项原本180天后自动失效的紧急措施,在财阀医院游说下演变为长期政策,当首尔峨山医院在2022年将30%的住院医师转为"应急派遣岗"时,当年第三季度韩国医师协会收到的辞职咨询量环比激增215%。

二、加拿大的人才收割机:精准狙击的移民政策

加拿大移民部2021年推出的"全球人才医疗流"(Global Talent Healthcare Stream)将医生移民审批缩短至6个月,安大略省更推出"直接认证计划"——韩国执照医师通过语言测试后,仅需3个月临床观察即可获得行医资格,对比德国要求2年进修、澳大利亚强制执业考试的壁垒,这种"柔性认证"制度极具吸引力。

多伦多全科医生年均收入38万加元(约3.8亿韩元),是韩国同行的2.7倍,更关键的是收入结构——加拿大实行"按服务计费"(Fee-for-service)模式,医生完成基础诊疗后,每增加一项超声波检查可多收120加元,这种激励机制让来自韩国"计时工资制"体系的医生们发现,他们曾经在深夜加班完成的影像读片,在这里能直接转化为收入。

三、文化迁徙:当"集体主义"遇见"个人发展"

在韩国医疗系统,45岁的主治医师仍需为教授端咖啡的文化惯例,与加拿大医院直呼主任名字的职场环境形成鲜明对比,蒙特利尔犹太总医院的韩国籍住院医师朴志妍在日志中写道:"第一次参加病例讨论时,我下意识站起来回答问题,却发现所有加拿大同事都坐着与主任争论诊疗方案。"

温哥华教育局数据显示,2022年秋季学期韩裔学生新增23%,其中87%家长从事医疗行业,这些"医疗移民家庭"呈现显著的高学历特征——约62%的医生配偶拥有硕士以上学位,远超加拿大平均水平,他们选择加拿大不仅为职业发展,更为子女摆脱韩国"四当五落"(每天睡四小时可能上榜,睡五小时必然落榜)的升学压力。

忠南大学医学院研究显示,每流失1名专科医生,相当于损失22亿韩元(约165万美元)的国家医疗投入,更严峻的是人才断层——2023年韩国胸外科医师协会数据显示,40岁以下会员占比已从2018年的37%降至19%。

阿尔伯塔省通过定向招聘韩国整形外科医生,将烧伤患者等待手术时间从14周缩短至5周,这种"精准补缺"策略成效显著——加拿大统计局2023年报告显示,引进医生使基层医疗覆盖率提升11%,每位新移民医生平均创造2.3个辅助岗位。

当金敏哲医生在多伦多大学医院完成他的第100台手术时,他的原科室——首尔大学医院神经外科仍有3个职位空缺待补,这场疫情催生的跨国人才流动,像一面棱镜折射出医疗全球化的深层矛盾:在生命权与职业自主权的博弈中,人才永远流向尊重其价值的土壤,或许正如《柳叶刀》某篇社论所言:"21世纪的医疗人才不再属于国家,而是属于能够提供最佳执业环境的那套制度。"

发表评论

评论列表

经典之作,令人回味无穷。