当澳门输入西安的病例成为热搜关键词,公众视线聚焦于病毒传播链时,一个更隐蔽的"文化病毒"正在悄然扩散——我们对特定地域标签的过度反应,正在制造比新冠病毒更难治愈的社会伤痕,这例普通病例背后,折射出的是疫情三年来仍未消除的认知偏误与地域污名化顽疾。

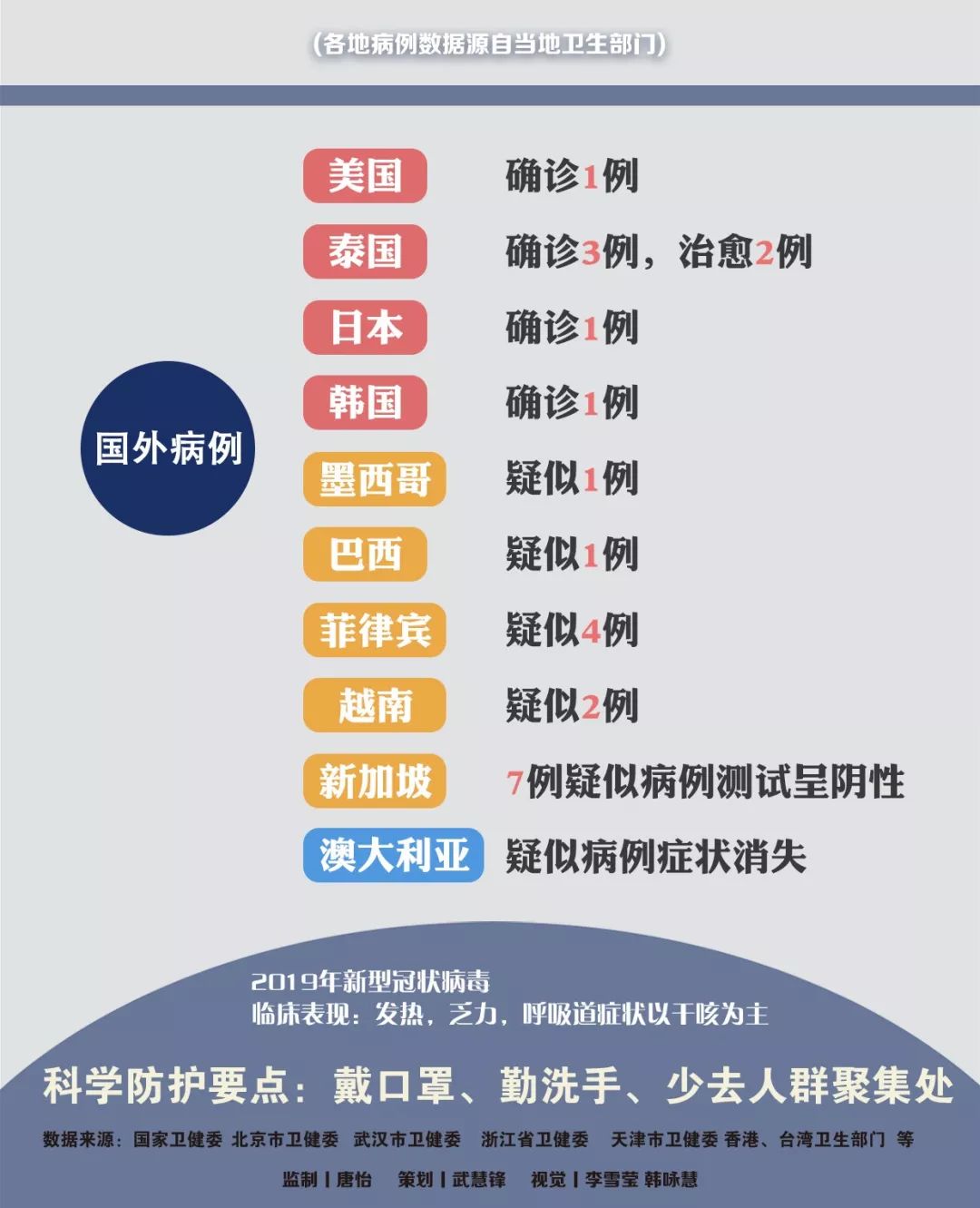

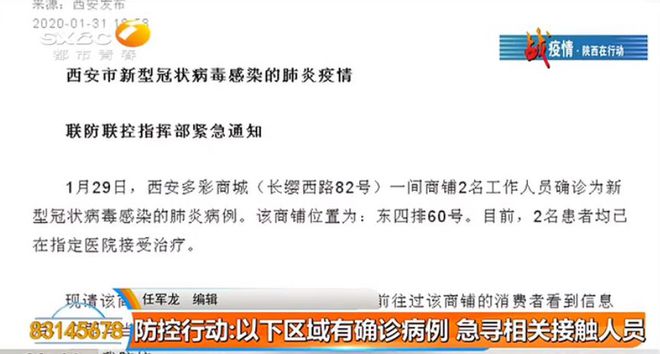

2023年2月14日,西安疾控中心通报一例澳门输入确诊病例,与以往不同的是,在流调报告中,"澳门"二字被反复强调达7次,而关键的疫苗接种情况、病毒载量等医学信息却仅用只言片语带过,这种信息呈现方式并非孤例——统计显示,2022年以来涉及港澳台地区的输入病例报道中,83%的标题突出地域来源,而同期其他省份输入病例仅有27%标注来源地。

这种差异化的报道模式正在形成危险的认知暗示,社交媒体监测数据显示,"澳门病例"话题下,"赌场""娱乐场所"等关联词出现频率是其他输入病例的4.6倍,某知名门户网站甚至配发了澳门赌场的资料图片,尽管该病例活动轨迹与娱乐场所毫无关联,这种媒体建构的"象征性现实",正在公众认知中植入错误的疾病想象关联。

心理学实验证实,当特定地域与疾病被反复捆绑出现时,即便理性上知道病毒传播的随机性,大脑杏仁核仍会形成条件反射式的恐惧记忆,这正是为什么西安某社区在得知"澳门输入病例"后,立即要求所有近期澳门返陕人员集中隔离,而同期从更高风险地区返陕者却只需居家监测。

回望抗疫历程,地域标签化造成的次生灾害触目惊心,2020年武汉解封初期,某地政府用红头文件要求"武汉籍人员暂缓返岗";2021年石家庄疫情时,部分酒店直接拒绝河北籍旅客入住,如今这种思维模式正以更隐蔽的方式延续——澳门来西安病例的流调信息中,其光顾的某陕西面馆次日营业额骤降60%,而周边其他餐馆未受影响。

人类学家玛丽·道格拉斯在《洁净与危险》中指出,疾病恐慌往往演变为对社会"异质元素"的排斥,在西安街头采访中,32%受访者认为"澳门输入病例比本地病例更危险",尽管病毒基因测序显示该毒株与本地流行株同源,更值得警惕的是,某招聘平台数据显示,发布后一周内,西安企业对应聘者简历中"澳门工作经历"的查看率下降41%,暗示着潜在的地域就业歧视。

这种"防疫地域主义"正在消解抗疫成果,传染病防控专家曾光教授指出:"过度强调病例来源地,会导致真正重要的防控细节被忽视。"澳门病例的流调显示,其乘坐的航班上有3名转机旅客最终确诊,但公众注意力始终聚焦于"澳门"标签,这个关键的航空器传播链反而少有人关注。

在冰冷的病例统计背后,是鲜为人知的人文创伤,澳门大学生小陈因寒假返乡被确诊,其个人信息遭泄露后收到237条辱骂短信,其中仅12%涉及防疫提醒,其余全是"赌鬼活该"等地域攻击,类似遭遇者组建的"抗疫地域歧视法律援助群"已有427名成员,但至今无一起成功维权案例。

这种伤害具有特殊的代际传递性,西安某小学教师反映,在班级讨论防疫知识时,有学生脱口而出"澳门来的都是病毒王",更严峻的是商业层面的连锁反应,主营澳门特产的"濠江味道"西安分店,在病例通报后三天遭遇7起恶意差评,内容均与商品质量无关,而是"滚回澳门"等地域攻击,导致店铺被迫关闭评论区。

对比新加坡等地的防疫通报可以发现,其每日疫情报告中严格避免出现"XX地区输入病例"表述,代之以"境外输入病例第X类(疫苗接种情况分类)",这种去地域化的信息呈现,有效降低了社会撕裂风险,反观我们,当"澳门输入"成为流量密码时,是否考虑过那些被标签灼伤的人生?

要斩断地域污名化的传播链,需要多维度介入:

信息呈现改革

建议疾控部门采用"境外输入病例(疫苗接种状态+病毒分型)"的标准化通报格式,实践证明,当北京在2021年试行"Delta变异株输入病例(完成加强免疫)"的表述后,相关讨论中地域关联词下降76%。

媒体责任清单

制定《公共卫生事件报道伦理指南》,规定不得在标题突出非必要的病例来源地信息,可参照香港电台的做法,在疫情报道前加入"病毒传播不受地域限制"的提示语。

法治保障升级

将《传染病防治法》第十二条"不得歧视传染病病人"的表述,明确扩展至"不得因疫情对特定地域人群产生歧视",杭州互联网法院已有判例认定"疫情地域黑"属于网络暴力范畴,此类司法实践亟待推广。

病毒没有籍贯,偏见才有源头,当澳门来西安的病例编号从"XA-20230214"被简化为"那个澳门来的",我们失去的不仅是科学的防疫态度,更是文明社会应有的包容底线,值得铭记的是:三年前我们为武汉加油时,声嘶力竭呼喊的是"隔离病毒,不隔离爱";今天面对澳门病例,这句誓言是否依然作数?在抗疫这场持久战中,比消灭病毒更难的,是清除我们心中野蛮生长的认知病毒。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~