引言:两个东亚国家的疫情平行宇宙

2020年新冠疫情爆发后,中国和韩国作为东亚邻国,采取了截然不同的防疫策略,却同样经历了社会、经济与文化的剧烈震荡,中国以“清零政策”闻名,韩国则以“K-防疫”的高效检测和追踪系统备受国际关注,当疫情进入第三年,两国的防疫叙事逐渐从“科学对抗病毒”演变为“社会价值观的碰撞”,口罩、健康码、隔离政策……这些防疫工具背后,折射的是两种不同的社会治理逻辑。

本文将从防疫政策、社会反应、经济影响和文化心理四个维度,剖析中韩在疫情中的“镜像现象”,并探讨:当疫情结束,哪些防疫习惯会真正沉淀为东亚社会的新常态?

一、防疫政策:从“清零”到“与病毒共存”的路径分歧

1. 中国的“动态清零”:精准防控与社会动员

中国在疫情初期迅速采取封锁措施,武汉封城成为全球首个大规模防疫实验,此后,“动态清零”成为核心策略,依靠健康码、流调追踪和大规模核酸检测,试图在发现病例后迅速扑灭疫情,这一模式在Delta变异株时期仍能有效控制传播,但Omicron的高传染性使清零成本激增,2022年上海等城市的长期封控引发广泛争议。

中国防疫的独特之处在于其强大的基层执行力,社区工作者、志愿者和“大白”(防疫人员)成为疫情中的标志性角色,而“健康码”则成为数字时代的通行证,这种高度依赖行政手段的模式也暴露了灵活性不足的问题,尤其在保障民生与经济运行之间难以平衡。

2. 韩国的“K-防疫”:检测、追踪与阶段性开放

韩国在疫情初期因大规模检测和高效的病例追踪被誉为“防疫模范生”,政府通过手机定位、信用卡消费记录等技术手段精准锁定密接者,同时避免全面封锁,2021年,韩国推行“与病毒共存”策略,逐步放宽社交限制,但Omicron的冲击导致医疗系统短暂承压,迫使政府重新调整政策。

与中国不同,韩国更依赖公民自律和科技手段,而非强制性封锁,韩国人普遍接受“自我诊断试剂盒”居家检测,政府则通过补贴和信息公开维持公信力,这种模式对公众配合度要求极高,当防疫疲劳加剧时,政策效果也会打折扣。

二、社会反应:口罩下的集体主义与个人自由之争

1. 中国的“防疫共识”与异议声音

防疫政策初期获得较高支持,民众普遍认为严格的措施保护了弱势群体,但随着时间的推移,部分群体(如跨境工作者、小微企业主)因频繁的封控和核酸检测承受巨大压力,2022年底的“白纸抗议”标志着民间对过度防疫的反弹,最终促使政策转向“新十条”放宽措施。

值得注意的是,中国的防疫 discourse(话语)高度统一,官方媒体强调“生命至上”,而社交平台上对防疫的讨论则呈现两极分化——有人呼吁“放开”,也有人担忧医疗挤兑,这种矛盾反映了在公共卫生与个人自由之间的艰难权衡。

2. 韩国的“抗议文化”与防疫疲劳

韩国社会对防疫的态度更具批判性,尽管早期配合度高,但随着疫情持续,民众对政府的不满逐渐显现,2021年首尔爆发反对“疫苗通行证”的示威,抗议者认为该政策侵犯个人自由,韩国网红和明星屡次违反防疫规定(如违规聚会),也引发公众对“特权阶层”的愤怒。

与中国相比,韩国的防疫争议更公开化,媒体和公民社会积极参与讨论,这种“吵吵闹闹”的模式虽然导致政策反复,但也迫使政府更灵活地调整策略。

三、经济影响:谁为疫情买单?

1. 中国的“封控经济”与消费萎缩

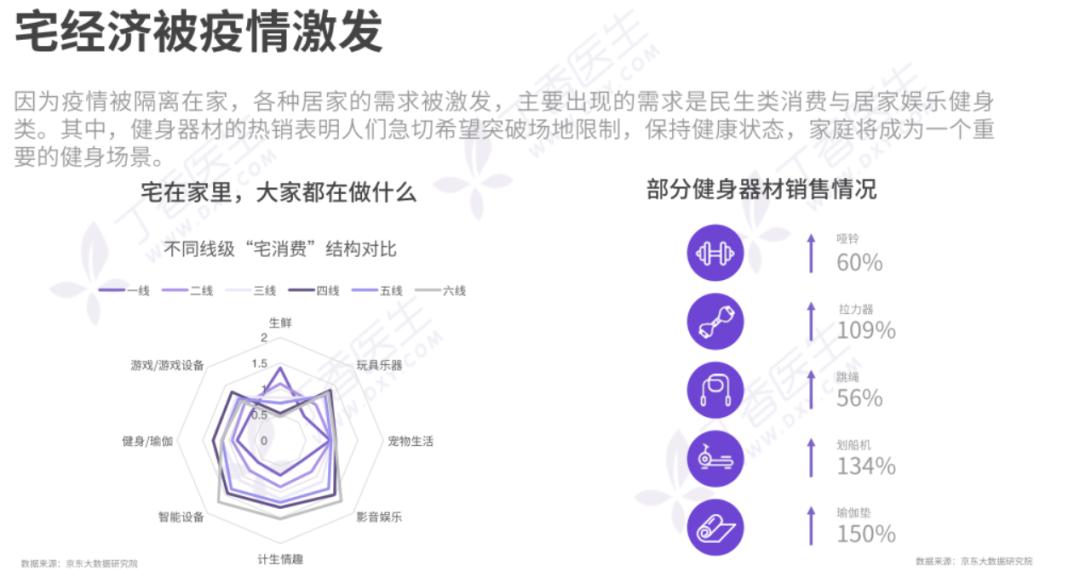

中国的严格防疫对服务业和中小企业造成重创,2022年,餐饮、旅游等行业营收大幅下滑,而“宅经济”(如外卖、直播电商)逆势增长,全球供应链紊乱使中国出口短期受益,但长期来看,外资对华投资信心受挫,部分企业将产能转移至东南亚。

2. 韩国的“共存经济”与通胀压力

韩国较早放开防疫,内需复苏较快,但面临通胀和债务问题,由于全球能源价格上涨和供应链中断,韩国2022年通胀率创24年新高,韩元贬值加剧了进口成本,普通家庭负担加重,不过,半导体、汽车等支柱产业仍保持竞争力,使韩国经济避免硬着陆。

四、文化心理:疫情如何重塑东亚社会?

1. 口罩:从卫生工具到身份符号

在东亚,口罩早已超越防疫功能,成为社会心理的象征,中国人戴口罩更多出于“规则遵守”,而韩国人则混合了“自我保护”和“社交礼仪”(如素颜时遮挡面部),口罩可能像日本的“花粉症口罩”一样,长期存在于某些场景中。

2. 社交距离:东亚人际关系的新常态?

疫情强化了东亚社会原有的“距离感”,中国年轻人更习惯线上社交,而韩国的“独居族”(Honjok)现象进一步加剧,即使疫情结束,部分人仍会保持“减少不必要的接触”的习惯。

后疫情时代,中韩会走向何方?

中国和韩国的防疫经验证明,没有“完美方案”,只有适合国情的权衡,中国的强管控保护了生命,但付出了经济和社会活力代价;韩国的柔性策略维持了正常运转,却未能完全避免医疗挤兑。

当疫情成为历史,两国的真正挑战或许是:如何修复被防疫撕裂的社会信任?如何让“安全”与“自由”不再是非此即彼的选择?答案可能不在政策本身,而在民众与政府能否重建对话的桥梁。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~