在这个被数字统治的时代,我们习惯了用红黄绿三色地图来理解一场疫情,习惯了用柱状图和折线图来丈量生活的安全感,南京最新公布的疫情分布图又一次刷屏朋友圈,那些被标注为高风险区域的红色区块,中风险区域的黄色地带,像一块块警示牌般刺目,但在这张看似客观的科学图示背后,有多少被简化的人间故事?当我们用数据思维切割城市时,是否也在无意中切割着人与人之间最珍贵的共情能力?

疫情地图的双重镜像:科学工具与认知陷阱

南京市疾控中心最新发布的疫情分布图采用了GIS地理信息系统技术,通过不同色块清晰标注了确诊病例活动轨迹涉及的32个重点区域,从技术层面看,这无疑是疫情防控的科学利器——鼓楼区某商圈呈现聚集性红色预警,建邺区某小区出现零星黄点,浦口区则保持着大面积的"安全绿",流行病学专家可以据此精准调配资源,普通市民也能规避风险区域。

但危险恰恰藏在这种"清晰可见"之中,当我们将秦淮河畔某个被标记为红色的小区简化为"疫情重灾区"时,是否想过那里还生活着上千名遵守防疫规定的普通居民?当社交媒体疯传一张被加工过的"南京疫情恐怖地图"时,可曾考虑过那些被污名化的社区可能要承受数月之久的歧视?2021年广州某城中村被标记为中风险后,即便解封多时仍被外卖平台集体"拉黑",这就是数据简化带来的次生伤害。

心理学中的"标签效应"在此显露无遗,哈佛大学公共卫生学院的研究显示,疫情期间被标注为高风险区域的居民,出现焦虑症状的比例比其他区域高出47%,这不是否定疫情分布图的科学价值,而是提醒我们:任何数据可视化都应该保留人性的温度。

色块之下的南京:被折叠的生活图景

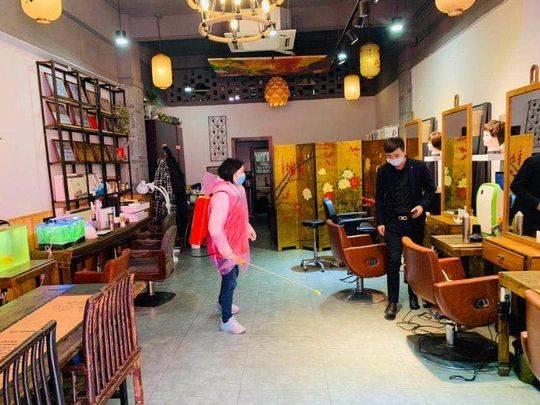

让我们暂时摘下"防疫镜片",重新凝视那些被色块覆盖的街道,新街口商圈虽然在地图上暂时变成了"红色警报",但这里仍是那个藏着无数故事的南京地标——中央商场门口总有人排队的老字号盐水鸭,金轮大厦里熬夜加班的年轻人,莱迪广场地下那些坚持营业的小商户,疫情数据不会告诉你,某个确诊病例可能是为了给住院的妻子送饭才途经此地,也不会记录下社区工作者穿着防护服为独居老人送菜的身影。

在建邺区某个被标记为黄点的社区,我听闻这样一个故事:物业经理老王自从小区出现密接者后,连续十天睡在办公室沙发上,他的手机相册里存满了居民采购清单的照片,而在浦口区保持"全绿"的某个小区,张阿姨每天坚持给隔壁隔离的年轻夫妻送自己包的饺子,她说:"孩子们外地人在南京不容易。"这些细微的温暖,永远不会出现在冷冰冰的疫情分布图上。

城市社会学家项飙提出的"附近的消失"现象,在疫情期间尤为显著,我们习惯通过手机上的色块来认知风险,却逐渐丧失了用双脚丈量社区、用双眼观察邻里的能力,当某条街道被标注为红色时,整条街的商铺都可能被想象成"病毒培养皿",这种认知偏差正在撕裂城市肌理中宝贵的信任纽带。

重建联结:超越数据的防疫人文主义

如何在科学防疫与人文关怀间寻找平衡点?上海疫情期间首创的"最小管控单元"理念值得借鉴——将管控范围精确到楼栋甚至楼层,而非简单将整个社区"染红",广州某些街道在发布风险提示时,会同步附上受影响商户的线上购物渠道,这种"隔离病毒不隔离爱"的做法,既保障了防疫效果,又守护了城市温度。

媒体作为信息传播的关键节点,更应承担起"去标签化"的责任,与其用《南京惊现疫情"红区"》这类制造恐慌的标题,不如学习江苏广电总台的做法——在报道疫情分布时穿插社区互助故事,在数据新闻中保留人的面孔,日本NHK在报道东京疫情时,会特意强调"这个数字背后是xx个家庭的担忧",这种叙事方式值得我们借鉴。

对普通市民而言,或许可以从这些小事做起:看到疫情分布图时,多一分理性少一分恐慌;经过风险区域时,摘下有色眼镜;点外卖时,给那些位于"黄区"却坚持消毒的商家一个好评,正如南京师范大学心理学系主任邓铸所说:"防疫不仅是科学与病毒的较量,更是人类同理心的持久战。"

后疫情时代的思考:城市韧性的真正来源

站在更宏观的视角,南京疫情分布图引发的讨论,实则揭示了现代城市治理的深层命题,麻省理工学院可感知城市实验室的研究指出,真正具有韧性的城市,不是拥有最完善监测系统的城市,而是社会资本存量丰富的城市,当危机来临时,决定胜负的往往是邻里间的自发互助,而非单纯的管控强度。

回望南京这座城市的历史基因,从六朝古都到博爱之城,其最宝贵的财富从来不是冰冷的数据看板,而是深植于市井巷陌的人文精神,夫子庙的早点摊主会记得熟客的口味,老城南的街坊至今保留着借醋还盐的传统,这些看似与防疫无关的生活细节,恰是危机中最有效的"社会疫苗"。

当我们下次点开疫情分布图时,或许可以多一分思考:那个红色标记的小区里,可能有正在阳台种花的退休教师;那个黄色覆盖的商圈中,或许有坚持每日消毒十二次的书店老板,德国哲学家本雅明曾说:"认识一座城市的方式,在于了解它的修补匠和讲故事的人。"在数字化防疫成为常态的今天,我们比任何时候都更需要这种充满烟火气的认知方式。

南京的疫情终将过去,但这些关于如何平衡效率与温度、科学与人文的思考,应该长久留存,因为当下一场危机来临时,能保护我们的不仅是精准的大数据,还有那颗能感知他人苦难的心,正如一位在禄口机场参与防疫的护士在日记中写的:"防护服隔开了病毒,但隔不开门把手上挂着的那袋水果,那是居民对我们最朴素的关心。"

在这个被数据重构的时代,让我们学会用理性分析疫情分布图,更学会用温情凝视那些被色块覆盖的街巷,因为真正定义一座城市的,从来不是地图上的红黄绿,而是人与人之间那份无法被量化的守望相助。

发表评论

评论列表

这部作品,情节跌宕起伏引人入胜。