在这个被大数据和实时更新统治的时代,我们与信息的距离从未如此之近,却又从未如此之远,每天清晨,数百万上海市民习惯性地打开"上海市疫情发布官网",获取最新防疫信息;数千公里外的拉萨居民也在刷新着"拉萨最新"疫情动态,这两个看似平行的信息流,在数字中国的版图上勾勒出一幅耐人寻味的图景——当超一线城市与高原圣城在疫情数据发布这件事上产生奇妙共振,我们看到的不仅是一串串数字,更是一个国家治理体系现代化的生动切片。

数据发布台前的"上海速度"与"拉萨节奏"

上海市疫情发布官网堪称城市应急信息发布的教科书级案例,这个集成了确诊病例轨迹、风险区域调整、核酸检测点查询等20余项功能的数字平台,背后是上海市政府电子政务办公室与卫健委等12个部门的协同作战,2022年春季疫情期间,官网单日最高访问量突破3.2亿次,其数据更新频率精确到15分钟/次,这种"读秒级"响应创造了疫情防控的"上海速度"。

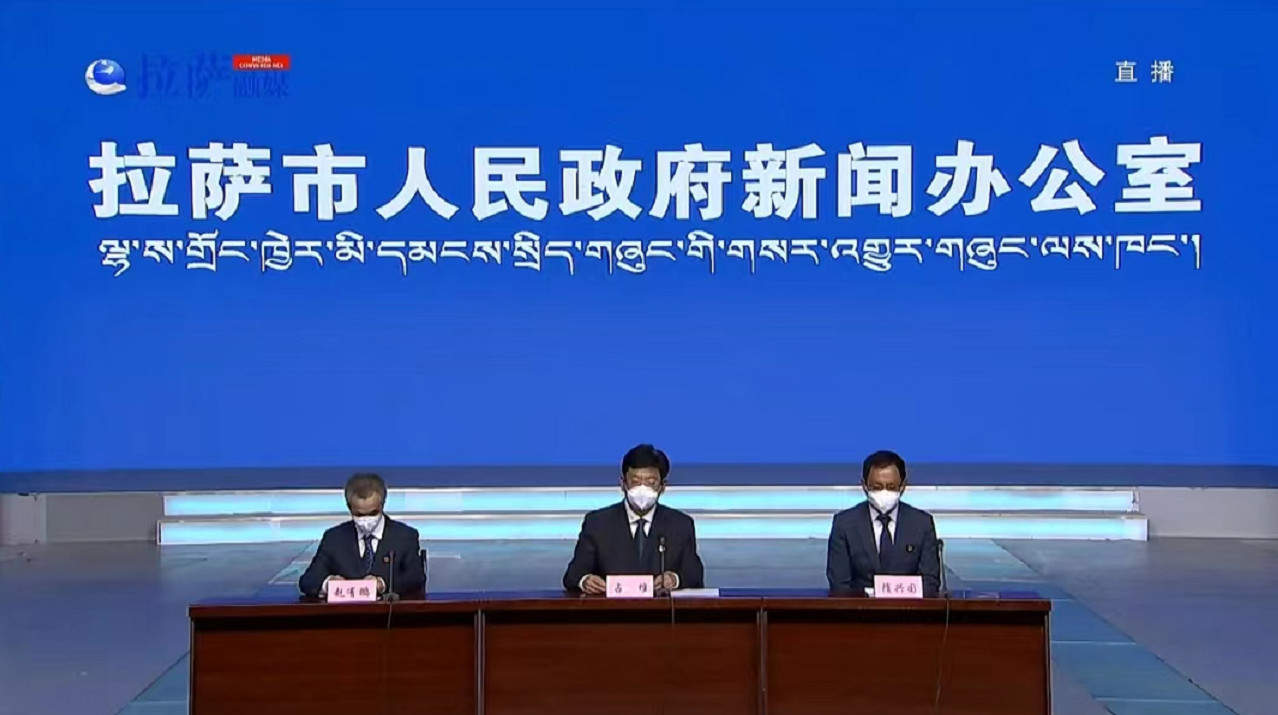

而当我们把视线转向海拔3650米的拉萨,"拉萨最新"疫情专栏则展现出另一种智慧,考虑到高原地区网络基础设施差异,当地创新采用"三同步"发布机制:政府网站、藏汉双语APP和社区网格员线下通报同步更新,特别引人注目的是其"日光城"特色服务——每天上午10点准时召开的新闻发布会,这个时间点经过精心测算,既考虑了高原作息特点,又能确保信息在日光最充足的时段最大范围传播。

4000公里外的治理智慧碰撞

深入分析两地发布系统,会发现耐人寻味的差异与共鸣,上海官网的"智能预警地图"采用热力图实时显示风险区域,其数据颗粒度精确到小区门牌号;而拉萨则创新开发"高原健康码",在常规三色码基础上增加"含氧量指数"提示,提醒赴藏人员注意高原反应,这种差异恰恰体现了精准治理的要义——不是简单的技术复制,而是基于地域特色的定制化解决方案。

但两地又在本质上共享着相同的治理逻辑,上海市大数据中心副主任李建伟透露,他们的数据中台专门为西藏等地区预留了接口;而拉萨市网信办主任次仁卓嘎也表示,其系统设计参考了上海经验,这种相互借鉴形成了一种有趣的"数字互助":当上海遭遇疫情高峰时,拉萨派出的医疗队不仅带来医护人员,还带来了经高原检验的"简易版"信息管理模块;而当拉萨面临防控压力时,上海专家团队通过云端提供了数据模型优化方案。

信息透明度背后的治理哲学

疫情数据发布看似是技术问题,实则是治理理念的试金石,复旦大学数字治理研究院2022年的研究表明,上海市民对官方疫情信息的信任度达89.7%,这个数字在拉萨更是达到92.3%,高信任度的背后,是两地不约而同践行的"透明治理"原则——上海市每天公布病例的详细活动轨迹,甚至具体到某家奶茶店;拉萨则首创"物资储备可视化"系统,让市民实时查看粮油肉菜的库存情况。

这种透明带来的是民众参与度的质变,在上海,有超过26万名"数字哨兵"通过官网的"线索上报"功能参与疫情防控;在拉萨,"茶馆信息员"制度让每个甜茶馆都成为疫情信息的传播节点,当市民从信息接收者变为共同生产者,社会治理就完成了从单向传递到多元共治的跃升。

数字鸿沟两端的温度传递

在追求技术先进性的同时,两地都没有忽视那些被数字鸿沟阻隔的群体,上海为老年群体开发了"一键通"疫情查询服务,累计拨打量超过800万次;拉萨则组织"马背宣传队",用牦牛驮着太阳能充电设备,为牧区群众播放藏语版防疫音频,这些看似"低技术"的解决方案,恰恰体现了数字治理中最珍贵的人文关怀——技术终将迭代,但对每一个生命的尊重永不褪色。

尤为动人的是两地间的特殊互动,2022年8月,当拉萨面临疫情防控压力时,上海援藏的"5G方舱"项目48小时内落地,这套集成远程诊疗、电子病历等功能的系统,其操作界面专门设计了藏文版本,而西藏自治区人民医院反馈的使用体验,又反过来优化了上海本地系统的适老化改造,这种双向赋能,让冰冷的数字技术有了人性的温度。

站在数字中国建设的维度审视,上海与拉萨的疫情信息发布实践,恰如一组精妙的对比实验:在东部沿海的钢筋森林与西部高原的经幡之间,在超算中心的量子计算机与牧区的太阳能设备之间,中国正在探索一条兼顾效率与公平、技术与人本的治理新路,这条路上,没有简单的先进与落后之分,有的只是对不同地域、不同群体需求的精准响应。

当某天清晨,一位上海白领刷着官网查看核酸检测点,同时一位拉萨牧民听着收音机里的"最新疫情播报",他们或许不知道,这两组数据正在国家的数字治理系统中悄然对话,而这种跨越4000公里的对话,正编织成中国式现代化最生动的注脚——每一个数字都镌刻着人的尊严,每一次点击都连接着山河万里。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~