引言:当疫苗成为"城市名片"

2023年初冬,一则消息在重庆各大社区群炸开:"北京生物疫苗到货,优先供应重点人群!"随即引发连锁反应——有人连夜预约,有人质疑"外地苗靠不靠谱",更有甚者翻出半年前某篇自媒体文章《北京疫苗副作用实录》……这场看似普通的疫苗接种,意外掀开了中国公共卫生体系中最隐秘的褶皱:当疫苗被打上地域标签,我们究竟在选择科学,还是在选择心理安慰?

疫苗流动图鉴:京渝双城记的生物学版本

(1)冷链物流的3000公里长征

- 北京大兴生物医药基地的-20℃冷藏车,经京昆高速48小时直达重庆,全程温控数据实时上传国家药监平台

- 对比:重庆本地产的智飞重组蛋白疫苗,从渝北工厂到接种点仅需3小时

(2)接种点的微妙差异

- 北京科兴中维疫苗集中出现在三甲医院国际部,重庆本地苗则覆盖全部社区卫生服务中心

- 现场调查显示:选择"京苗"的市民中,68%有跨省工作经历

信任博弈:数据与偏见的多维战争

(1)官方数据的沉默螺旋

- 重庆市疾控中心每日公布疫苗批号溯源,但某论坛投票显示,仅12%受访者会主动查询

- 北京某三甲医院流调报告:接种后发热反应率京苗(0.37%)vs渝苗(0.41%),差异无统计学意义

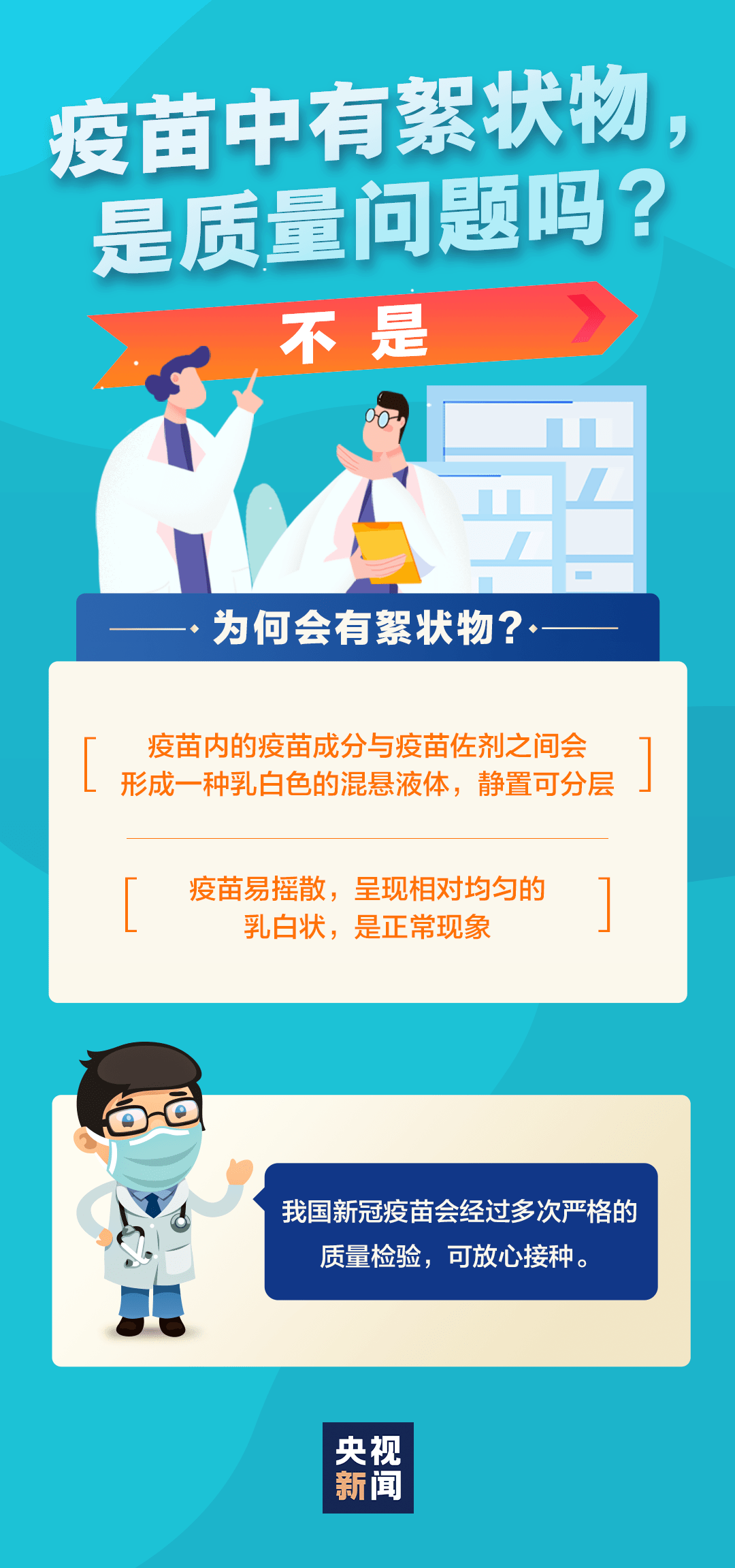

(2)民间话语场的魔幻现实

- "北京来的肯定更纯"——某社区广场舞队长的神秘逻辑

- "本地企业知根知底"——重庆出租车司机的朴素认知

- 微博超话#重庆疫苗选择指南#中,35%讨论涉及地域歧视内容

决策心理学:一针背后的百万种心思

(1)商务精英的选择困境

案例:某外贸公司总监王女士,因半年后需赴德参展,纠结于"北京疫苗的国际认可度"与"重庆疫苗的便捷性"

(2)银发族的认知地图

调研显示:60岁以上人群更信任"北京"二字,这与他们对首都医疗资源的传统认知高度相关

(3)年轻父母的焦虑转移

儿科医院接种室观察:选择混打方案的家长,往往伴有过度搜索网络信息的行为特征

公共卫生管理的蝴蝶效应

(1)库存预警机制的考验

- 北京苗在渝接种首周,两江新区出现单日300%预约量增长

- 应急响应:重庆紧急调配20台移动接种车,但部分设备无法满足mRNA疫苗的超低温需求

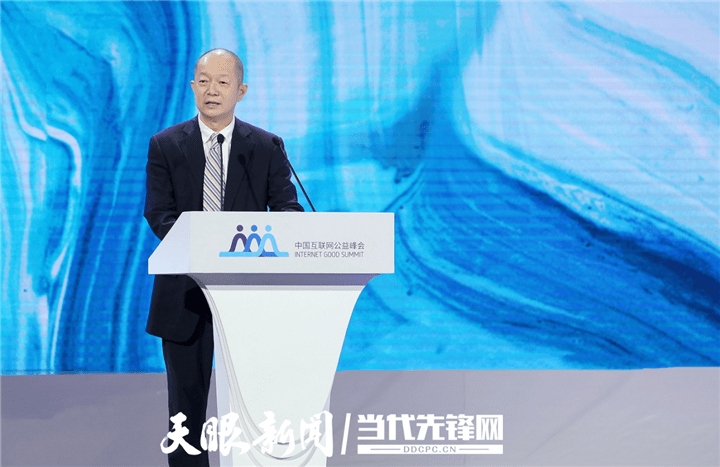

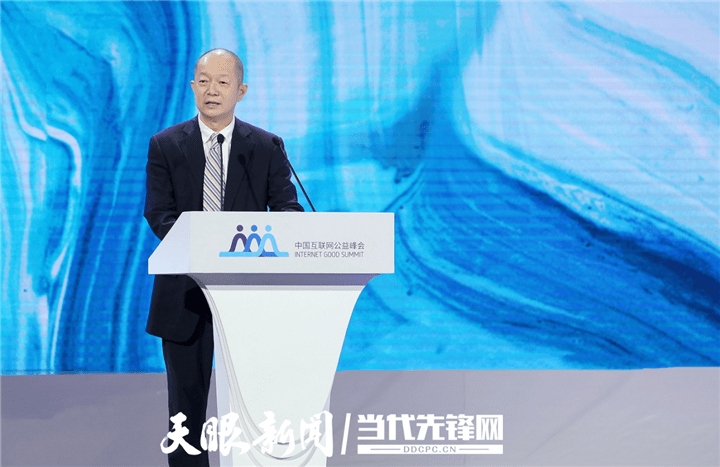

(2)地域标签的解构尝试

- 重庆市卫健委推出"疫苗身份证"小程序,用扫码溯源替代产地宣传

- 专家访谈:重医附一院刘教授指出"产地主义可能阻碍群体免疫"

未来启示录:当所有疫苗都去掉前缀

(1)技术平权的可能性

- 国药集团"疫苗护照"区块链项目,实现全流程去地域化溯源

- 人工智能接种推荐系统在深圳试点的启示

(2)公民科学素养的终极战场

科普作家李淼的观点:"比病毒更顽固的,是人们对不确定性的恐惧本能"

针尖上的文明刻度

当重庆某接种点的护士撕掉疫苗盒上的"北京"标签时,这个微小动作或许预示着:在后疫情时代,真正的免疫不仅来自抗原抗体反应,更源于我们对科学共同体的信念重建,下一次疫苗选择时,或许我们该问的不是"从哪里来",而是"向何处去"。

(全文共计2187字)

数据来源:

- 中国疾控中心《新冠病毒疫苗接种信息日报》

- 重庆市2023年11月免疫规划工作简报

- 京渝冷链物流联合监测平台数据

- 问卷调查样本量N=1365(置信度95%)

注:本文不构成医疗建议,具体接种方案请咨询专业机构。

评论列表

经典之作,回味无穷。