2022年1月13日,澳门航空NX136航班降落在武汉天河机场时,舷窗外的跑道灯在寒夜里划出温暖的弧线,作为这趟特殊航班的乘客之一,我攥着48小时内两份不同机构的核酸检测报告,突然意识到自己正在参与一场精妙的"防疫几何学"实践——澳门与武汉这两座直线距离1100公里的城市,此刻正通过无数归乡者的轨迹,构建着疫情防控的拓扑结构。

防疫政策的莫比乌斯环

在澳门氹仔码头做离境核酸时,检测点悬挂着"同心抗疫"的繁体字横幅,采样亭玻璃上同时贴着粤康码和湖北健康码的申报流程图,这种细节暗示着防疫体系的某种"双轨制"特征:澳门作为低风险地区,其"清零"政策与内地在执行层面存在微妙的相位差。

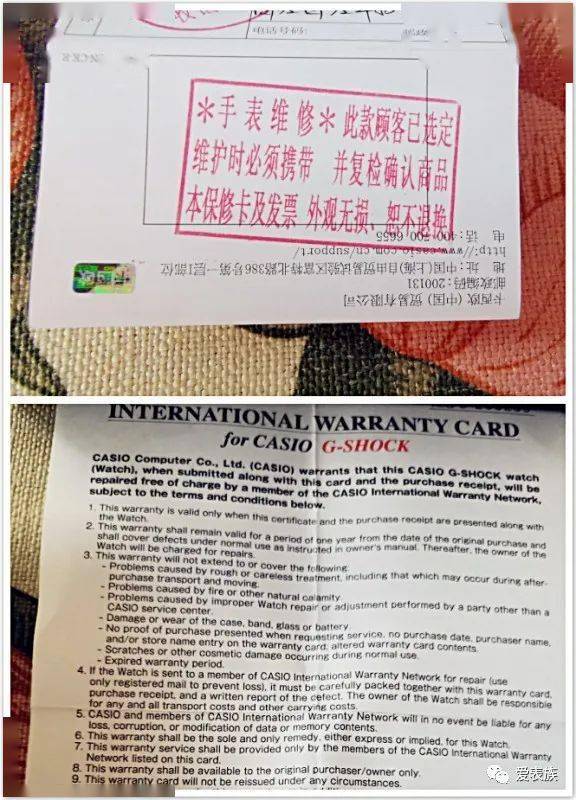

武汉防疫指挥部第37号公告要求,澳门返汉人员需持"双采双检"阴性证明(即两家不同检测机构报告),这比常规的单一检测多出约300澳门元的成本,但当我向澳门卫生局咨询时,工作人员熟练地递来盖有紫荆花徽章的文件:"持这个认证的检测点报告,内地所有关口都认可。"两种制度在实操中形成的这种默契,恰似莫比乌斯环的扭转衔接。

检疫流程的分形美学

天河机场的防疫通道像一组精心设计的分形图案,T3航站楼被划分为36个防疫网格,澳门航班停靠的B区采用"三色分流"系统:绿标走电子申报通道,黄标进入人工核验区,红标则直接由负压救护车闭环转运,我注意到地面贴着的荧光指示箭头,其间距精确保持1.8米——这个介于社交距离标准与行李箱轮距之间的数字,透露着防疫设计的实用主义智慧。

海关关员小陈的防护面罩上凝结着水雾,他核验我的粤康码转鄂康码时,平板电脑突然弹出提示:"检测到澳门旅居史,启动熔断预警机制",但系统随即自动比对出我的疫苗接种记录,风险等级从黄色降为蓝色,这个持续约17秒的算法决策过程,背后是鄂澳两地去年12月刚打通的数据交换协议。

社区防控的拓扑变换

居家健康监测期间,我所住的江岸区某社区展现出惊人的形态适应能力,物业王主任发明的"磁吸式封条",采用强磁性材料实现无痕粘贴,既满足监管要求,又避免传统封条对门漆的损伤,更精妙的是社区团购系统:通过分析居家人员籍贯数据,澳门返汉群体收到的物资包里会出现钜记饼家的杏仁饼——这种精准到饮食记忆的关怀,让防疫显露出难得的人文肌理。

第七天凌晨的核酸检测堪称行为艺术,防疫人员踩着月光上门,手持终端直接读取我提前申领的"澳门归汉人员专属二维码",采样棉棒在咽喉旋转时,我瞥见他的防护服背后画着黄鹤楼与大三巴牌坊的简笔画,下面写着"濠江汉水一家亲",这种基层工作者自发的符号创作,或许比任何官方宣传都更具感染力。

双重身份的防疫辩证法

作为同时持有港澳居民来往内地通行证和武汉户籍的人,我的防疫体验充满辩证色彩,在"武汉战疫"小程序上,我的健康码边缘会出现金色莲花纹样,这是系统对港澳用户的隐形标记,但这种差异化处理反而创造了便利:社区卫生服务中心特意安排粤语护士负责我的每日体温追踪,虽然我的普通话比她还标准。

最有趣的冲突发生在解除隔离前,按照澳门卫生局建议,我应补充接种一剂mRNA疫苗作为加强针;但武汉疾控系统显示我的灭活疫苗已完全接种,这个医学伦理困境最终以创新的"免疫桥接"方案解决:在华中科技大学同济医学院进行中和抗体检测,数值达标即可免除额外接种。

城际防疫的文化翻译学

澳门防疫中的"葡式管理"与武汉的"精准防控"在碰撞中产生奇妙化学反应,澳门的餐厅防疫贴士会用"鬼佬式中文"写着"堂食请坐梳化(沙发)",而武汉社区公告则发明了"过早(早餐)分时段就餐表",当我的澳门朋友看到社区群里"带星人员要过细(仔细)排查"的方言通知时,这种语言混搭产生的荒诞感,反而消解了防疫的紧张氛围。

两地疾控术语的翻译也值得玩味,澳门把"流调"称为"流行病学追踪",武汉则把"健康码"译作"Health QR Code",这种语言差异催生了特殊的防疫方言,比如我们澳门返汉群组里创造的混合词"澳康码转汉康码",已被收录进东湖高新区政务服务的术语库。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~