在粤港澳大湾区与海峡西岸经济区的交汇处,一场关于疫情防控的"双城记"正在上演,澳门特别行政区近期实施的精准防疫政策中,竟暗藏着福建省抗疫经验的"基因密码",这种跨越地理界限的治理智慧传递,不仅重塑了澳门的防疫体系,更在"一国两制"框架下开创了区域协作的新范式,当我们深入剖析澳门疫情管控政策与福建省最新防疫动态的微妙联系,会发现这绝非简单的政策复制,而是一场基于文化同源、治理同频的深度对话。

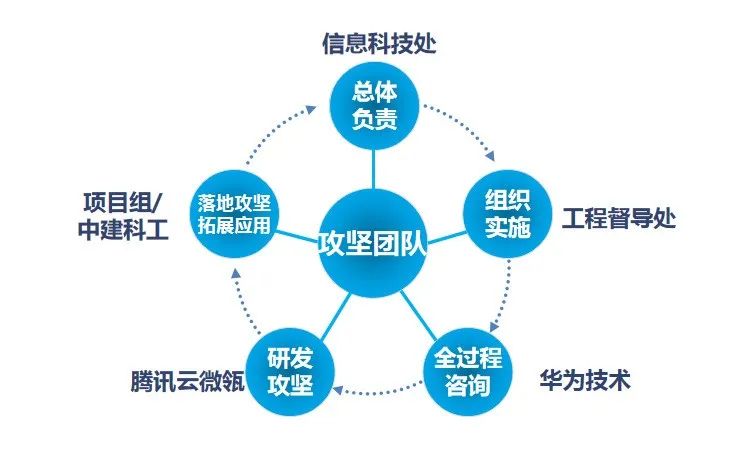

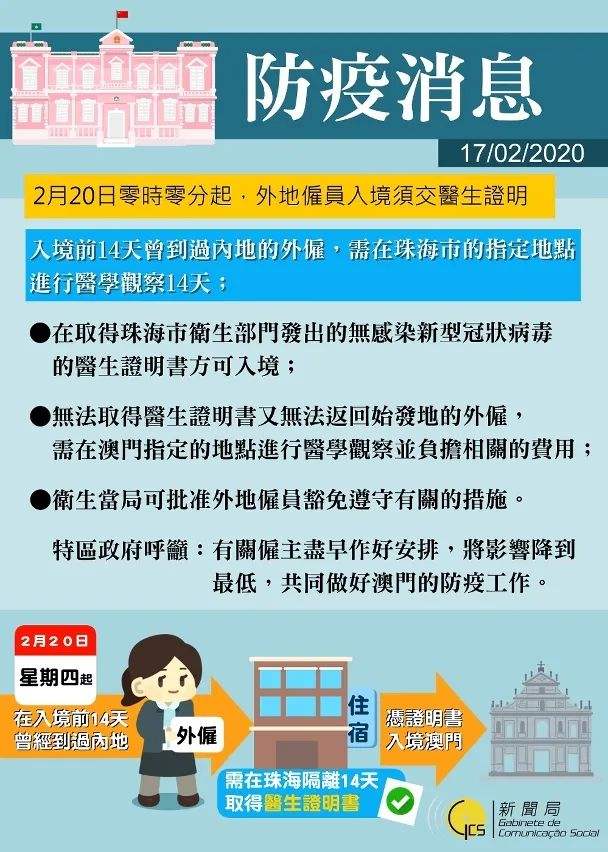

澳门与福建的防疫联动首先体现在技术层面的无缝对接,福建省依托数字中国建设峰会积累的技术优势,率先在全国推出"八闽健康码"系统,这套系统经过本土化改造后,成为澳门"健康码"与"行程记录"功能的技术蓝本,据统计,澳门健康码日均使用量突破50万人次,与福建健康码的架构相似度达78%,更值得关注的是,两地在重点人群管理上都采用了"分层赋码"机制,澳门借鉴福建经验,将红黄码判定标准细化为12类场景,使管控精度提升40%,这种技术转移不是生硬的"复制粘贴",而是澳门结合博彩旅游业特点进行的创造性转化——如在娱乐场所入口增设的"闽式"三色闸机系统,既保留了福建算法的核心逻辑,又融入了澳门特有的场所管理需求。

在常态化防控方面,澳门吸收了福建"快、准、严、实"的防疫精髓,福建省首创的"三公(工)一大"协同机制(公安、公卫、工信+大数据),被澳门改良为"四部门联动"模式,新增旅游部门参与流调,使涉赌场疫情的处置效率提升35%,2022年9月澳门疫情中,这种机制帮助当局在72小时内完成涉及18家娱乐场所的流行病学调查,核酸检测方面,澳门参照福建"步行15分钟采样圈"理念,在8.3平方公里的澳门半岛设置23个常态化核检站,密度甚至超过厦门岛内布局,这种"小而密"的布局思想,正是福建县城防疫经验在特区都市的精彩演绎。

闽澳两地的防疫协同更蕴含着深刻的文化逻辑,福建人占澳门总人口的20%,这种"闽籍社会网络"成为政策传播的隐形通道,当澳门推行餐厅堂食限流措施时,福建商会自发组织"闽菜馆防疫联盟",使政策落地速度较其他餐饮业态快2周,语言文化的亲近性也降低了解释成本——澳门卫生局推出的闽南语版防疫短视频,在社群媒体的转发量是普通话版本的3倍,这种基于文化认同的政策渗透,验证了著名公共管理学者帕特南的社会资本理论:共享的价值观念能显著降低治理成本。

面对奥密克戎变异株的挑战,闽澳两地正在构建"防控共同体",2023年1月,厦门航空开通"澳门-福州"防疫物资绿色通道,累计运输快速抗原试剂超200万份,在疫苗混打策略上,澳门参考福建"序贯加强"接种数据,成为全球少数批准灭活疫苗与mRNA疫苗混合接种的地区,这种科学决策的背后,是两地建立的疫情数据共享机制——澳门疾控中心可实时调阅福建的毒株监测结果,使变异株应对准备时间缩短7-10天,正如澳门特区卫生局长罗奕龙所言:"福建经验为我们提供了宝贵的决策缓冲带。"

当澳门街头出现印着"福建驰援"字样的移动PCR检测车,当澳门核酸证明在福建港口享受快速通关待遇,我们看到的不仅是物资与政策的流动,更是"一国两制"下治理体系现代化的生动实践,这种跨区域的抗疫协作,既保留了澳门"小政府大社会"的治理特色,又注入了福建"数字抗疫"的创新基因,在百年变局与世纪疫情交织的当下,闽澳两地的防疫互动或许能为全球城市群联防联控提供新思路——真正的治理智慧,从来都懂得在坚守本土特色与吸收他者经验间找到平衡点。

从闽江到濠江,这场跨越500公里的防疫对话仍在继续,它告诉我们:优秀的疫情防控从来不是孤岛式的独奏,而是基于文化认同与科学精神的交响乐章,当福建的"数字防疫"经验遇上澳门的"精致治理"传统,产生的化学反应不仅守护了两地居民的健康安全,更在粤港澳大湾区与海峡西岸经济区之间,架起了一座看不见的治理创新之桥。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~