"澳门禁止入境"的新闻标题在各大媒体平台炸开,这座以博彩旅游业为经济命脉的特别行政区,在疫情反复的当下,毅然按下了人员流动的暂停键,这看似矛盾的决定背后,隐藏着一个微型经济体在全球化疫情时代的生存智慧,澳门面积仅32.9平方公里,相当于北京朝阳区的1/15,却承载着近68万常住人口和年均4000万人次的游客量,当疫情来袭,这个全球人口密度最高的地区之一,如何在"开放"与"封闭"间寻找平衡点?禁入令不仅是一道行政命令,更折射出特殊政经结构下城市治理的独特逻辑。

澳门的经济结构呈现出极端的单一性特征,博彩税收常年占政府财政收入80%以上,旅游业及相关产业贡献了超过50%的GDP,这种"将鸡蛋放在一个篮子"的经济模式,在风平浪静时创造人均GDP全球第三的奇迹(2019年达81,151美元),在疫情冲击下却成为致命软肋,2020年澳门GDP暴跌56.3%,创下历史最大跌幅,禁入令表面上是防疫措施,实则是这座"不设防的城市"在病毒面前的最后防线,与香港不同,澳门没有雄厚的金融业缓冲,没有多元的产业结构支撑,当游客变成潜在的病毒载体时,关闭大门成为保护本土经济根基的不得已之举。

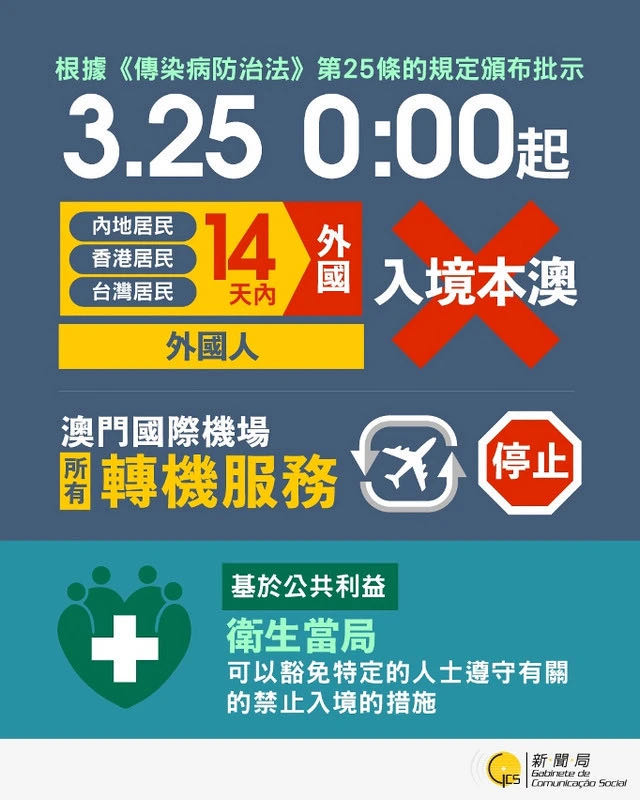

深入分析澳门防疫政策演变,会发现一条清晰的逻辑链,2020年1月22日确诊首例新冠肺炎病例后,澳门迅速反应,1月27日起限制湖北省居民入境,2月4日关闭赌场15天,这种"早、快、严"的作风延续至今,最新禁入令并非孤立决策,而是建立在一套精密计算的风险评估体系上,澳门卫生局根据内地和海外疫情数据,动态调整风险地区名单,对应采取7-21天不等的医学观察措施,当周边地区确诊数突破阈值,全面禁入就成为必然选择,这种数据驱动的决策模式,使得面积狭小的澳门在疫情中保持了令人瞩目的低死亡率(截至2022年7月仅6例死亡)。

禁入政策对澳门社会产生了撕裂性影响,赌场贵宾厅纷纷关闭,2022年第一季度幸运博彩毛收入同比下跌24.8%,依附旅游业的零售、餐饮、酒店业陷入寒冬,大三巴牌坊前不再有排队拍照的人潮,手信店店主李女士坦言:"现在每天营业额不够交租金。"但另一方面,禁入创造了难得的城市喘息空间,空气质量指数从疫情前的50-100降至30-50,世界遗产区的建筑得到系统性修缮,本地居民重新发现了城市的慢生活,这种矛盾现象印证了德国社会学家乌尔里希·贝克的风险社会理论:全球化带来的系统性风险,正在迫使城市重新定义发展与安全的关系。

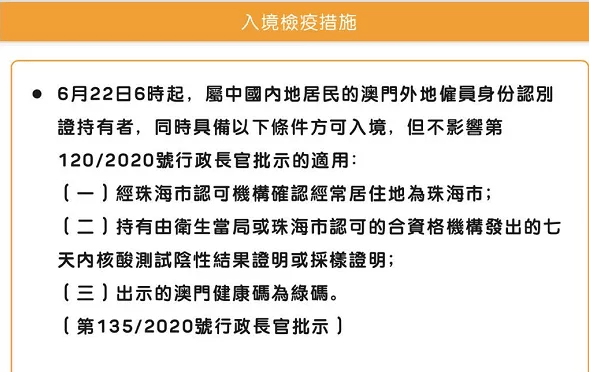

澳门案例为全球旅游城市提供了重要启示,经济多元化不再是发展选项而是生存必需,澳门政府近年推动中医药、金融、会展等产业发展,2021年非博彩业投资占比升至15.7%。"智能防疫"成为微型经济体的技术出路,澳门健康码系统与内地对接,部署200多个定位追踪器,这些数字化基建在禁入期间维持了必要的人员流动,最重要的是,禁入政策凸显了"在地化韧性"的价值,当全球供应链中断时,澳门与珠海建立的鲜活食品绿色通道保障了民生供给;当游客绝迹时,政府推出的电子消费券刺激了内循环,这些措施显示,特殊时期的地方保护主义可能是全球化的必要补充。

站在历史维度审视,澳门的禁入令延续了其作为"安全孤岛"的传统角色,1557年葡萄牙人定居澳门,就是看中其易守难攻的地理特点;1999年回归后,澳门保持资本主义制度50年不变的承诺,本质也是另一种形式的"隔离保护",今天的防疫禁入,不过是这种生存智慧在病毒时代的延续,正如澳门社会学家娄胜华所言:"澳门的历史就是一部在开放与封闭间寻找平衡点的历史。"

疫情终将过去,但澳门禁入令留下的思考不会消失:在全球风险社会,城市如何既拥抱世界又保护自己?也许答案不在于非此即彼的选择,而在于建立更具弹性的治理模式——像澳门这样,既能果断关闭大门,又随时准备重新开放,这种辩证的生存智慧,值得所有依赖外部资源的城市深思,当下一场全球危机来临时,今天的经验将成为明天的指南。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~