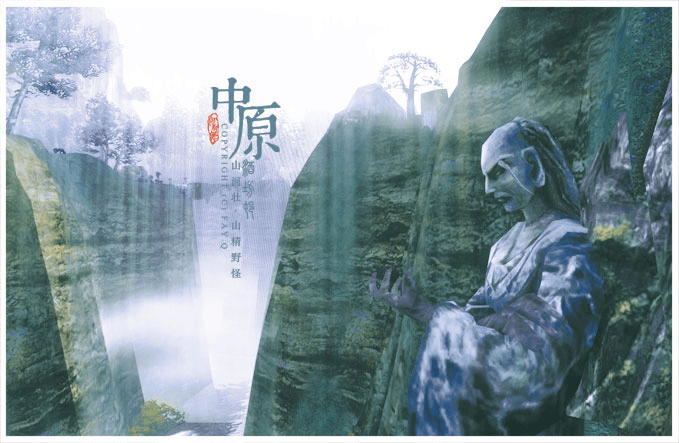

在中国版图的西南与南海之滨,广西与澳门这对看似毫不相干的"地理邻居",实则隐藏着一段被主流叙事遗忘的"双城记",当人们习惯性地将澳门与香港相提并论,或将广西简单归类为"西南边陲"时,这两地之间绵延五个世纪的文化基因交换与经济血脉相连,正在编织着一部另类的"山海经"。

咸淡水交汇处:疍家文化的双城漂流

嘉靖三十二年(1553年),当葡萄牙人的商船停泊在妈阁庙前的海湾时,船上水手听到的粤语中,夹杂着熟悉的广西口音,这些来自浔江、西江的疍民,早在明清时期就沿着珠江水系构建起"江-海"联动的贸易网络,澳门内港的"水上街市",至今仍保留着与广西梧州、桂平如出一辙的船屋形制——这种被建筑学家称为"咸淡水建筑"的独特样式,见证了两种水域文明的奇妙融合。

在澳门路环岛渔民互助会的档案中,保存着1948年一份特殊的会员名册:名单上37%的疍民注明祖籍为广西梧州府,人类学家黄应贵的研究揭示,这些移民保持着"晨拜妈祖,暮祭蛇神"的独特习俗——将澳门的海神信仰与广西的蛇图腾崇拜完美融合,这种文化杂交在2009年被列入澳门非物质文化遗产名录时,申报书上特意强调了其"跨流域文化特性"。

香料与白银:被改写的大航海叙事

历史教科书中的"海上丝绸之路",往往止步于广州十三行,但澳门仁慈堂的古老账本显示,1580-1640年间,经澳门转运的广西肉桂占葡萄牙东方贸易总量的23%,这些装在柚木桶里的"南方金条",最终出现在里斯本贵族们的圣诞餐桌与哈布斯堡王朝的炼金实验室里。

更具颠覆性的是东兴-澳门"银铜走廊"的发现,根据北大考古文博学院的最新研究,明末清初时期,广西土司辖区的铅锌矿经东兴口岸运往澳门,与日本白银形成"金属三角贸易",2016年澳门圣保禄学院遗址出土的冶炼坩埚,其矿物成分与广西南丹土司矿场的样本高度吻合,这一发现改写了传统认知中澳门仅作为白银终点的历史角色。

味觉革命:从漓江到濠江的分子迁徙

米其林指南可能永远不会注意到,澳门猪扒包中那抹若有似无的山黄皮香气,其实源自广西十万大山的野生柑橘,分子美食学的研究证实,澳门土生葡菜中至少有14种香料与广西壮瑶药膳存在基因关联,最典型的案例是"葡国鸡"必备的香茅草——DNA溯源显示,澳门市场80%的香茅草与广西龙州县种植的品种属同一基因谱系。

这种味觉迁徙在抗战时期达到高峰,1942年澳门《华侨报》的副刊记载,由于香港沦陷,原经香港转口的广西六堡茶改由澳门输出,意外催生了"茶餐厅文化"的雏形,今天澳门茶楼里"一盅两件"的早茶仪式,其茶叶冲泡技法与广西恭城油茶有着惊人的相似度,这种隐藏的饮食基因正在被新一代美食人类学家重新解码。

建筑密码:骑楼里的地理辩证法

漫步在澳门半岛的岗顶前地,细心的观察者会发现,那些被标注为"葡式建筑"的骑楼,其廊柱间距与广西梧州骑楼街完全一致,华南理工大学建筑系的研究团队通过三维扫描证实,澳门现存194处骑楼中,有73处采用了广西特有的"竹筋混凝土"技术——这种抗战时期因钢材短缺诞生的营造智慧,在两地建筑工匠的交流中被不断完善。

更耐人寻味的是宗教建筑的"混血",澳门圣若瑟修院礼拜堂的穹顶壁画中,隐藏着与广西程阳风雨桥相同的侗族星象图;而桂林天主堂的玫瑰窗,其彩色玻璃拼接工艺与澳门圣母雪地殿如出一辙,这种建筑语言的互文性,在2019年两地联合申遗的"海上丝绸之路建筑群落"项目中得到系统性确认。

当代启示:跨境生态的另类实验

在"粤港澳大湾区"的宏大叙事下,广西与澳门的合作正在开辟新赛道,2023年启动的"中国-东盟算力走廊"项目中,澳门负责金融数据中继,广西则提供清洁能源支持——这种"前店后厂"的数字化版本,重现了历史上"澳门商贸+广西资源"的协作模式,环保领域更是惊人:澳门大学研发的红树林修复技术,正应用于广西北部湾的生态治理,而这项技术的源头,竟是澳门渔民从广西钦州带回的古代滩涂养殖智慧。

当我们在横琴粤澳深度合作区看到广西区块链企业设立的离岸研发中心,或在南宁东盟博览会遇见澳门葡语国家商品展区时,这种看似新颖的经济互动,实则是两地五个世纪以来形成的"互补性生存智慧"的当代延续,正如澳门社会学家吴志良所言:"广西与澳门的关系,从来不是简单的点对点连接,而是一个不断自我更新的生态循环系统。"

从疍民船桨划出的文化涟漪,到数字经济时代的云端握手,广西与澳门这对"最熟悉的陌生人",正在书写一部超越地理隔阂的共生史,或许真正的启示在于:在中国多元一体的文明拼图中,那些看似边缘的文化接触地带,往往蕴藏着最丰富的创新基因,当漓江的倒影与南海的波光在历史长河中不断重叠,这座横跨陆海的隐形桥梁,终将为我们揭示区域合作的更多可能性。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~