在全球疫情持续蔓延的背景下,疫苗接种成为各国防控策略的核心,作为中国自主研发的新冠疫苗之一,北京生物疫苗(Sinopharm BBIBP-CorV)在香港的推广使用,不仅是一项公共卫生措施,更是一个涉及科学认知、政治信任和社会心理的复杂议题,本文将从多维度剖析北京生物疫苗在香港的接受度、推广策略及其对公共健康的影响,探讨这一"科学-信任-健康"的三角关系如何在香港特殊的社会语境中展开。

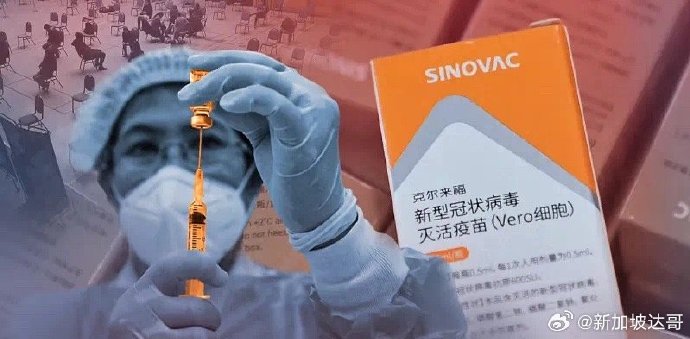

北京生物疫苗是由国药集团中国生物北京生物制品研究所研发的灭活疫苗,采用传统但成熟的疫苗制备技术,与mRNA疫苗不同,灭活疫苗通过使用已杀死的新冠病毒刺激人体免疫系统产生抗体,其技术路线已有数十年应用历史,如脊髓灰质炎疫苗和狂犬病疫苗均采用类似原理。

根据世界卫生组织(WHO)公布的数据,北京生物疫苗在预防有症状感染和住院方面的效力约为79%,虽略低于某些mRNA疫苗,但在预防重症和死亡方面表现优异,值得注意的是,疫苗效力数据受临床试验设计、流行毒株变异等因素影响,直接比较不同技术路线的疫苗效力可能产生误导。

香港大学公共卫生学院的研究显示,北京生物疫苗在真实世界中的表现与临床试验数据基本吻合,对于60岁以上人群,完成两剂接种后预防重症的有效性达到85%以上,这一数据对香港老龄化人口具有重要意义。

香港作为国际金融中心,其疫苗供应呈现多元化特点,除北京生物疫苗外,香港市民还可选择德国BioNTech的mRNA疫苗(复必泰)及后来引入的其他疫苗,这种选择自由既是优势,也带来了"选择悖论"——过多的选择反而可能导致决策困难。

香港大学2022年的一项调查显示,约58%的香港市民倾向于选择mRNA疫苗,32%偏好灭活疫苗,其余表示无特别偏好,选择动机中,"技术先进性"和"国际认可度"是偏好mRNA疫苗的主要原因,而"传统技术安全性"和"中国研发"则是选择灭活疫苗的主要考量。

在这一背景下,北京生物疫苗在香港的定位逐渐清晰——为市民提供一种技术路线不同、安全性记录良好、特别是适合特定人群(如对mRNA疫苗成分过敏者)的替代选择,香港特区政府强调"不强制、不排斥"的原则,让市民根据自身情况做出选择。

疫苗推广本质上是一个建立信任的过程,对于北京生物疫苗而言,在香港这一具有独特历史文化和政治环境的城市建立信任面临特殊挑战,香港特区政府的推广策略可总结为"科学为本、透明为要、多元沟通"。

香港卫生署定期公布所有疫苗的安全性监测数据,包括北京生物疫苗的不良反应报告,以透明度赢得信任,数据显示,北京生物疫苗的不良反应率与其他疫苗相当,且多为轻微反应如注射部位疼痛或短暂发热。

特区政府邀请不同领域的专家,包括本地大学学者和医院一线医生,通过多种渠道解释不同疫苗的特点,这种"去政治化"的科学传播有效降低了市民的疑虑,香港医学界权威人士公开接种北京生物疫苗的画面,产生了显著的社会示范效应。

第三,针对特定群体采取定制化沟通,对长者群体,强调灭活疫苗的长期安全记录;对跨境家庭,则突出疫苗在内地的广泛使用情况,这种差异化策略显著提升了接种意愿。

不可否认,香港社会对北京生物疫苗的态度受到超出科学范畴的因素影响,部分市民将疫苗选择视为政治立场的延伸,这种现象并非香港独有,全球多地都出现了疫苗政治化趋势。

香港中文大学的研究指出,2019年社会事件后形成的政治分化在一定程度上影响了早期疫苗接受度,但随着疫情发展,实用主义逐渐占据上风,2022年初第五波疫情爆发期间,无论哪种疫苗,接种率都显著上升,显示市民在生命健康面前能够超越政治考量。

值得注意的是,香港媒体环境多元,对北京生物疫苗的报道角度各异,一些媒体强调其在发展中国家广泛使用的情况,另一些则聚焦于其与西方疫苗的差异,这种多元叙事既反映了香港社会的复杂性,也在客观上促使市民进行更全面的信息评估。

评价疫苗的价值,最终要看其对公共健康的实际贡献,截至2023年初,香港约45%的接种剂次为北京生物疫苗,其在香港的疫情防控中发挥了不可替代的作用。

北京生物疫苗提高了香港整体的疫苗覆盖率,部分对mRNA技术持保留态度的市民正是因为有了灭活疫苗的选择才愿意接种,香港大学模型推算,如果没有北京生物疫苗,香港的疫苗覆盖率将降低10-15个百分点,导致更多感染和死亡病例。

北京生物疫苗在香港的长者接种中表现突出,由于灭活疫苗的储存条件相对宽松(2-8℃),更便于在安老院舍等场所开展接种,数据显示,80岁以上长者的北京生物疫苗接种比例高于其他年龄段,这对保护这一高危群体至关重要。

第三,北京生物疫苗为香港的"混合免疫"策略提供了科学基础,越来越多研究表明,交替接种不同技术路线的疫苗可能产生更广泛的免疫保护,香港部分市民选择首剂北京生物疫苗、加强针选择mRNA疫苗,或反之,这种灵活组合丰富了香港的免疫屏障。

将香港经验置于国际比较视野下更具启发意义,与新加坡等同样提供多种疫苗选择的城市相比,香港的特色在于:一是中国国产疫苗与西方疫苗同台"竞争";二是在高度国际化的环境中验证了中国疫苗的实际表现。

北京生物疫苗在香港的使用经验也反哺了全球科学认知,香港科学家关于灭活疫苗对奥密克戎变异株有效性的研究,为世界卫生组织更新疫苗使用建议提供了重要参考,这种"香港数据-全球共享"的模式,彰显了香港在国际公共卫生中的独特价值。

北京生物疫苗在香港的经历告诉我们,公共健康议题常常被简化为非此即彼的二元选择——东方与西方、传统与现代、信任与怀疑,香港的现实表明,这种二分法无助于解决复杂的公共卫生挑战。

真正有效的方法是回归科学本质,尊重个体选择,构建包容性的健康治理体系,北京生物疫苗在香港的成功不体现在它"战胜"了其他疫苗,而在于它为香港市民提供了多一层保护,为科学家提供了多一种研究样本,为政策制定者提供了多一个选项。

随着疫苗技术的不断进步和病毒持续变异,香港的疫苗策略仍需保持灵活性和开放性,北京生物疫苗的经验表明,在科学与信任的共同基础上,不同技术路线的疫苗可以协同增效,共同守护公共健康,这或许是香港给全球抗疫最重要的启示。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~