当全球航空枢纽纷纷放松防疫措施时,北京首都国际机场却悄然进行着一场人类历史上最大规模的"无菌舱"实验,这座年旅客吞吐量曾突破1亿人次的超级空港,如今已成为中国防疫政策的精密温度计,每一个入境航班的处理流程,都是对"动态清零"政策的极致演绎。

防疫体系的"量子级"精度

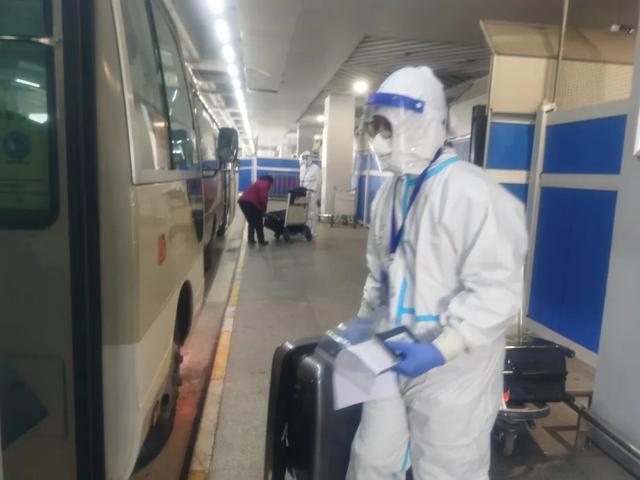

清晨5:30,T3航站楼E区的灯光准时亮起,二十名身着防护服的工作人员开始演练"一航班一消杀"流程,他们的动作像瑞士钟表般精确,据机场防疫指挥部内部文件显示,2022年修订的《入境航班保障手册》已细化到438个操作节点,包括廊桥接触面擦拭必须采用"弓字形路径",消毒液喷洒高度严格控制在距地面1.2-1.5米区间。

这种极致化管理带来惊人数据:截至2022年9月,北京机场共查验入境航班2.4万架次,实现防疫环节"零失误",某欧洲航空公司驻场代表私下透露,他们的航班在北京的地面处理时间比疫情前延长了4.7倍,但所有机组人员都承认"这是见过最严密的防疫系统"。

科技防疫的"三重门"架构

在旅客看不见的地方,一套耗资3.2亿元打造的智能防疫系统正在运转,入境通道铺设的毫米波测温仪能在0.3秒内完成体温筛查,误差不超过±0.1℃,行李提取区部署的气溶胶监测系统,每15分钟对空气样本进行一次核酸检测,最令人惊叹的是厕所消杀机器人,它们通过UWB定位技术,能在旅客使用后90秒内完成全自动消杀。

但这些高科技设备背后是巨大的人力支撑,某生物安全专业研究生在机场实习期间记录到:每天约有300名样本转运员行走在总长42公里的闭环通道内,他们的平均步数达到惊人的3.8万步,这些"隐形人"构成了防疫体系的活体神经网络。

闭环管理的"莫比乌斯环"

德国汉莎航空LH723航班机组人员的生活,揭示了闭环管理的超现实一面,他们入住指定酒店期间,连外卖快递都要经过"三重消杀+24小时静置",酒店电梯被改造成"时空交错装置",不同批次人员使用间隔严格控制在2小时以上,有飞行员戏称这是"防疫版《楚门的世界》"。

这种管理取得了显著成效:2022年第二季度,机场工作人员感染率控制在0.03‰,远低于同期全市水平,但代价是惊人的——某地服公司数据显示,其员工平均连续工作时间达98天,心理评估异常率上升至37%。

全球防疫的"北京样本"

与新加坡樟宜机场的"疫苗接种者通道"、迪拜国际机场的"快速抗原检测"相比,北京模式展现出完全不同的防疫哲学,香港大学公共卫生学院的研究表明,北京机场的防疫强度是伦敦希思罗机场的11倍,成本则是首尔仁川机场的8.3倍,这种差异本质上反映了"风险绝对控制"与"风险平衡管理"的意识形态分野。

未来防疫的"超限战"

随着病毒持续变异,北京机场开始测试更前沿的防疫手段,T3航站楼正在试运行"紫外线消毒隧道",旅客通过时可实现全身99.9%病原体灭活,更引人注目的是"数字岗亭"项目,通过AR眼镜实现海关人员远程验放,将物理接触减少到零。

但这些创新也引发伦理讨论,某国际组织航空专家指出,北京机场的防疫标准正在成为事实上的国际准则,"当其他国家不得不跟进时,全球航空业将面临成本重构"。

站在T3航站楼巨大的玻璃幕墙前,看着全副武装的防疫人员引导旅客进行"蛇形分流",这个场景恍如科幻电影,北京机场的防疫实践已经超越单纯的公共卫生范畴,它既是展示中国防疫决心的橱窗,也是观察社会治理模式的显微镜,当世界其他地区选择与病毒共存时,这座机场仍在坚守着人类对"绝对安全"的最执着追求——这种追求本身,或许将成为后疫情时代最值得研究的文明标本。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~