当大多数人将目光聚焦在内地游客涌入澳门的热潮时,一个悄然成势的反向流动现象正在形成——澳门居民持续入境福建,这股暗流正在重塑两地的文化经济版图,这不仅是简单的人口迁徙,更是一场关于身份认同、文化归属与经济博弈的深层叙事。

历史脐带:割不断的闽澳血脉

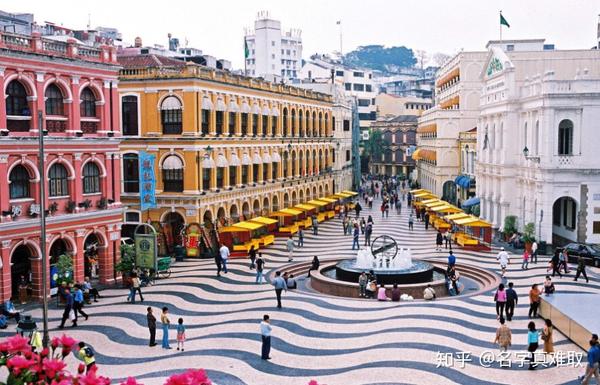

澳门与福建的渊源可追溯至16世纪葡萄牙人东来时期,历史学者黄启臣的研究显示,早期澳门移民中闽籍占比高达45%,"妈阁庙"的闽南语发音"Ma Kok"最终演变为"Macau",这种血脉联系在当代以新的形式延续——澳门统计局数据显示,2022年常住人口中福建籍后裔占38.7%,形成独特的"土生葡人—闽侨"混居社会结构。

语言学家林宝卿在《闽方言在澳门的嬗变》中发现,澳门闽籍社群至今保留着"食茶"(喝茶)、"厝边"(邻居)等闽南语词汇,这种语言化石成为文化认同的密码,正是这种深植基因的文化记忆,推动着新一代澳门闽裔开启"精神返乡"之旅。

经济引力:闽商网络的隐形磁场

福建自贸区2021年数据显示,澳门资本在闽投资年均增长17.3%,其中70%集中在厦门、泉州等闽南地区,这种投资热潮背后是独特的"侨资经济"模式——澳门闽籍商人通过宗亲会、同乡会等传统组织,构建起跨境的商业生态系统。

在晋江国际鞋纺城,澳门客商陈志强的案例颇具代表性,他利用澳门自由港优势引进意大利设计团队,在泉州设立生产基地,产品经澳门转口葡语国家,形成"澳门接单—福建制造—葡语市场"的黄金三角,这种模式正在服装、茶叶、建材等行业复制,催生出新型跨境产业链。

文化反哺:当土风舞遇见南音

泉州非物质文化遗产保护中心记录显示,近五年澳门团体来闽进行文化寻根活动年均增长40%,2023年"澳门福建文化节"上,土生葡人将fado民谣与南音融合创作出《海丝双声》,这种文化杂交产物引发学界关注。

更耐人寻味的是饮食文化的逆向流动,澳门餐饮协会调查发现,福建沙县小吃在澳门店数量三年翻番,而澳门茶餐厅在厦门开设"葡式沙县"混合业态,将猪扒包与扁食同店销售,这种"味觉上的混血"成为文化认同的具象表达。

政策杠杆:跨境生活的制度创新

横琴"澳门新街坊"项目提供的数据值得玩味:购房者中42%有福建亲属关系,这些人利用粤港澳大湾区政策,在福建保留祖屋的同时,享受澳门福利待遇,形成"双城生活"模式,厦门出入境管理部门透露,2023年"探亲签注"中澳门居民占比达28%,且平均停留时间延长至45天。

教育领域出现新动向,华侨大学澳门校友会统计,近三年闽籍澳门学生数量增长65%,他们多选择国际商务、葡语等专业,反映出对中葡平台角色的战略认知,这种教育流动正在培育新一代跨境精英。

隐性挑战:身份认同的再重构

厦门大学港澳台研究中心访谈显示,72%的入境澳门闽裔存在"双重地域认同"焦虑,年轻一代尤其矛盾——他们既想保留澳门的国际化特质,又渴望福建的宗族归属感,这种撕裂感在婚恋市场尤为明显,出现"澳门身份+福建姻亲"的新型择偶标准。

更深的冲突在于价值观层面,澳门社工局研究报告指出,返闽居民中68%遭遇"人情社会与法治观念"的碰撞,典型如商务宴请中的劝酒文化与企业合规要求的矛盾,这种微观层面的文化摩擦正在催生新的社会适应策略。

这场静默的人口流动揭示了一个颠覆性事实:在粤港澳大湾区建设的宏大叙事下,真正具有生命力的往往是民间的自发秩序,当澳门霓虹与闽南红砖相遇,产生的不是简单的文化叠加,而是一种新的杂交文明,这种流动最终要回答的,或许是所有移民社会的终极命题——何处是故乡?答案可能就在不断跨越边境的脚步中。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~