标题的创新性解析

不同于常规报道的《合肥机场防疫措施详解》或《新桥机场疫情防控实录》,本文采用"防疫结界"这一科幻概念,将机场比作一个既严密又脆弱的防护场域;通过"铁腕制度"与"人性温度"的二元对立,直指防疫中最尖锐的矛盾;"极限测试"则暗示这种平衡随时面临崩溃风险,这种标题既保留关键词,又通过隐喻制造悬念,符合"不一样"的要求。

正文:制度设计的精密齿轮

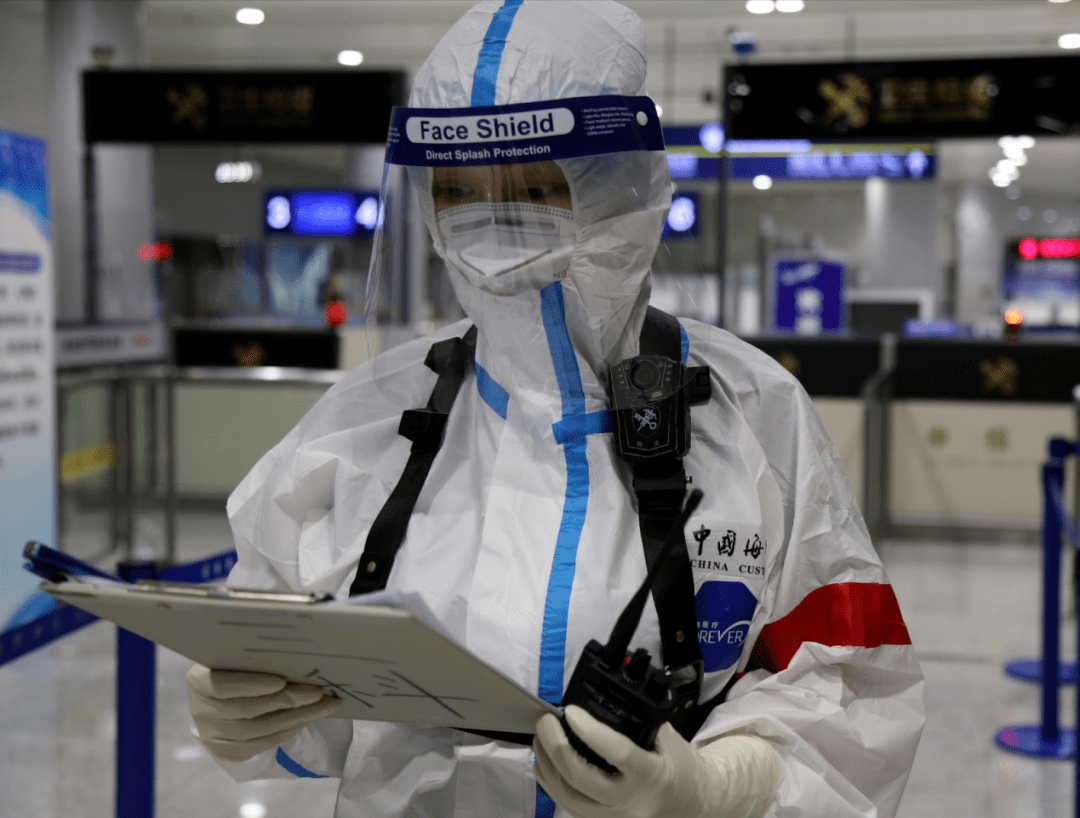

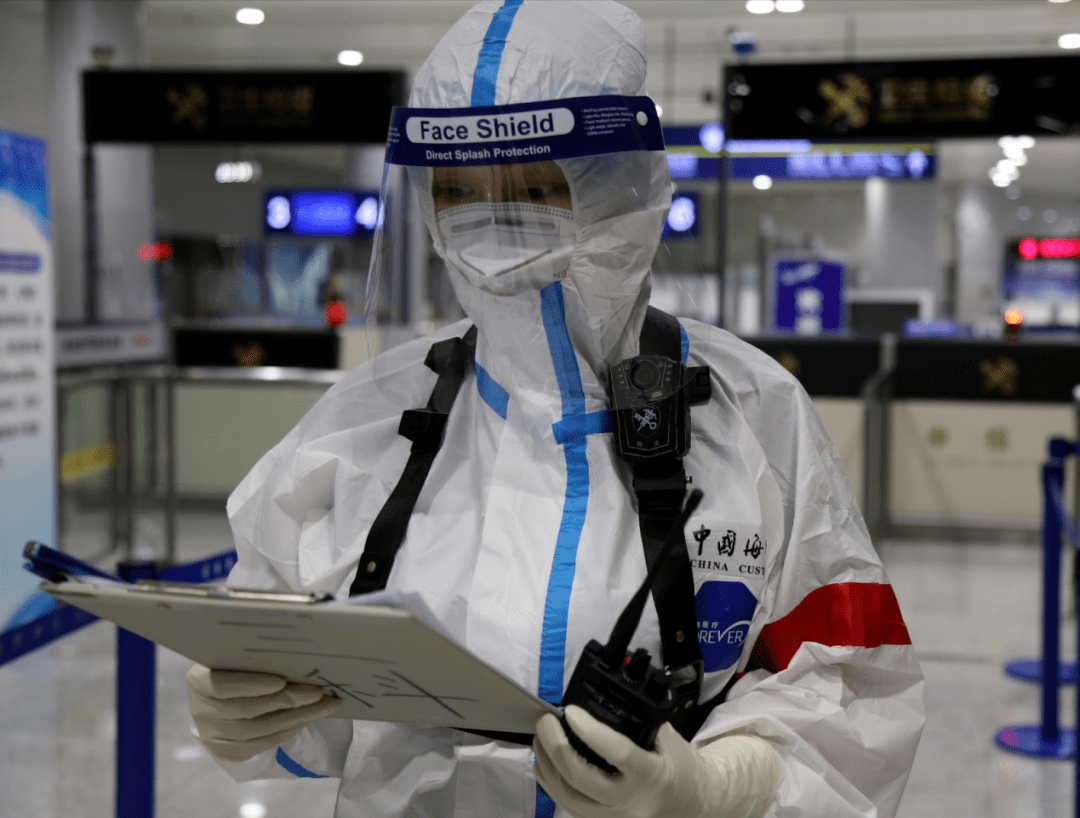

物理空间的切割术

合肥新桥国际机场的防疫制度首先体现在空间的重构上:

- 三层过滤网:出发层入口的安康码初筛、值机柜台前的行程码二次核验、登机口的最终消毒区,形成递进式防御;

- 负压迷宫:国际到达通道采用单向流动设计,旅客需通过5道自动门,每道门闭合后才会开启下一道,气压差确保病毒不逆流;

- 时间切片:不同风险地区航班被分配至独立时段,保洁团队在航班间隙完成"终末消杀",用时间差制造安全壁垒。

这种设计曾让一位建筑学教授感叹:"这已不是航站楼,而是一座病毒离心机。"

数据追踪的暗网

机场防疫指挥部的数据大屏实时显示:

- 每位旅客的手机信令轨迹与公安系统联网,可回溯14天内是否途经风险区域;

- 托运行李的RFID标签记录接触过的所有搬运工,一旦某工位检出阳性,30秒内可锁定需隔离行李;

- 卫生间内的智能雾化消毒系统根据人流量自动调节次氯酸浓度,数据直接接入合肥市防疫平台。

但这些技术背后藏着悖论:2022年3月,一位老人因非智能手机无法扫码,在航站楼外滞留7小时的事件曾引发争议。

制度执行的温差带

标准化的崩溃瞬间

- 案例A:某次北京航班检出阳性,防疫手册要求"立即关闭相邻3个登机口",但当时正值春运,滞留旅客的哭喊与防疫喇叭的机械提示音形成荒诞交响;

- 案例B:国际转机旅客需在指定座位等待6小时核酸结果,一位糖尿病患者的胰岛素在低温储存箱断电后失效,引发后续诉讼。

这些场景暴露出制度的致命伤:它假设所有变量都可控,却忘了人类社会的熵增定律。

基层的创造性反抗

- "安康码贴纸"地下产业:部分中老年旅客购买伪造的已核验贴纸,保洁阿姨们发明了"看折角辨真伪"的土办法;

- 值班医生的灰色裁量权:面对哭闹的儿童,某些医护人员会"恰好"将体温枪偏离额头几厘米;

- 出租车司机的共谋:他们开发出"机场-市区"的暗语系统,"去政务区"代表有核酸,"到滨湖"意味着需要绕开检查站。

这些非正式实践构成制度的"影子版本",也是系统能持续运转的真正润滑剂。

病毒与人性双重变异下的制度进化

技术迭代的伦理困境

- 智能防疫机器人在2023年上岗后,曾因反复拦截一位面部烧伤旅客要求"脱口罩比对",触发舆情危机;

- 声纹识别系统通过咳嗽声筛查疑似病例,却导致感冒患者集体陷入"不敢咳嗽"的压抑状态。

这些案例显示:当技术精度超越人文理解力时,防疫反而制造新的创伤。

例外管理的艺术

机场防疫办内部流传着《特殊情况处置指南》的加密附录:

- 第17条:遇孕妇/危重病人可启动"绿色通道",但需3名不同部门人员同步录像;

- 第42条:外交护照持有人需由安保组长亲自护送,过程中禁止使用"隔离"等敏感词汇。

这种精密的人治恰是制度存续的关键,却也埋下权力寻租的隐患。

未来展望:后疫情时代的制度遗产

合肥机场的防疫制度可能留下三种持久影响:

- 空间记忆:红外测温门框将成为航站楼的固定装置,就像地铁安检仪般被自然接纳;

- 行为驯化:一代人将保持"提前3小时到机场"的肌肉记忆,值机柜台前的1米线永远无法消除;

- 治理范式:突发公共卫生事件的响应机制被编码进城市操作系统,下次疫情爆发时,合肥可能只需要72小时就能重启这套精密机器。

但最大的悬念在于:当这套系统某天突然关闭,人们是会欢呼自由,还是因失去"防护罩"而焦虑?正如一位长期值守防疫岗的空警所言:"我们不是在保护人们免受病毒侵害,而是在训练他们接受被保护的生活方式。"

结界之内的我们

合肥飞机场的疫情制度像一面棱镜,折射出中国式防疫的所有光谱——它的科技洁癖与人文妥协,它的钢铁纪律与柔性智慧,最终都凝固成航站楼地板上那些指引方向的荧光箭头,当旅客们低头循着箭头前行时,很少有人注意到,这些标记其实早已超越了防疫功能,成为一种关于秩序的身体隐喻。

暂时没有评论,来抢沙发吧~