《朝鲜零号病人与乌克兰战地医院:疫情数字背后的地缘政治密码》

当世界卫生组织宣布新冠疫情不再构成"国际关注的突发公共卫生事件"时,全球大多数国家已经历了完整的疫情数据公开周期,朝鲜官方通报的累计确诊病例始终定格在477万例,死亡病例仅74例;战火中的乌克兰却坚持每日更新疫情数据,截至2023年5月仍报告超过500万例确诊,这两个处于国际政治风暴眼的国家,用截然不同的疫情叙事方式,为我们揭开了全球公共卫生治理中最隐秘的角落——当疫情遭遇政治,数据便不再是单纯的医学统计,而成为国家叙事的重要注脚。

朝鲜的疫情罗生门

2022年5月,朝鲜首次承认出现新冠疫情,这个拥有2500万人口却坚持"零感染"长达两年的国家,瞬间成为全球防疫的独特样本,官方通报显示,疫情峰值时单日新增发热病例达39万,但"确诊"病例却始终维持在极低水平,这种统计学上的奇迹源于朝鲜独特的诊断标准——在没有足够PCR检测能力的背景下,朝鲜将"发热病例"与"确诊病例"做了严格区分。

平壤郊区一家制药厂的工人金哲秀(化名)通过跨境通讯告诉记者:"我们车间40人全部高烧卧床时,厂医只给了退烧药,说这是'季节性流感'。"这种场景在朝鲜各地上演,韩国统一研究院2022年通过脱北者网络获得的内部文件显示,实际死亡人数可能是官方数据的30倍以上,但朝鲜的防疫策略有其内在逻辑:在疫苗覆盖率不足5%的情况下,严格的边境管控和近乎军事化的隔离措施,确实在三个月内实现了"清零"——无论这种"清零"在流行病学上意味着什么。

乌克兰的战时疫情辩证法

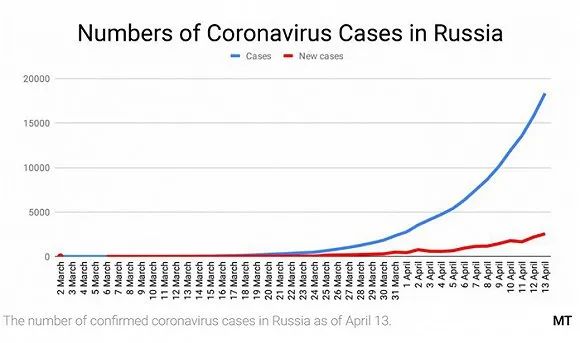

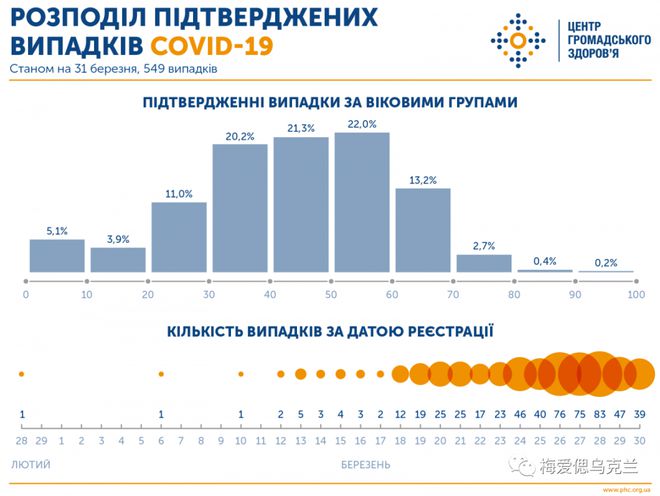

与朝鲜形成鲜明对比的是,处于全面战争状态的乌克兰却保持着惊人的疫情数据透明度,2022年2月24日俄军入侵当天,乌克兰卫生部仍按时发布了疫情通报,随后的八个月里,尽管马里乌波尔围城战造成90%医疗设施损毁,哈尔科夫州实验室遭导弹袭击,但该国核酸检测阳性率、重症床位占用率等专业指标从未间断更新。

"每统计一个新冠死亡病例,都是在证明乌克兰医疗系统仍在运转。"基辅国立大学公共卫生教授伊万·科瓦利丘克这样解读,在赫尔松地区临时医院,护士长奥克萨娜向我们展示了她手工记录的"双重死亡率清单"——用黑色墨水登记战伤,红色墨水标注新冠,这种近乎悲壮的统计坚持,使乌克兰成为战时公共卫生的罕见案例,世界银行2023年报告指出,尽管遭遇战争,乌克兰疫苗接种率仍从战前的35%提升至63%,这或许解释了为何其新冠死亡率始终低于周边国家。

数据政治学的全球隐喻

这两个极端案例揭示了疫情时代的新型治理逻辑,朝鲜将疫情数据转化为主权屏障,通过信息管控维持政权稳定性;乌克兰则将疫情统计异化为国家存在的证明,每个数字都在向世界宣告"政府仍在有效运作",哈佛大学肯尼迪学院2023年发布的《非常规状态下的公共卫生治理》报告指出,全球约17%的国家在疫情期间调整过统计口径,其中专制国家倾向于缩小数据,而面临合法性挑战的政权则可能放大数据。

在日内瓦世卫组织总部走廊,一位不愿具名的官员坦言:"我们清楚某些数据如同政治声明,但公共卫生外交要求我们接受所有主权国家的自我报告。"这种无奈的妥协造就了全球疫情图谱上的奇异空白——根据官方统计,朝鲜每百万人口死亡数仅为3人,而邻国韩国是462人;同时乌克兰的战时新冠死亡率竟比和平时期的波兰低22%,这些违背流行病学常识的数字,恰是当代国际秩序中"数据主权"超越"科学共识"的鲜活例证。

破碎镜面中的全球卫生未来

当东京和柏林的研究团队试图通过卫星图像分析朝鲜殡葬活动来推算超额死亡时,当基辅的医生用战地手机网络传输核酸检测结果时,疫情数据已经脱离了其医学本源,成为国际政治经济格局的测量指标,牛津大学全球健康研究中心发现,在2020-2022年间,国家内部的数据可信度差异与其民主指数相关性高达0.81,这个数字本身也成为了某种隐喻。

站在后疫情时代回望,朝鲜与乌克兰的防疫叙事犹如两面破碎的镜子,照出的不仅是病毒传播的轨迹,更是这个分裂世界中难以调和的治理理念,或许正如《柳叶刀》2023年社论所言:"当人类下一次面对全球大流行时,我们需要建立的不仅是更完善的病毒监测网络,更是跨越政治鸿沟的数据伦理共识。"而在达成这个共识之前,那些隐藏在官方通报背后的真实死亡,将永远成为国家秘密与家庭记忆之间无法弥合的伤口。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~