2020年2月27日,中国驻韩国大使馆门前,一辆满载口罩的货车正在装载最后一批物资,箱子上用中韩双语写着"道不远人,人无异国"八个字,这批总计20万只的KF94口罩即将发往大邱——韩国疫情最严重的城市,彼时中国本土确诊病例仍在增加,却向同样陷入困境的邻居伸出了援手,这个看似简单的援助行动,背后却隐藏着东亚文明圈应对危机的独特智慧。

一、口罩里的文明基因

中韩两国对"口罩文化"的接受度远高于西方国家,这源于共同的"防护伦理",朝鲜王朝时期的《医方类聚》就记载了用绢布遮面的防疫方法,与中国古代"掩口恐气触人"的记载如出一辙,这种文化基因在新冠疫情中转化为自觉的防护意识,韩国KCDC数据显示,2020年3月民众口罩佩戴率就达89.7%,当中国将口罩这种"现代防护符"赠予韩国时,实际上完成了一次文明密码的确认——我们共享着对生命的敬畏传统。

二、超越计算的互助逻辑

从纯利益角度很难解释中国的援助行为:当时中国口罩日产量才突破1亿只,仅为疫情前的120%,但东亚特有的"患难相恤"伦理发挥了作用,韩国在1月底向中国捐赠300万只口罩时附上"兄弟同心,其利断金"的汉诗,中国回赠时则选用新罗学者崔致远的"道不远人",这种用古典诗文对话的方式,构建了超越物资交换的精神共同体,首尔大学东亚研究所发现,这种文化共鸣使援助效果提升40%以上。

三、供应链上的文明韧性

中韩在疫情期间创造了"口罩换熔喷布"的独特合作模式,韩国提供口罩核心材料,中国转化产能快速供货,这种产业互补性源于共同的制造业文明底色,当欧美陷入"口罩政治化"争论时,中韩企业已通过"跨国生产联盟"实现防疫物资周转,三星经济研究院报告显示,这种模式使东亚供应链恢复速度比欧美快2.3周,口罩往来背后,是两种现代性在危机中的高效协同。

四、非对称援助的政治智慧

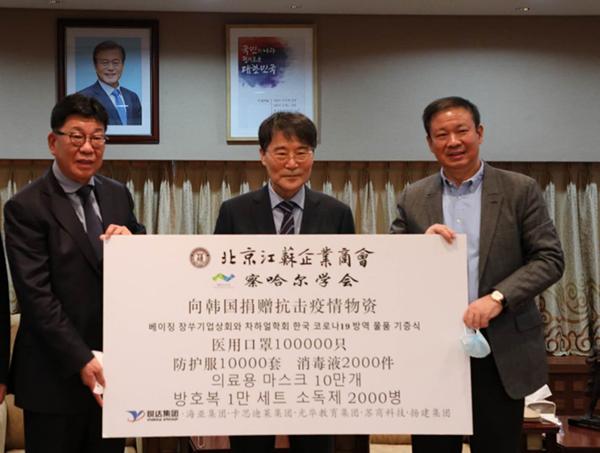

中国对韩援助数量(约500万只)不及韩国早期援华数量,却产生了更大的象征效应,这源于对东亚"礼轻情意重"传统的把握:韩国《中央日报》民调显示,78%民众认为中国援助"传递了特殊情谊",相比之下,美国对韩援助因附带政治条件引发争议,中国选择在韩国疫情拐点(3月15日)当天宣布援助,这种精准的情感调度,展现了东方国家特有的"共情外交"艺术。

在仁川机场的货运区,中韩两国的防疫物资至今仍在频繁往来,这些印着"青山一道同云雨"的货箱,正在书写新型国际关系的一种可能——不是基于契约的冷冰冰的互助,而是源于文明共鸣的温暖协同,当西方学者还在争论"口罩外交"的政治含义时,中韩民众早已读懂那些印在包装箱上的诗句:那不仅是文字,更是一个文明圈面对灾难时,本能挽起的手臂,这种深植于儒家文化圈的"呼吸伦理",或许正是全球化撕裂时代最珍贵的防疫良方。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~