全球最严机场防疫体系如何炼成?

作为中国最重要的国际航空枢纽之一,北京首都国际机场和大兴国际机场承担着巨大的防疫压力,自2020年新冠疫情爆发以来,北京机场的防控措施不断升级,从最初的体温检测到如今的AI智能筛查、无接触通关,甚至引入机器人消杀,形成了一套全球领先的"智慧防疫"体系。

本文将深入解析北京机场疫情防控的"黑科技"手段、管理策略及实际效果,探讨其如何在全球疫情反复的背景下,既保障国际航班运行,又严防病毒输入。

北京机场防疫的"三道防线"

第一道防线:入境前严格筛查

北京机场的防控并非从旅客落地才开始,而是提前至航班起飞前:

- 远端防控:所有入境旅客需在登机前48小时内完成核酸检测,部分高风险国家旅客还需进行血清抗体检测。

- 健康码核验:通过"海关旅客指尖服务"小程序提前申报健康信息,减少现场排队风险。

- 航班熔断机制:对检出阳性病例较多的航班实施熔断,减少输入风险。

第二道防线:落地后全流程闭环管理

旅客抵达北京机场后,需经历以下严格流程:

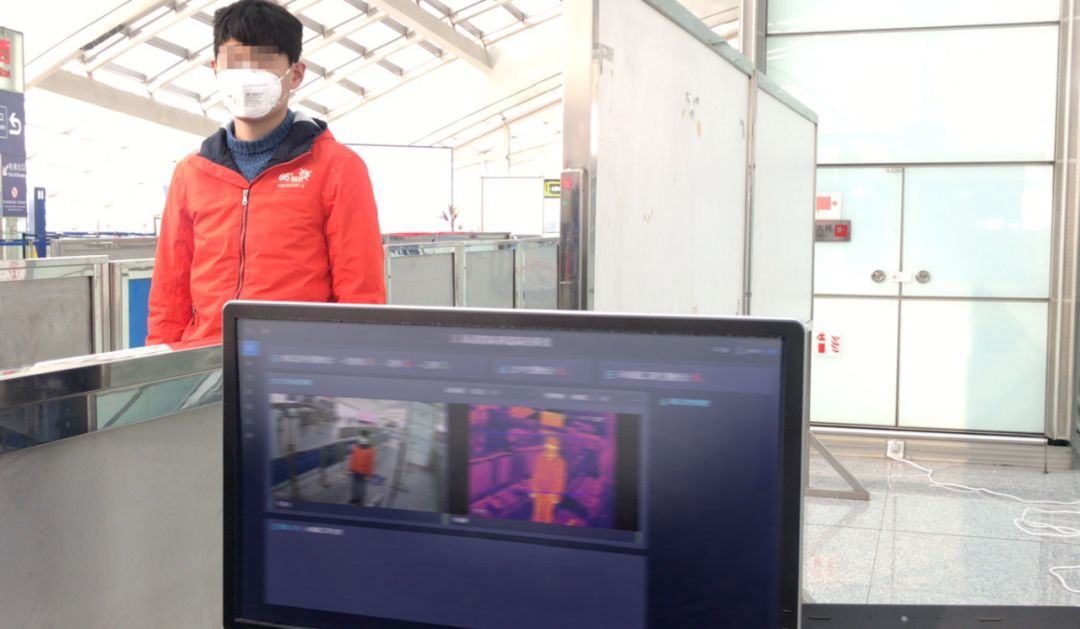

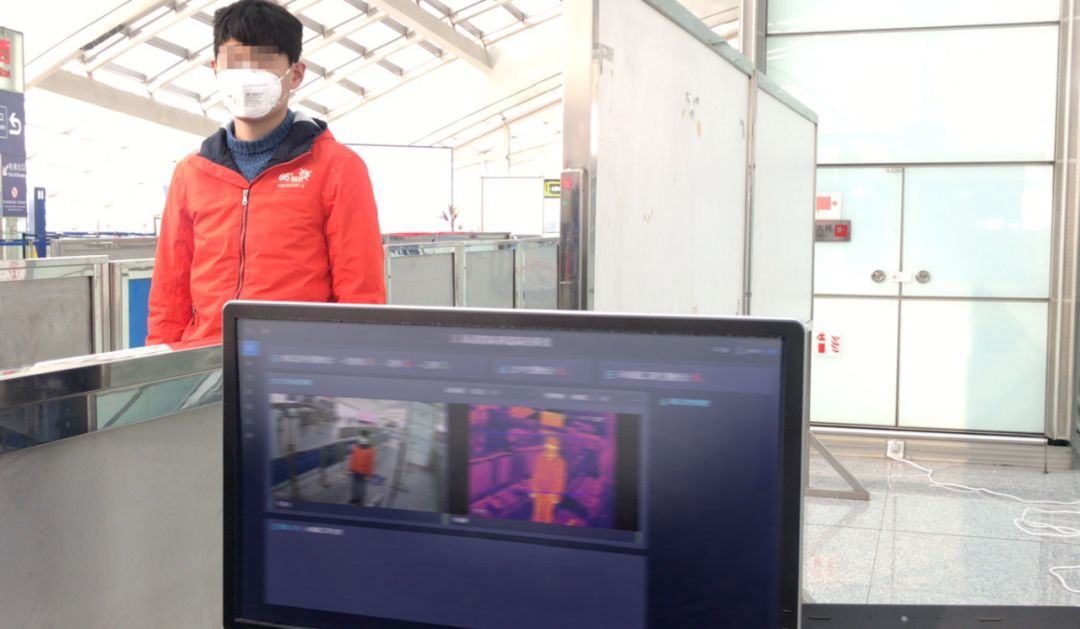

- 红外测温+AI智能识别:高精度热成像仪实时监测体温,AI算法自动识别异常旅客。

- 鼻咽拭子+环境采样:所有入境旅客接受"双采双检"(鼻咽拭子+咽拭子),部分航班还需进行环境样本检测。

- 无接触通关:自助申报机、智能闸机减少人员接触,降低交叉感染风险。

- 闭环转运:阳性病例直接送医,密接者由专车转运至隔离酒店,全程不与普通旅客接触。

第三道防线:大数据追踪与社区防控

- 行程轨迹溯源:通过机场Wi-Fi、监控、支付记录等大数据手段精准追踪密接者。

- "14+7"隔离政策:入境旅客需完成14天集中隔离+7天居家监测,期间多次核酸检测。

黑科技如何助力北京机场防疫?

AI测温:0.3秒完成千人筛查

传统测温枪效率低,而北京机场采用的红外热成像仪结合AI算法,可在0.3秒内完成体温检测,误差仅±0.3℃,大幅提升通行效率。

机器人消杀:24小时不间断作业

- 雾化消毒机器人:在航站楼内自动巡航,喷洒次氯酸消毒液。

- UV-C紫外线机器人:用于行李托盘、安检区域的高频接触面消杀。

无感通关:减少接触,提升效率

- 人脸识别+自助通关:旅客只需"刷脸"即可完成边检查验,减少排队聚集。

- 智能行李安检:CT扫描技术可自动识别危险品,降低开箱检查频率。

空气净化:每小时换气6次

北京机场采用高效HEPA过滤系统,每小时换气6次,确保航站楼内空气洁净度达到手术室级别。

北京机场防疫的挑战与应对

尽管防控措施严格,北京机场仍面临诸多挑战:

奥密克戎变异株的突破性感染

由于奥密克戎潜伏期短、传播快,部分旅客在入境检测时呈阴性,隔离期间才转阳,为此,北京机场升级核酸检测频次,部分航班旅客需在隔离第1、4、7、14天多次检测。

国际航班与国内航班的交叉风险

为避免国际、国内旅客混流,北京机场实施:

- 物理隔离:T3-D专区专门接待国际航班,与国内航班完全分开。

- 分时运行:部分国际航班调整至夜间,减少人员重叠。

旅客心理与体验平衡

长时间检测、隔离可能引发旅客焦虑,北京机场通过:

- 智能提醒系统:短信、小程序实时推送检测结果和隔离政策。

- 心理疏导服务:隔离酒店提供在线心理咨询。

北京模式能否成为全球标杆?

与欧美机场相比,北京机场的防控措施更为严格,但也引发了一些争议:

- 支持者认为:中国防疫成果显著,严格措施是必要的。

- 批评者认为:高成本防控难以长期持续,可能影响国际旅行复苏。

但不可否认的是,北京机场的"智慧防疫"体系确实大幅降低了输入病例风险,为全球航空业提供了可借鉴的经验。

未来机场防疫将走向何方?

随着疫苗接种普及和特效药上市,全球航空业正逐步复苏,北京机场的防控策略可能会从"严防死守"转向"精准防控",

- 推广疫苗护照,减少隔离时间。

- 引入更快速的核酸检测技术(如15分钟出结果)。

- 加强国际合作,建立全球统一的防疫标准。

无论如何,北京机场的现有经验证明,科技与管理的结合,是应对疫情最有效的方式。

(全文约1500字)

暂时没有评论,来抢沙发吧~