政策演变:从“硬核防控”到“精准施策”

早期“硬核”阶段(2020年初)

疫情初期,河南省以“硬核防疫”闻名全国。

- “封村断路”:部分村庄自发用土堆、车辆阻断道路,甚至出现“劝返点”标语如“带病回乡,不肖子孙”。

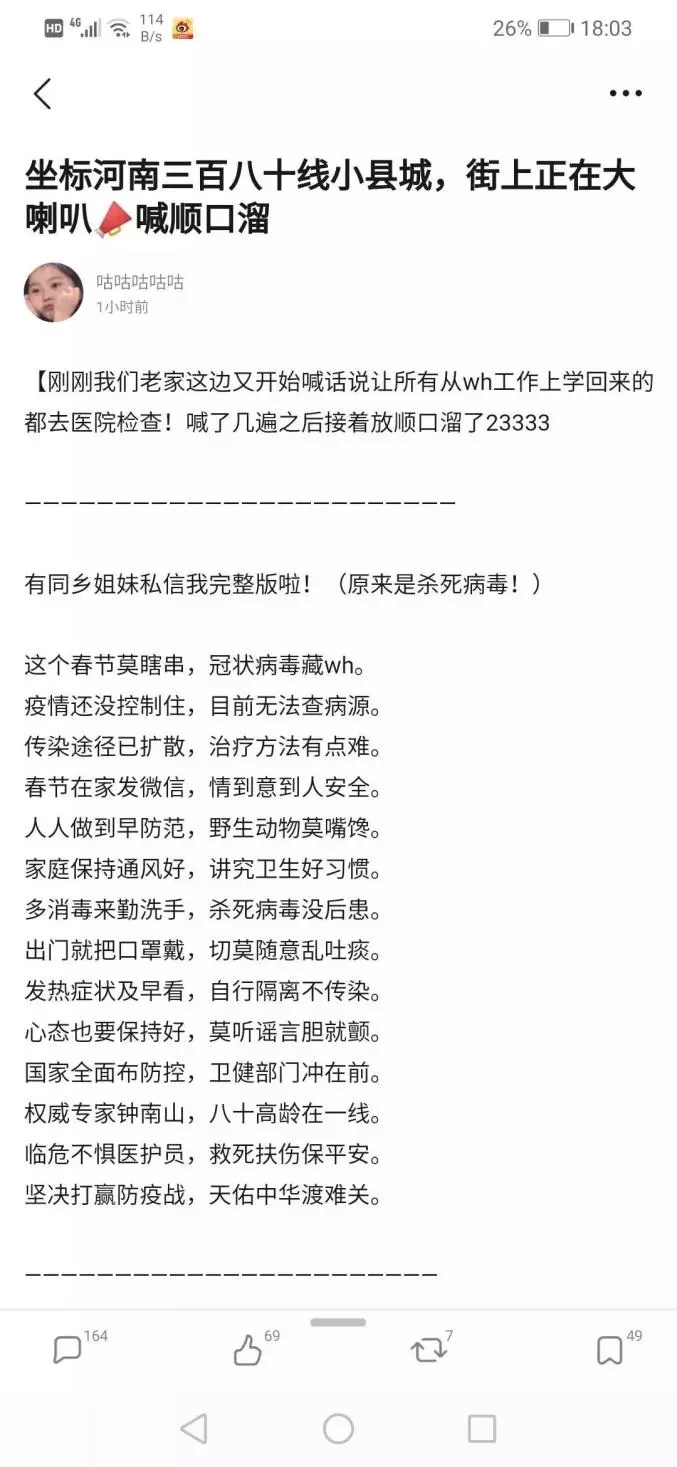

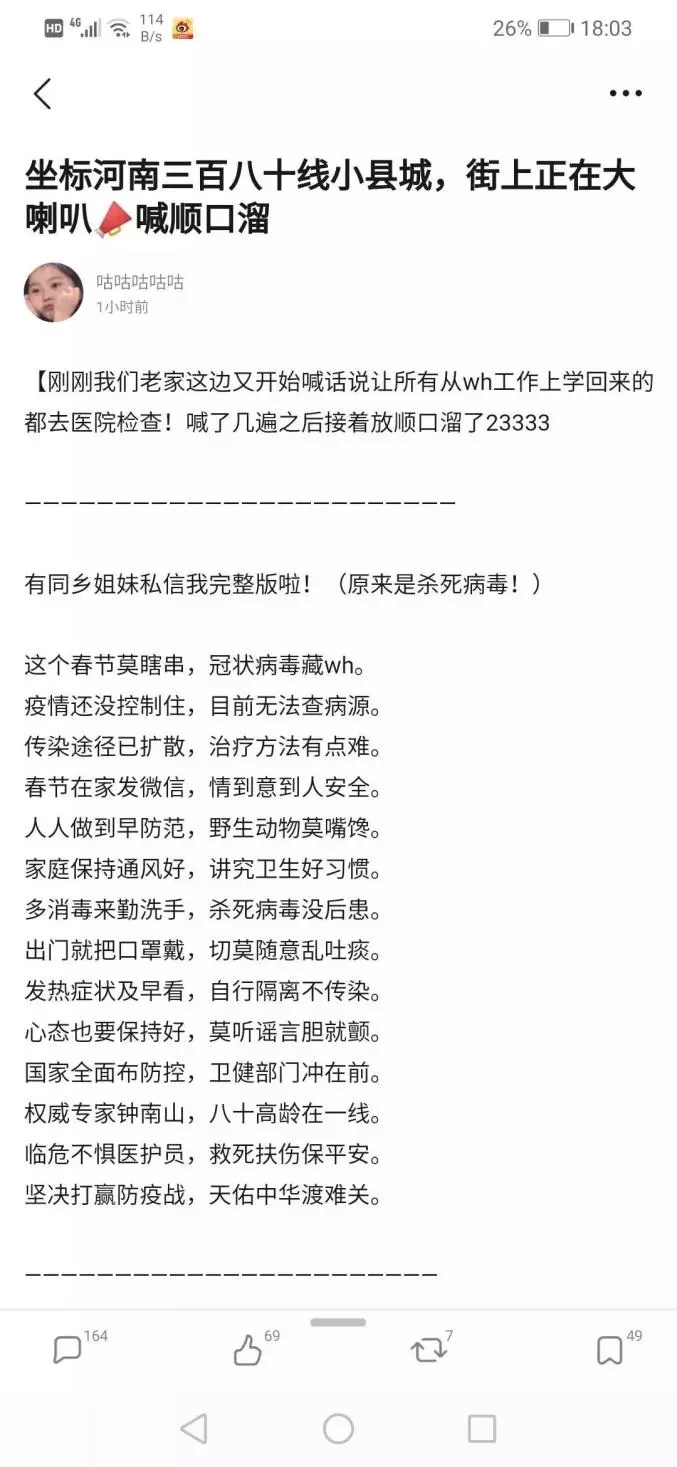

- “大喇叭喊话”:村干部用方言广播,严厉警告村民不得外出,如“出门打断腿,还嘴打掉牙”等,虽引发争议,但效果显著。

这一阶段,河南省的防控措施简单直接,依赖基层动员,但也因“过度防控”受到批评。

中期动态调整(2021-2022年)

随着疫情反复,河南省逐步转向更科学的精准防控:

- 健康码分级管理:依托“豫事办”平台,实现红黄绿码动态调整。

- 重点区域封控:如郑州、洛阳等城市在出现病例时,采取“局部封控+全员核酸”策略,而非全省“一刀切”。

后期优化调整(2023年至今)

在“新十条”发布后,河南省逐步放宽管控,但仍保留重点场所(如医院、学校)的防控措施,体现了“保健康、防重症”的新思路。

社会影响:基层治理的挑战与韧性

基层执行力与民众配合

河南省的防疫成效很大程度上依赖于强大的基层动员能力,如:

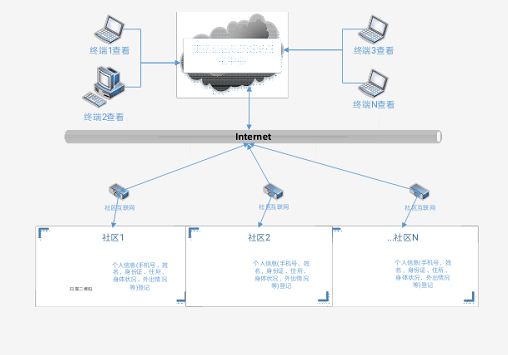

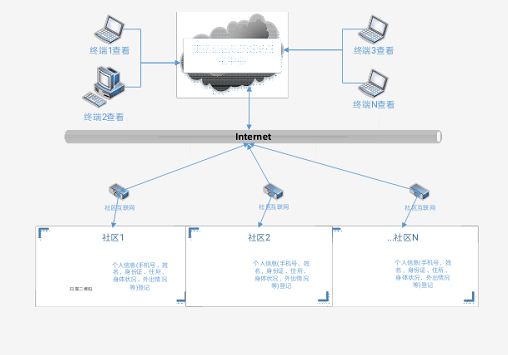

- 社区网格化管理:郑州等地推行“楼长制”,确保信息快速传达。

- 志愿者体系:在多次疫情中,大学生、退休干部等群体积极参与防疫志愿工作。

过度依赖行政手段也导致部分矛盾,如:

- “层层加码”问题:个别地区为规避责任,擅自升级管控,影响民众生活。

- 民生保障不足:2022年郑州富士康员工徒步返乡事件,暴露了疫情下务工人员的困境。

公众心理变化

从最初的恐慌到后来的疲劳,河南民众对防疫政策的态度逐渐分化:

- 支持者:认为严格防控保障了生命安全,尤其是农村地区医疗资源薄弱,需严防死守。

- 批评者:部分中小企业主、务工人员因封控导致收入锐减,呼吁更灵活的政策。

科技赋能:数字化防疫的河南实践

河南省在疫情防控中积极运用科技手段,如:

- “豫事办”健康码:整合核酸检测、疫苗接种等信息,提高通行效率。

- 大数据流调:郑州在2021年“7·30疫情”中,通过手机信号定位快速锁定密接者。

- 智能门磁+电子围栏:对居家隔离人员实行远程监控,减少人力成本。

但技术应用也存在短板:

- 老年人数字鸿沟:部分农村老人不会使用智能手机,依赖纸质通行证。

- 数据安全争议:曾有民众担心个人信息被滥用。

经济平衡:防疫与发展的两难抉择

河南省作为农业大省和制造业基地,防疫政策对经济影响显著:

农业保供

- 2022年夏收期间,河南推出“农机手闭环管理”,确保小麦收割不受疫情影响。

- 但部分地区因封控导致蔬菜滞销,如汝州等地菜农被迫毁菜,引发舆论关注。

工业与外贸

- 郑州富士康作为全球最大iPhone生产基地,其防疫政策直接影响苹果供应链,2022年疫情导致产能下滑,促使政府调整策略,推出“点对点”接送员工措施。

- 跨境电商(如郑州航空港区)通过“闭环泡泡”模式,维持外贸运转。

服务业受损

- 餐饮、旅游等行业受冲击严重,2022年洛阳牡丹文化节因疫情取消,损失数亿元。

- 政府通过消费券、减税等措施纾困,但效果有限。

未来展望:如何构建更可持续的防疫体系?

-

从“防控为主”转向“健康管理”

- 加强疫苗接种,尤其是农村地区的老人接种率。

- 提升基层医疗能力,避免挤兑。

-

优化应急响应机制

- 建立更灵活的封控标准,避免“一刀切”。

- 完善物资保供体系,防止“买菜难”重现。

-

科技与人文并重

- 推广智能防疫工具,同时保障弱势群体权益。

- 加强公众沟通,减少信息不对称带来的恐慌。

河南省的疫情管理是中国防疫政策的一个缩影,既有“硬核”执行力,也有转型期的阵痛,如何在科学防控、民生保障和经济发展之间找到平衡,将是河南乃至全国面临的长远课题。

(全文共计约2100字)

暂时没有评论,来抢沙发吧~