《当隔离成为常态:澳门与北京之间的不只是14天距离》

2023年的某个清晨,澳门大三巴牌坊前不再有往日的喧嚣,而1800公里外的北京天安门广场同样人影稀疏,两座城市,一个是中国南端的特别行政区,一个是北方的政治中心,却在疫情时代被同一个问题连接:"澳门北京隔离吗?"这个看似简单的防疫政策咨询,背后折射出的却是更深层次的文化认同、政治隐喻与城市心理的复杂交织。

隔离政策变迁:从物理阻隔到心理距离

2020年初,当新冠病毒开始在全球蔓延时,澳门作为国际旅游城市率先拉响警报,1月22日确诊首例病例后,澳门迅速关闭娱乐场所,实施严格的入境管控,北京作为首都也采取了极为谨慎的防御姿态,两座城市之间的往来开始需要14天甚至更长的隔离期,这在当时被视为必要的防疫手段。

随着时间推移,澳门以其高效的防疫体系创造了连续多月零本土病例的奇迹,而北京则经历了新发地市场、海淀区等多轮疫情反复,两地的防疫政策开始出现微妙差异:澳门对内地低风险地区逐渐放宽限制,而北京则始终保持较高警戒级别,截至2022年6月,从澳门进入北京仍需"7天集中隔离+3天居家监测",反向则根据风险评估动态调整。

这种政策差异逐渐在两地居民心理上投下阴影,澳门居民北上时感受到的不仅是防疫程序的繁琐,更有一种被"区别对待"的微妙情绪;而北京市民看待澳门来客时,除了防疫考量外,也不自觉地加上了"境外"的标签——尽管澳门回归已逾二十年,物理隔离终将解除,但心理距离的消除需要更长时间。

双城镜像:疫情下的城市性格对比

疫情如同一面镜子,照出了澳门与北京这两座城市截然不同的性格底色。

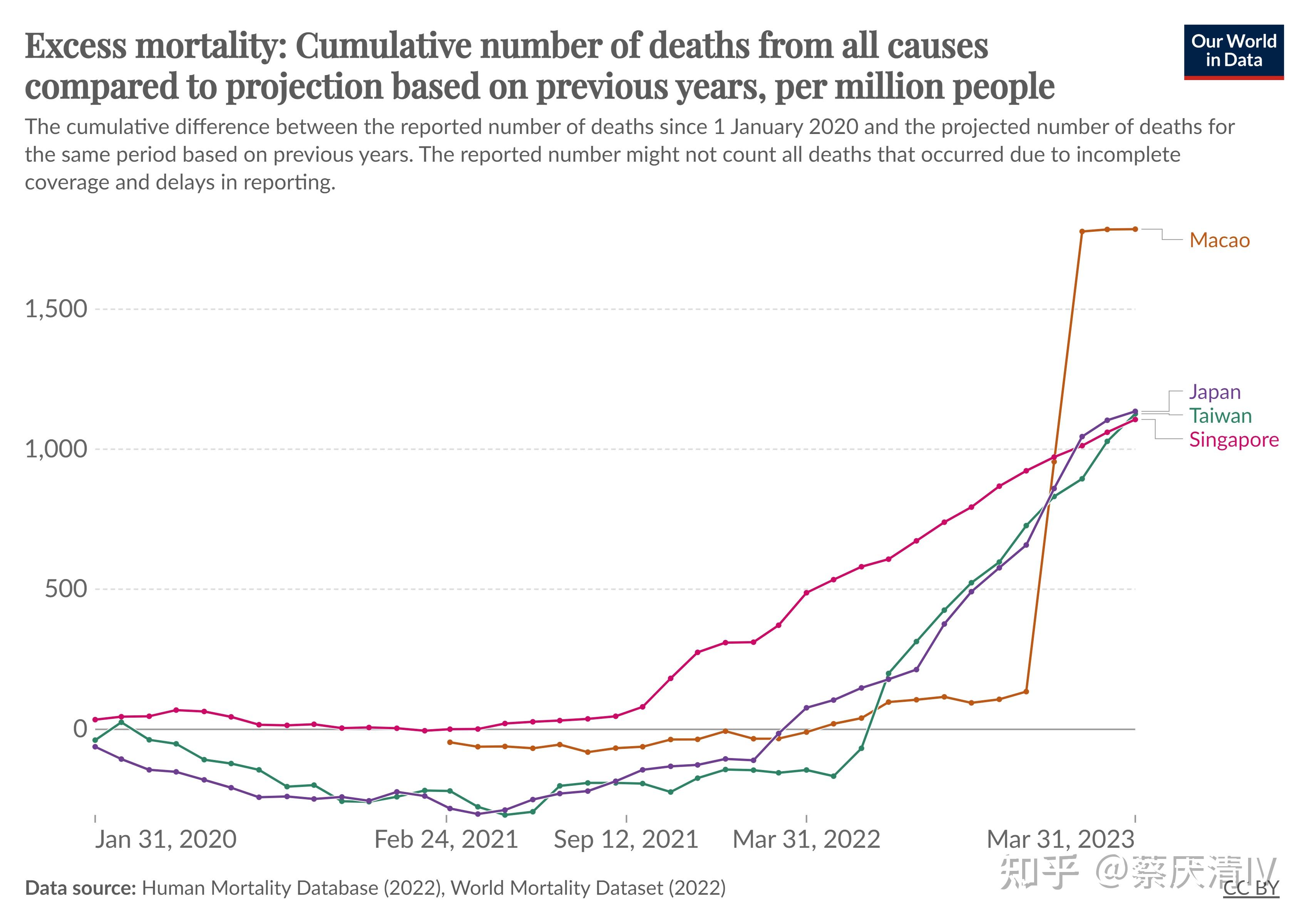

澳门,这座32.9平方公里的微型都市,在危机面前展现了惊人的韧性,作为全球人口密度最高的地区之一,澳门理论上应是病毒传播的温床,但事实恰恰相反,澳门政府高效的执行力与市民的高度配合创造了防疫奇迹,街头随处可见的消毒设备、精准到楼栋的封锁措施、全民自觉的口罩佩戴,无不体现着这座城市的集体主义精神与危机应对能力,澳门人用行动证明,面积小不代表力量弱。

相比之下,北京展现的是另一种抗疫图景,作为超大型城市,北京的防疫更像一场精密的系统工程,健康宝的层层关卡、核酸点的星罗棋布、流调团队的日夜追踪,展现的是体制的强大动员能力,但另一方面,人口基数带来的管理难度、政治中心特有的谨慎态度,也使北京的防疫政策往往显得更为刚性,当澳门已经开始讨论与内地通关时,北京仍在坚持"动态清零"的严格标准。

这种差异在两地文化交流中产生了有趣碰撞,澳门艺术家创作的防疫主题作品往往充满人文关怀,而北京的防疫宣传则更强调纪律与服从,两座城市如同中国的一体两面:一个是中西文化交融的试验田,一个是传统价值的坚守者,疫情放大了这种差异,也让人们思考:同属一个国家,为何会有如此不同的防疫哲学?

隔离背后的身份认同困境

"澳门北京隔离吗"这个问题之所以引发广泛关注,因为它触及了一个敏感话题:澳门在国人心中究竟处于什么位置?

从法理上说,澳门自1999年回归后就是中国不可分割的一部分,但在许多内地居民的认知中,澳门仍带有"境外"色彩,这种认知偏差在疫情期间被放大——尽管澳门疫情控制优于大多数内地城市,但来自澳门的旅客仍常被视作"高风险群体"。

澳门青年联合会2022年的一项调查显示,73%的澳门受访者认为内地对澳门存在"认知偏差",62%的人表示在北上时感受到"区别对待",一位在北京高校就读的澳门学生描述了他的经历:"每次返校都要比内地同学多隔离一周,宿舍阿姨总会特别提醒'境外回来的同学'要遵守规定,虽然知道是防疫需要,但心里总不是滋味。"

这种微妙的身份焦虑不仅存在于澳门人中,在北京工作的澳门律师李先生谈到:"客户看到我的澳门身份证时,常常会问'你们那边现在安全吗',仿佛澳门是另一个疫情重灾区,澳门的防疫表现堪称模范。"

更值得深思的是媒体表述的差异,内地媒体报道澳门疫情时习惯使用"澳门特别行政区"的全称,而报道内地城市则直接使用城市名,这种无意识的语言选择,无形中强化了"我们"与"他们"的区隔,当物理隔离解除后,这种心理上的"特别"标签可能更难消除。

后疫情时代的双城关系重构

随着全球进入疫情新阶段,澳门与北京之间的隔离政策终将放宽,但两座城市如何从"非常态"回归"新常态",仍面临多重挑战。

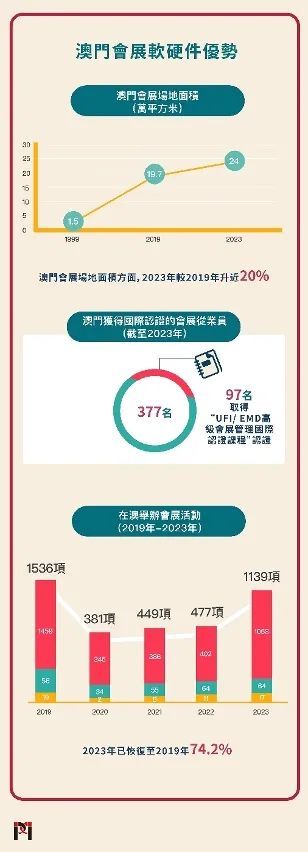

如何重建人员往来信心,澳门经济高度依赖旅游业,内地游客占比超过70%,长时间的隔离政策已经重创澳门经济,2022年第一季度GDP同比下降8.9%,而北京作为政治文化中心,也需要恢复与国际(包括澳门)的正常交流,两地需要建立基于科学而非恐惧的风险评估机制,避免防疫政策被非理性恐慌绑架。

文化认知的更新,疫情强化了某些刻板印象,如将澳门简单等同于"赌城",忽视其多元文化底蕴;或将北京视为"官僚城市",无视其创新活力,两地需要更多元化的交流渠道,让市民通过艺术、教育、商业等领域的互动,重建全面而立体的城市认知。

身份认同的再平衡,澳门年轻一代对国家认同感持续增强,但同时希望自己的城市特色得到尊重,北京作为首都,如何在坚持原则的同时展现包容,将影响两地关系的长远发展,或许未来某天,"澳门北京隔离吗"将不再是一个防疫问题,而成为历史教材中反映特殊时期的记忆符号。

超越隔离:寻找双城记的新叙事

站在后疫情时代的门槛回望,"澳门北京隔离吗"这个问题的意义已经超越了防疫政策本身,它让我们看到,即使在高度全球化的今天,疾病仍能轻易筑起人与人之间的高墙;但它也提醒我们,真正需要治愈的不仅是身体上的疾病,还有心灵上的隔阂。

澳门与北京,一个是面朝大海的莲花宝地,一个是背靠燕山的千年古都,两座城市的对话,本质上是中华文化多元一体的生动体现,当隔离成为历史,两座城市或许会发现,它们之间的距离从来不是地理上的1800公里,也不是防疫政策上的14天,而是相互理解的深度与广度。

疫情终将过去,但留给我们的思考不会消失:在一个充满不确定性的世界里,如何既保持必要的警惕,又不失去连接彼此的勇气?如何在守护健康的同时,不让恐惧割裂我们的共同体意识?澳门与北京的双城记,或许正书写着这个时代的答案。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~