2022年,中国各地的疫情防控政策经历了多次调整,从“动态清零”到“新十条”的优化,再到逐步放开后的社会适应,在这场全国性的防疫大考中,河南省因其庞大的人口基数、复杂的地理环境以及深厚的历史文化背景,展现出了独特的防疫逻辑,河南的防疫政策不仅仅是一套行政指令的堆砌,更是一场传统治理智慧与现代公共卫生体系的碰撞与融合。

本文将从河南省防疫政策的特点、实施过程中的争议、社会影响以及未来展望四个维度展开分析,试图揭示河南防疫背后的深层逻辑。

河南省是中国人口第一大省,户籍人口超过1亿,农村人口占比高,流动人口规模庞大,面对疫情,河南的防疫政策展现出极强的行政执行力,无论是2020年初武汉疫情暴发时的“硬核封村”,还是2022年郑州富士康疫情中的“点对点闭环管理”,河南的基层治理模式都体现了“快、准、狠”的特点。

2022年10月,郑州富士康因疫情导致大量工人徒步返乡,河南多地迅速启动“返乡人员闭环转运”机制,通过乡镇干部、村干部逐户排查,确保返乡人员隔离管控到位,这种高效的基层动员能力,使得河南在疫情高峰期仍能保持相对稳定的社会秩序。

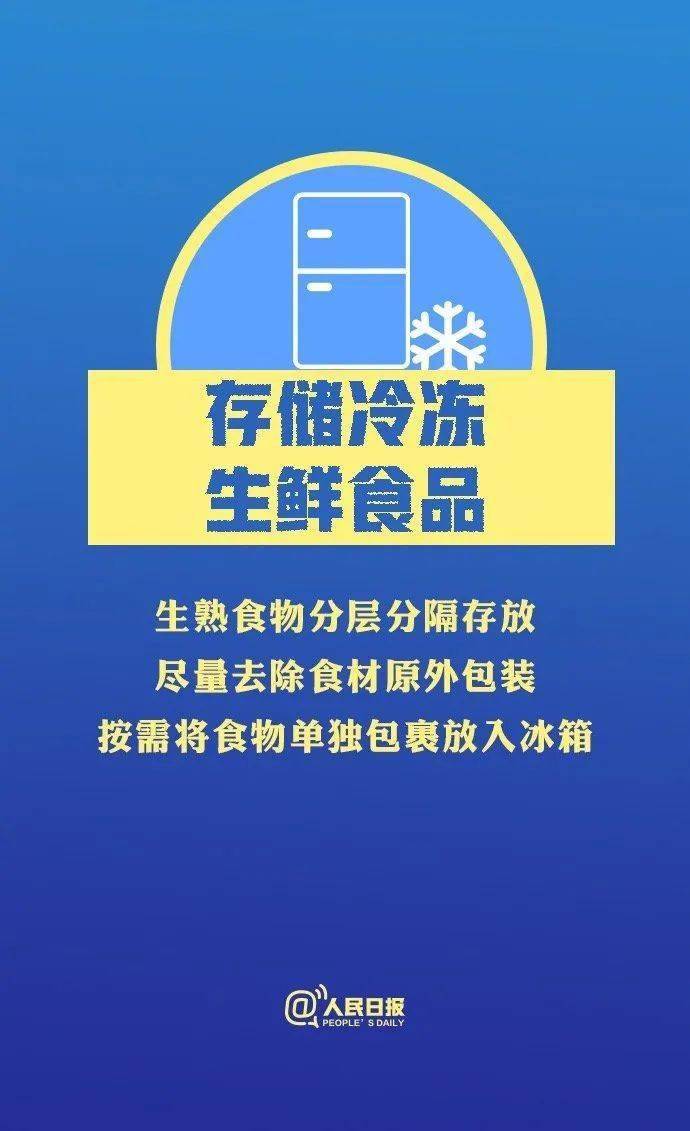

河南作为农业大省,农村防疫面临更大的挑战,在缺乏城市级别的医疗资源的情况下,河南多地采用了“土洋结合”的防疫策略:

这些措施看似“土”,但恰恰体现了河南在资源有限情况下的灵活应对。

相较于沿海经济发达地区,河南的防疫政策调整往往更为谨慎,在2022年12月“新十条”发布后,北京、上海等地迅速调整防控措施,而河南多地仍维持较严格的核酸查验和场所码管理,直到社会面感染高峰过去后才逐步放松。

这种“稳中求进”的策略,一方面减少了医疗挤兑风险,另一方面也引发了部分民众对政策滞后性的质疑。

2022年10月,郑州富士康因疫情导致大量工人徒步返乡,这一事件暴露了河南在“防疫”与“保经济”之间的艰难平衡,富士康作为河南外贸和就业的重要支柱,其生产停滞直接影响全省经济数据,严格的封控又可能引发工人不满和社会稳定问题。

这一事件促使河南在后续政策中更加注重“精准防控”,例如优化闭环管理、加强企业防疫指导等,试图在保障生产的同时降低疫情传播风险。

在防疫政策执行过程中,河南部分地区也曾出现“过度防疫”现象,某些县市在低风险时期仍要求返乡人员“集中隔离7天”,甚至出现“锁门封户”等极端措施,引发舆论争议。

这种现象的背后,既有基层干部“怕担责”的心理,也有政策传达不够清晰的问题,随着国家层面不断强调“科学精准防控”,河南多地也在逐步纠正此类做法。

在2022年底的感染高峰中,河南农村地区的医疗资源不足问题尤为突出,许多乡镇卫生院缺乏退烧药、氧气设备,甚至出现“一药难求”的情况,尽管河南在疫情前已加强基层医疗建设,但面对大规模感染潮,仍然显得力不从心。

这一挑战促使河南在2023年进一步推动县域医共体建设,提升农村地区的医疗应急能力。

在疫情初期,河南民众对防疫政策普遍高度配合,甚至自发组织“硬核封路”,但随着时间推移,尤其是经历多次封控后,部分民众开始对过度防疫产生疲劳感。

2022年底的政策调整后,河南社会逐渐从“恐惧病毒”转向“理性应对”,更多人开始关注如何提升自身免疫力,而非依赖行政管控。

疫情期间,河南的健康码、场所码、核酸系统等数字化工具得到广泛应用,郑州推出的“郑好办”APP整合了多项便民服务,成为智慧城市建设的典型案例。

数字化也带来了“数字鸿沟”问题——许多老年人因不会使用智能手机而在出行、就医时遇到困难,河南需要在推进数字治理的同时,保留传统服务渠道。

河南的防疫政策是中国防疫治理的一个缩影——既有高效执行的优点,也有过度防控的教训,在这场无声的博弈中,河南展现出的传统治理智慧与现代管理思维的结合,或许能为未来的公共卫生政策提供有价值的参考。

(全文约1800字)

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~