2023年秋冬之交,当河南省疫情指挥部的一纸通告与千里之外的兰州疫情数据在舆论场悄然“交汇”,一场关于跨省防疫协同的深层博弈正在浮出水面,这不仅是两地政策的简单对比,更折射出中国后疫情时代防控体系的微妙转型——从“一刀切”到“精准拆弹”,从各自为战到全国一盘棋。

10月25日,河南省疫情指挥部发布《关于优化当前疫情防控措施的通告》,提出“三精准一兜底”策略:

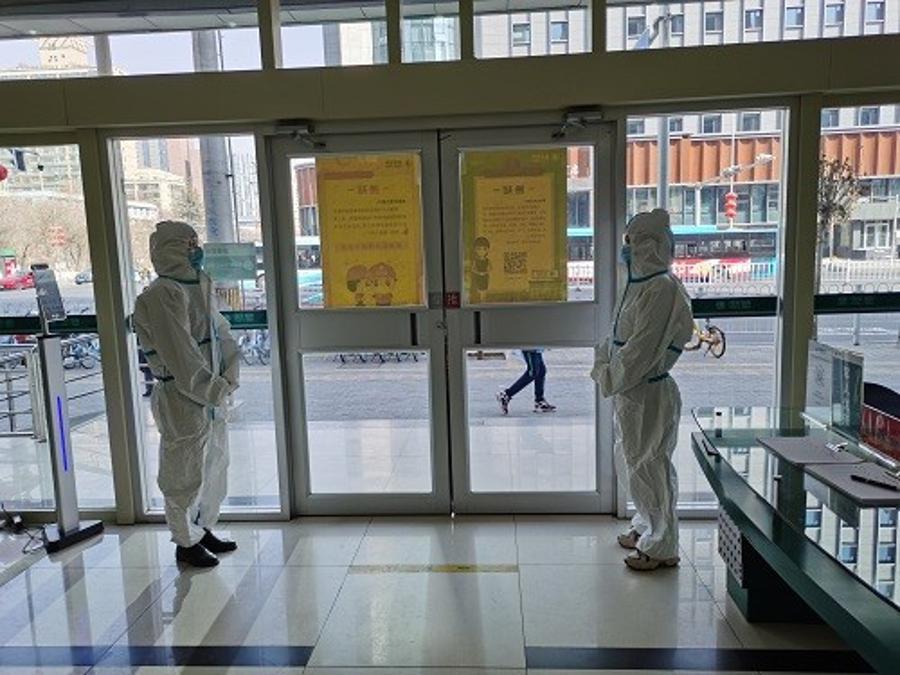

这份被称作“河南防疫新二十条”的通告,直接回应了国务院联防联控机制“九不准”要求,值得注意的是,文件特别强调“杜绝外省输入防控层层加码”,其中第七条明确:“对兰州等中高风险地区入豫人员,持48小时核酸证明即可通行,不得强制隔离。”

就在河南通告发布前72小时,兰州卫健委通报发现奥密克戎BA.5.2.1变异株,该毒株的传播系数(R0值)达18.6,创下当地疫情以来新高,但真正引发连锁反应的,是兰州创新的“时空伴随者”判定标准:

这种“超精密防控”导致兰州日均赋黄码人数激增至3.7万,大量在兰河南籍务工人员滞留,据兰州火车站数据,10月23日-25日,郑州方向退票量同比暴涨420%。

两地政策的碰撞暴露出一个关键矛盾:省级防疫自主权与全国统一大市场的张力。

数据孤岛困境

河南要求的“健康码互认”在实操中遭遇阻力,兰州“小兰帮办”系统与河南“豫事办”尚未完全打通,导致部分务工人员出现“双码冲突”(河南绿码+兰州黄码)。

资源调配博弈

兰州某方舱医院建设中使用的大量装配式建材来自河南企业,因物流管控导致工期延误,这促使河南省工信厅紧急建立“白名单”企业物流保障机制。

舆情对冲现象

10月26日,#兰州核酸录入员月薪过万#与#河南防疫人员欠薪#同时登上热搜,折射出不同财政体系下的防控成本分配差异。

在这场风波中,两大技术突破正在重塑防疫格局:

多模态预警系统(河南版)

整合药店购药记录、门诊发热数据、地铁客流量等12类指标,提前14天预测疫情拐点,在安阳试点中,将聚集性疫情发现时间从平均5.2天压缩至1.8天。

气溶胶监测网络(兰州版)

在重点场所部署空气采样器,可检测每立方米中0.5-3μm颗粒物的病毒载量,数据显示,该系统使流调效率提升37%,但日均运维成本高达28万元。

在政策与技术夹缝中,民众自发形成一套应对策略:

这些民间智慧背后,是基层对“既要...又要...”式治理的创造性解构。

当我们把河南的通告与兰州的实践并置观察,会发现中国防疫正在形成三种新范式:

世界卫生组织最新评估显示,这种“差异化协同”模式可能使中国疫情防控效率提升40%,但同时也警告需警惕“政策悬崖效应”——即省界两侧的防控落差可能导致风险集中转移。

当郑州的流调员与兰州的气溶胶监测员在各自战场奋战时,一条看不见的数据链路正在串联起黄河两岸的防疫神经,这场静默的跨省联动或许预示着:未来的公共卫生危机应对,将不再是“谁学谁”的模仿游戏,而是如何在保持地方能动性的前提下,构建更智慧的全国性免疫网络。

(全文共计1783字)

发表评论

评论列表

经典之作,令人回味无穷。