自2019年底新冠疫情暴发以来,全球经历了前所未有的公共卫生危机,疫情的持续蔓延不仅对人们的健康构成威胁,也对全球经济、社会秩序和生活方式产生了深远影响,随着疫苗接种的推进和病毒变异的不断出现,人们不禁要问:疫情究竟何时才能结束?本文将通过专家解读,分析疫情的未来趋势,并探讨应对策略。

在讨论疫情何时结束之前,首先需要明确“疫情结束”的定义,从流行病学的角度来看,疫情的结束并不意味着病毒的完全消失,而是指病毒的传播得到有效控制,不再对公共卫生系统和社会经济造成重大威胁,疫情结束的标志可能包括以下几个方面:

1、群体免疫的实现:通过自然感染或疫苗接种,人群中形成足够的免疫屏障,使病毒难以大规模传播。

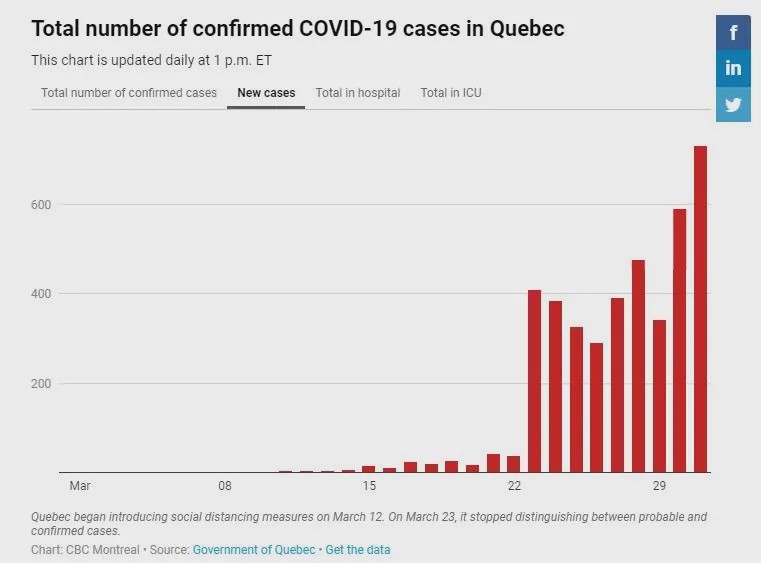

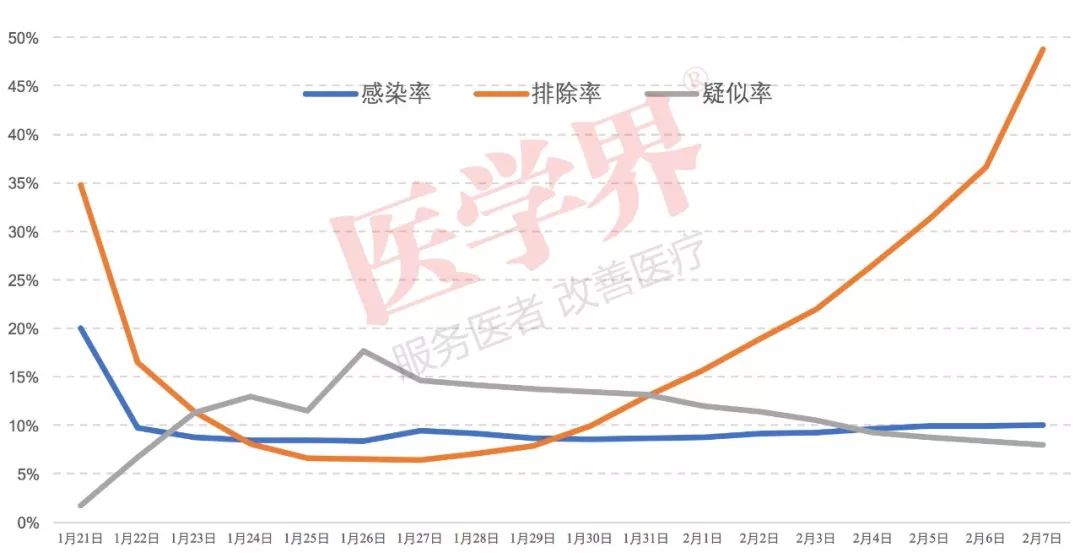

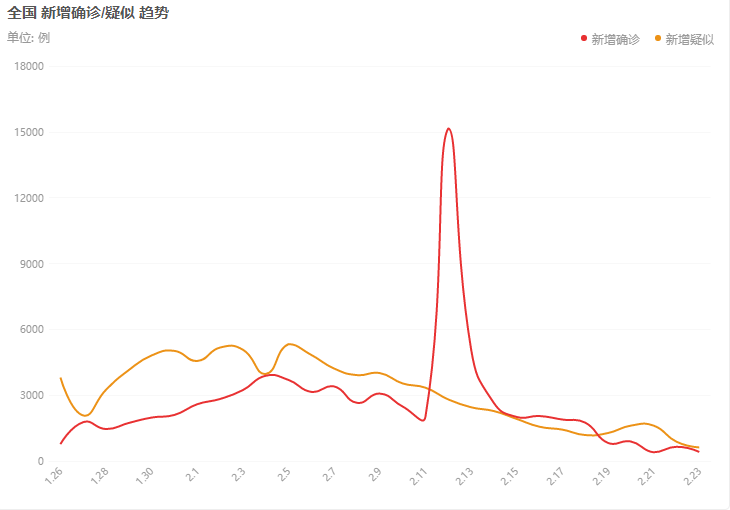

2、病毒传播率的显著下降:病毒的传播速度降至可控水平,不再引发大规模的疫情暴发。

3、医疗资源的充足:医疗系统能够应对疫情带来的压力,不再出现医疗资源挤兑的情况。

4、社会生活的恢复:人们能够恢复正常的生产生活秩序,不再需要大规模的防控措施。

疫情的结束并非一蹴而就,而是受到多种因素的共同影响,以下是专家认为影响疫情结束的关键因素:

1、病毒的变异:新冠病毒的变异是影响疫情走向的重要因素,病毒的变异可能导致其传播力、致病性和免疫逃逸能力的改变,奥密克戎变异株的出现使得病毒的传播速度显著加快,但致病性相对较低,未来是否会出现更具威胁性的变异株,仍是未知数。

2、疫苗接种的覆盖率:疫苗接种是控制疫情的重要手段,高疫苗接种率可以有效降低重症率和死亡率,减缓病毒的传播速度,全球疫苗接种的不均衡性,尤其是发展中国家和贫困地区的接种率较低,可能延缓全球疫情的结束。

3、公共卫生措施的落实:包括戴口罩、保持社交距离、加强检测和隔离等公共卫生措施,在控制疫情传播中发挥了重要作用,这些措施的实施力度和公众的配合程度,将直接影响疫情的走向。

4、医疗系统的应对能力:医疗系统的承载能力是应对疫情的关键,如果医疗系统能够有效应对疫情带来的压力,减少重症和死亡病例,疫情的威胁将大大降低。

5、国际合作与协调:疫情是全球性问题,需要各国共同努力,国际间的疫苗分配、信息共享和技术合作,将对全球疫情的结束产生重要影响。

关于疫情何时结束,专家们的看法并不一致,以下是几种主要的观点:

1、乐观预测:部分专家认为,随着疫苗接种的普及和病毒的逐渐弱化,疫情可能在2023年底或2024年初得到有效控制,美国传染病专家安东尼·福奇曾表示,如果全球疫苗接种率达到70%以上,疫情有望在2023年结束。

2、谨慎预测:另一些专家则持更为谨慎的态度,他们认为,由于病毒的变异和全球疫苗接种的不均衡性,疫情可能会持续更长时间,世界卫生组织(WHO)曾多次警告,疫情可能会演变为“地方性流行病”,即病毒长期存在,但传播率和致病性较低。

3、悲观预测:也有专家认为,如果病毒出现更具威胁性的变异株,或者全球疫苗接种进展缓慢,疫情可能会持续数年甚至更长时间,这种情况下,人类可能需要学会与病毒长期共存。

无论疫情何时结束,人类都需要做好长期应对的准备,以下是专家建议的应对策略:

1、加强疫苗接种:提高全球疫苗接种率,尤其是发展中国家和贫困地区的接种率,是控制疫情的关键,各国应加强疫苗研发和生产,确保疫苗的公平分配。

2、持续监测病毒变异:加强对病毒变异的监测和研究,及时调整疫苗和防控策略,以应对可能出现的新的变异株。

3、完善公共卫生体系:各国应加强公共卫生体系的建设,提高应对突发公共卫生事件的能力,包括加强医疗资源的储备、提高检测和追踪能力、完善应急预案等。

4、推动国际合作:疫情是全球性问题,需要各国共同努力,国际社会应加强合作,共享疫情信息和防控经验,共同应对疫情挑战。

5、提高公众健康意识:公众的健康意识和行为习惯对疫情的防控至关重要,各国应加强健康教育,提高公众的防疫意识和能力。

疫情的结束并非一蹴而就,而是需要全球共同努力的过程,尽管未来仍存在不确定性,但通过加强疫苗接种、持续监测病毒变异、完善公共卫生体系和推动国际合作,人类有望最终战胜疫情,恢复正常的生产生活秩序,在这个过程中,每个人都需要保持警惕,积极配合防控措施,共同迎接疫情结束的那一天。

疫情的结束不仅取决于科学技术的进步,更取决于全球社会的共同努力,只有团结一致,才能早日迎来疫情的终结。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~