是“清零”还是“共存”?一场被低估的韧性之战**

2022年,杭州的疫情发展轨迹似乎与其他城市不同——既没有像上海那样经历大规模爆发,也没有像某些小城市那样迅速“清零”,相反,杭州的疫情控制呈现出一种微妙的平衡:官方数据乐观,但民间感受复杂,杭州的疫情真的控制住了吗?这个问题背后,不仅涉及防疫政策的有效性,更折射出城市治理、经济压力和社会心理的多重博弈。

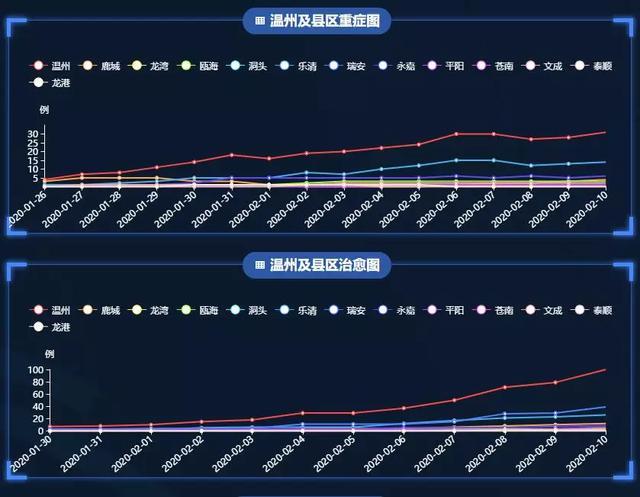

根据杭州市卫健委的数据,2022年3月以来,杭州经历了几波小规模疫情,但单日新增确诊病例从未突破百例。

从数据上看,杭州的疫情确实“控制住了”,但这是否意味着风险完全消除?

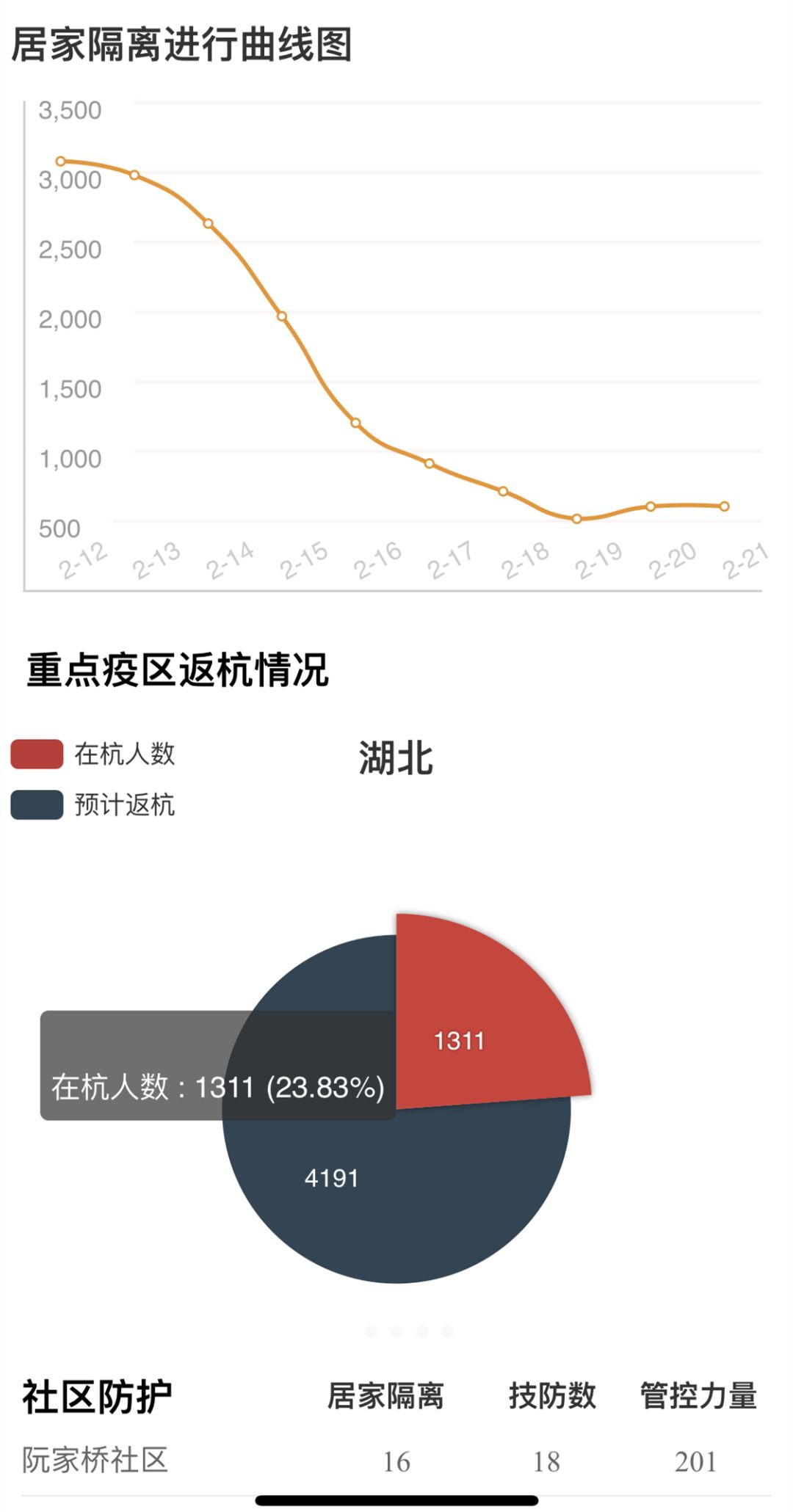

杭州的防疫策略可以概括为:

这种模式在控制疫情扩散上效果显著,但也带来了一些争议,

尽管官方数据乐观,但许多杭州市民的感受却并非如此:

一位西湖区餐饮店主表示:“官方说控制住了,但我们生意少了三成,这算控制住了吗?”

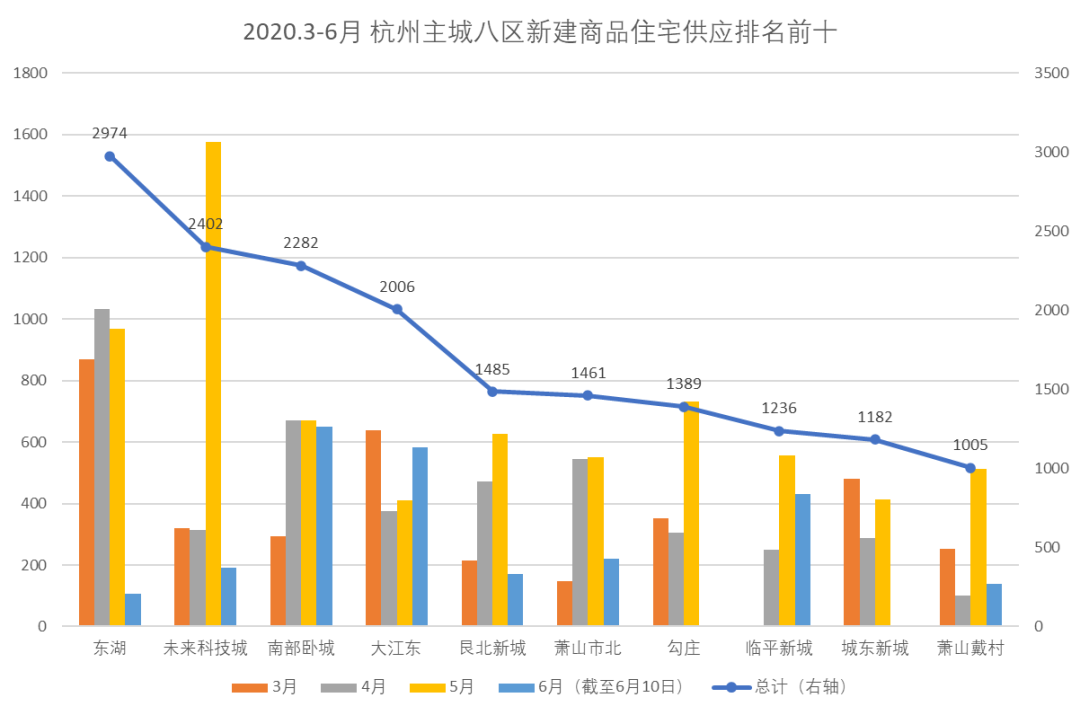

杭州作为数字经济重镇,2022年GDP仍保持增长,但细分领域受损明显:

这表明,疫情“控制住了”不等于经济“恢复如初”。

随着奥密克戎新变种的出现,杭州的防控体系面临新考验:

如果病毒进一步变异,杭州的“精准防控”是否还能奏效?

2022年12月,全国多地优化防疫政策,杭州是否跟进?可能的路径包括:

但这一过程需平衡“防疫”与“经济”,稍有不慎可能引发反弹。

杭州的疫情确实在官方层面“控制住了”,但这种控制是相对的、动态的,它依赖于高效的行政体系、数字化的防控手段和市民的配合,但也面临病毒变异、经济压力和社会心理的多重挑战。

真正的“控制”不仅是病例数字的下降,更是社会信心的恢复、经济的稳定和医疗资源的充足,从这个角度看,杭州的抗疫之战仍在继续,而它的经验也将为其他城市提供重要参考。

最终答案:杭州的疫情目前处于可控状态,但远未到可以松懈的时刻。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~