2022年12月的一个清晨,北京朝阳区某疫苗接种点外排起了蜿蜒的长队,队伍中,一位身着羽绒服的老人格外引人注目——他手中的疫苗接种凭证上,赫然盖着"海口市疾控中心"的红色印章,这个看似平常的场景,背后却是一场横跨大半个中国的健康接力:北京研发的疫苗,如何在3000公里外的海口实现精准接种?这不仅是两个城市的防疫故事,更折射出中国公共卫生体系的深层变革。

北京:疫苗研发的"中国速度"

北京生物制品研究所的实验室里,科研人员正在争分夺秒地进行疫苗株筛选,2020年初疫情暴发后,这里成为全国疫苗研发的"神经中枢",国药集团中国生物北京所研发的新冠灭活疫苗,从启动研发到获批上市仅用了335天,创造了令世界瞩目的"中国速度",据统计,截至2022年底,北京企业生产的新冠疫苗已在全球120多个国家和地区使用,接种量超过30亿剂次。

但鲜为人知的是,这些疫苗从实验室到接种点的旅程充满科技智慧,在北京经济技术开发区,智能物流系统24小时运转:冷链运输车配备温控黑匣子,5G实时监控平台确保每支疫苗都在2-8℃的安全区间,这种"疫苗快递"网络已覆盖全国,最远可将疫苗在48小时内送达西藏阿里等边远地区。

海口:预约系统的"智慧升级"

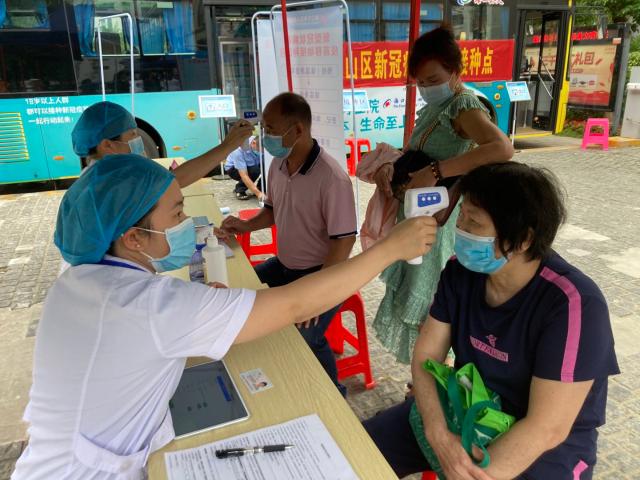

当北京的疫苗跨越琼州海峡,海口的数字化接种网络早已严阵以待,2021年上线的"海口健康宝"小程序,集成了预约、查询、电子凭证等全流程功能,市民通过手机就能查看附近接种点的疫苗库存,像选电影院座位一样选择接种时段,数据显示,该系统上线后,接种点平均等待时间从3小时缩短至20分钟。

三亚的旅游从业者王女士对此深有体会:"以前带团时最怕临时安排接种,现在通过'海南健康岛'公众号,游客用身份证号就能预约跨城接种。"这种便利源于海南省独创的"疫苗地图"系统,全省326个接种点的实时数据在政务云平台汇总,实现了从"人找苗"到"苗等人"的转变。

3000公里的健康接力

这条跨越南北的防疫链条上,每个环节都闪耀着创新光芒,在北京,科研人员开发出"一苗一码"追溯系统;在海南,工程师们搭建起5G远程接种指导平台,2022年博鳌亚洲论坛期间,一套特殊的"应急接种机制"悄然运行:当检测到参会人员抗体水平下降时,系统会自动推送加强针预约提醒,并协调最近的接种资源。

更令人惊叹的是疫苗调配的"智能大脑",基于北斗导航的物流系统能预测台风对运输路线的影响,AI算法则根据各地疫情动态调整配送优先级,去年8月海南疫情期间,这套系统曾在6小时内完成10万剂疫苗的跨省调度,确保高风险区"疫苗不断供"。

公共卫生体系的未来启示

这场健康接力赛的背后,是中国公共卫生体系的深刻变革,从北京的研发中心到海口的社区接种点,数字化正在重塑防疫网络的每个节点,国家卫健委数据显示,全国已有89%的县区实现疫苗电子追溯,预约接种平台覆盖7.8亿人口。

但挑战依然存在,在调研中发现,部分老年人仍面临"数字鸿沟",某些偏远地区的冷链"最后一公里"还需完善,对此,北京某三甲医院感染科主任建议:"未来应建立'线上+线下'双轨服务,在保留传统预约渠道的同时,开发更简易的智能终端。"

站在后疫情时代回望,从北京实验室的显微镜到海口市民的手机屏幕,这条3000公里的防疫链条不仅传递着疫苗,更承载着中国公共卫生现代化的创新实践,当下一场疫情来临时,这种跨越地域、整合资源的防疫模式,或将成为守护健康的新范式,正如一位常年往返京琼两地的商务人士所言:"以前觉得北京和海口很远,现在打开手机预约疫苗时,感觉它们就在同一个健康网络里。"

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~