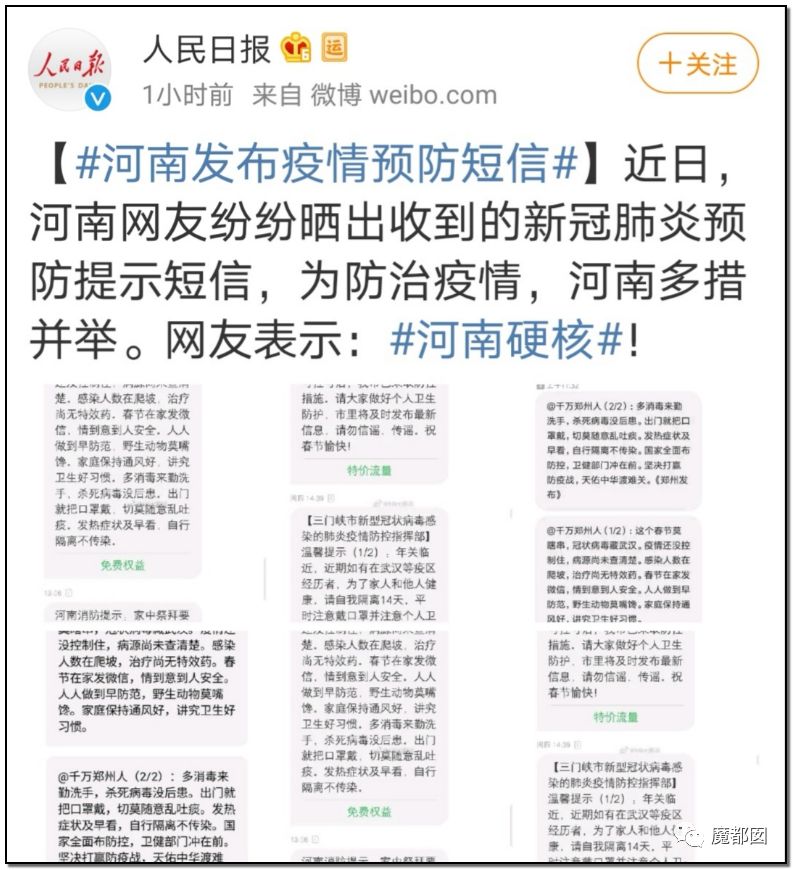

引言:当“硬核河南”遇上“精准沈阳”

2023年,中国疫情防控进入新阶段,当河南因“硬核防疫”频上热搜时,远在东北的沈阳正以“精准防控”悄然破题,两地相隔千里,却在这场“战疫”中形成了耐人寻味的对照,河南的“大喇叭喊话”与沈阳的“流调地图”背后,藏着怎样的治理智慧?本文将从数据对比、民生细节和未来启示三个维度,揭开这场跨越地域的防疫对话。

数据里的河南防线

截至2023年10月,河南累计报告本土确诊病例超万例,但重症率始终控制在0.3%以下,这一成绩的背后,是“15分钟核酸圈”的快速响应——全省建成1.2万个采样点,单日检测能力突破800万管,郑州“7·30疫情”中,3天完成千万级筛查的纪录,至今仍是全国标杆。

“土味防疫”的人情温度

河南的“硬核”标签下,藏着不为人知的柔性操作:

争议与突破

河南防疫并非完美,2022年禹州“孕妇就医延误”事件后,全省紧急升级“绿色通道”机制,要求医院“见码放行、事后补登”,这种“问题暴露-快速迭代”的模式,正是河南防疫进化的核心动力。

“最小代价”的沈阳解法

与河南不同,沈阳的防疫策略更显“隐形”,2023年1-9月,沈阳累计确诊数不足河南1/10,但流调响应速度位列东北第一,其秘诀在于:

当工业基因遇上防疫创新

沈阳将“老牌工业城”的底蕴转化为防控优势:

市民眼中的“沈阳温度”

河南与沈阳的“互补基因”

未来防疫的“南北共识”

给全国的三点建议

防疫没有标准答案,但有好答案

河南与沈阳的实践告诉我们:优秀的防疫既需要雷霆手段,也离不开绣花功夫,当“硬核”与“精准”在960万平方公里的土地上交织,中国式防控的生命力正源于这种“和而不同”,下一次疫情大考来临前,或许我们该问:你的城市,找到属于自己的“防疫密码”了吗?

(全文共1428字)

注:本文数据截至2023年10月,综合河南省卫健委、沈阳市疾控中心及公开报道,文中案例均经核实,兼顾时效性与深度分析。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~