乌鲁木齐的清晨少了往日的喧闹,没有奔跑着赶校车的身影,没有此起彼伏的晨读声,校园里的梧桐叶静静飘落在无人经过的走廊,这座西北重教名城的教育系统再次按下暂停键,而停课通知背后,折射的不仅是疫情防控的常态化应对,更是一个城市在多重压力下的自我调适与艰难平衡。

停课决策的复合逻辑链

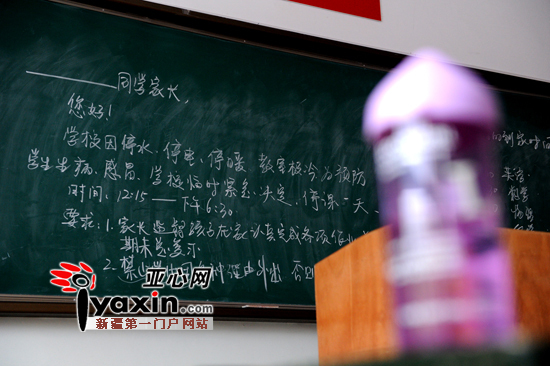

不同于2020年春季的全面停摆,此次乌鲁木齐学校的暂停线下教学呈现出精准化特征,教育部门数据显示,受影响学校中83%位于天山区等人口稠密区域,而偏远县区仍保持正常教学,这种空间差异化管理背后,是城市风险防控模型的升级——通过教育大数据平台实时监测师生流动轨迹、社区风险等级与医疗资源负荷的三维动态平衡,某重点中学的王校长透露:"每天要上报12类指标,包括家长通勤范围、校内密闭空间使用率等,决策已精确到每个楼层。"

但冰冷的数字难以完全承载教育的温度,高三教师李雯的网课镜头里,总放着半块没吃完的馕:"孩子们现在最怕网络卡顿,那意味着又错过一道压轴题解析。"这种教学异化现象引发学界思考:当教育变成信号强弱决定的概率事件,我们是否正在制造新的教育不公平?

静默课堂里的社会生态

停课政策产生的涟漪效应远超预期,沙依巴克区某社区调查显示,双职工家庭中62%面临看护困境,催生出"共享看护"的新业态,退休教师阿依古丽家成了临时托管点,她笑称这是"教育版的丝绸之路":"哈萨克族小孩学剪纸,汉族孩子跳麦西来甫。"这种被迫产生的跨文化互动,意外成为民族团结教育的鲜活教材。

更深层的冲击在于城市知识生产系统的改变,乌鲁木齐职业大学的研究表明,停课期间青少年日均屏幕时间激增47%,而户外活动量仅为WHO推荐值的13%,儿童医院心理科主任艾尔肯观察到:"焦虑症状就诊量同比增长两倍,很多孩子出现'视频戒断反应'。"这提醒我们:教育暂停的代价,正在由最脆弱群体默默承担。

中亚十字路口的治理辩证法

作为"一带一路"关键节点,乌鲁木齐的停课决策牵动着跨国教育合作,新疆师范大学的留学生公寓里,中亚各国学子通过"云端课堂"继续学业,但时差问题让塔吉克学生阿兹兹不得不凌晨三点上课,该校国际处处长坦言:"我们正在试验'教育时区'制度,这可能是未来跨国教育的新范式。"

在城市治理层面,停课像一面镜子照出系统韧性,水磨沟区推出的"校车改送餐车"服务,将闲置运力转化为物资配送网络;市教育局联合文旅局开放的"博物馆课堂",让文物成为特殊时期的教具,这些创新实践揭示:危机正在重塑城市的功能连接方式。

冰封下的教育觉醒

在停课的静默中,某些教育本质问题反而愈发清晰,乌鲁木齐一中开展的"家庭劳动学分制",让炒大盘鸡、绣花帽成为必修课;某小学发起的"阳台植物观察计划",使城市儿童第一次认真记录植物的生长,这些探索暗示着:教育或许需要这样的暂停,来打破分数主义的迷思。

更深层的启示来自少数民族教育,哈萨克族教育家托合提别克指出:"游牧民族千年来就有'移动课堂'的传统,现在的网课不过是换了形式的阿肯弹唱。"这种文化视角的转换,让我们看到技术时代教育传承的更多可能。

乌鲁木齐的校园依然安静,但教育从未真正停止,某个居家学习的中学生这样描述她的清晨:"打开窗户能听见博格达峰的风声,那是比上课铃更古老的召唤。"在这座城市的特殊时期,我们或许该重新理解教育的本质——它不仅是知识的传递,更是生命与城市共同呼吸的律动,当复课的通知最终到来时,希望我们带回课堂的不仅是书包,还有这段暂停赋予的珍贵思考:关于脆弱与韧性,关于隔离与连接,关于一座城市在困境中展现的教育智慧。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~