《长春按下暂停键的72天里,昆明为何能提前迎来春天?——一场关于城市治理的温度较量》

2022年的春天,中国城市谱写了一曲冰与火之歌,当长春因疫情陷入前所未有的"冰封"状态时,千里之外的昆明却以惊人的韧性提前迎来"解封"的暖阳,这两座城市截然不同的防疫轨迹,恰似一面多棱镜,折射出中国抗疫斗争中城市治理的复杂光谱,长春72天的封城记忆与昆明27天的动态清零,不仅是时间长短的差异,更是两种城市性格、两套应急体系的生动对话。

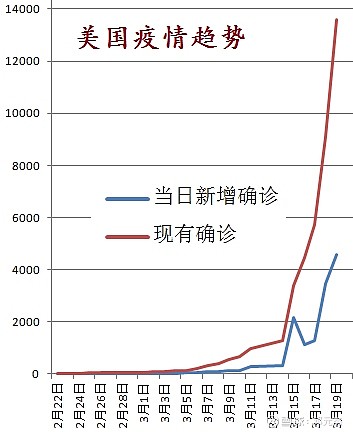

长春:冰雪中的漫长坚守 2022年3月11日,长春市按下暂停键,这座素有"北国春城"之称的城市,遭遇了奥密克戎变异株的猛烈冲击,单日新增确诊病例很快突破四位数,医疗资源几近挤兑,在国务院联防联控机制指导下,长春实施了新中国成立以来最严格的封控措施。

封城期间的城市景象令人动容,零下十几度的严寒中,防疫人员穿着防护服在雪地里搬运物资;社区工作者每天工作18小时以上,用冻僵的手指录入居民信息;方舱医院建设者们在冰天雪地里24小时轮班作业,这些画面构成了长春抗疫的集体记忆。

但漫长的封控也暴露了应急体系的短板,初期物资配送不畅导致部分居民面临生活困难;特殊群体就医通道不够畅通;基层防控力量出现疲态,这些问题随着时间推移逐步改善,却给城市治理者上了深刻的一课——极端状态下的人性化考量,往往比硬核防控更考验治理智慧。

昆明:高原上的精准破局 当长春仍在与疫情苦战时,4月7日,昆明宣布社会面动态清零,这座拥有800万人口的旅游城市,仅用27天就控制住了疫情传播,值得玩味的是,昆明并未采取全域静态管理,而是创造了"精准封控+快速流调"的混合模式。

昆明的成功密码藏在细节里,疫情初期就建立的"四早"机制(早发现、早报告、早隔离、早治疗)发挥了关键作用,全市设置1200个核酸采样点,确保90%居民能在步行15分钟内完成检测,更值得称道的是"菜篮子"保障体系,通过大数据调度,实现了封控区物资30分钟送达的"春城速度"。

但昆明模式并非完美,后期出现的"层层加码"现象,部分低风险小区过度管控等问题,同样引发舆论争议,这些插曲恰恰证明,在防疫这场大考中,没有标准答案,只有持续改进。

双城对比背后的治理哲学 两座城市的防疫差异,本质是治理逻辑的差异,长春的"雷霆手段"体现了东北老工业基地的集体主义传统,而昆明的"绣花功夫"则彰显了西南边陲的灵活特质,这种差异恰如费孝通先生所言"各美其美"的文明观照。

数据揭示更深层规律:长春封控期间每万人配备防疫人员23人,昆明为41人;长春平均核酸结果等待时间14小时,昆明仅6小时;长春物资配送投诉率初期达5.7%,昆明控制在1.2%以下,这些数字背后,是资源配置效率的差距,更是应急体系成熟度的分野。

疫情留给未来的城市启示 当我们将目光投向后疫情时代,双城故事的价值愈发清晰,长春的教训警示我们:超大城市需要建立"平急结合"的物资保障体系,要预留10%-15%的医疗弹性资源,要培育专业化的社区应急队伍,而昆明的经验则证明:科技赋能(如"滇运码"溯源系统)能极大提升防控精度,社会组织参与可以缓解行政压力,"柔性管控"比刚性封锁更具可持续性。

更具启发的是,两座城市都在演进,长春在后续疫情防控中创新"长行码"系统,实现人员精准管理;昆明推出"温暖春城"计划,建立特殊群体关爱台账,这种相互借鉴的态势,正是中国城市治理现代化的生动注脚。

站在2023年的门槛回望,长春72天的坚守与昆明27天的破局,已不再是简单的成败对比,它们共同构成了中国抗疫的完整叙事——既有壮士断腕的决绝,也有四两拨千斤的智慧,正如作家茨威格在《人类群星闪耀时》中所说:"历史真正动人的时刻,不在于宏大的胜利,而在于人类面对困境时的精神光芒。"

这两座城市的防疫史诗提醒我们:未来的城市竞争,不仅是GDP的较量,更是危机应对能力的比拼;不仅是高楼大厦的竞赛,更是治理温度的传递,当长春的冰雪消融,当昆明的樱花再开,它们留下的,是两套可供整个中国城市化进程参考的珍贵范本。

在这个充满不确定性的时代,或许正如长春人在冰天雪地里写的标语:"没有一个冬天不可逾越";也如昆明解封时市民的感慨:"春天从不会迟到",两座城市,两种境遇,却诠释着同样的东方智慧——在最黑暗的时刻守望光明,用最大的确定性应对不确定性,这,才是疫情留给我们最宝贵的城市记忆。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~