导语:当"精准防控"成为城市治理的关键词,上海最新出台的沈阳来沪人员管理规定,展现了一座超大城市如何在防疫与人情味之间寻找平衡点,这不仅是防疫政策的调整,更是城市治理现代化的一次生动实践。

政策解读:最新规定的核心要点

根据上海市疫情防控工作领导小组办公室发布的最新通告,自2022年11月15日起,对沈阳市来沪人员实施分级分类管理措施,与前期政策相比,此次调整体现了"精准识别、差异管理"的鲜明特点。

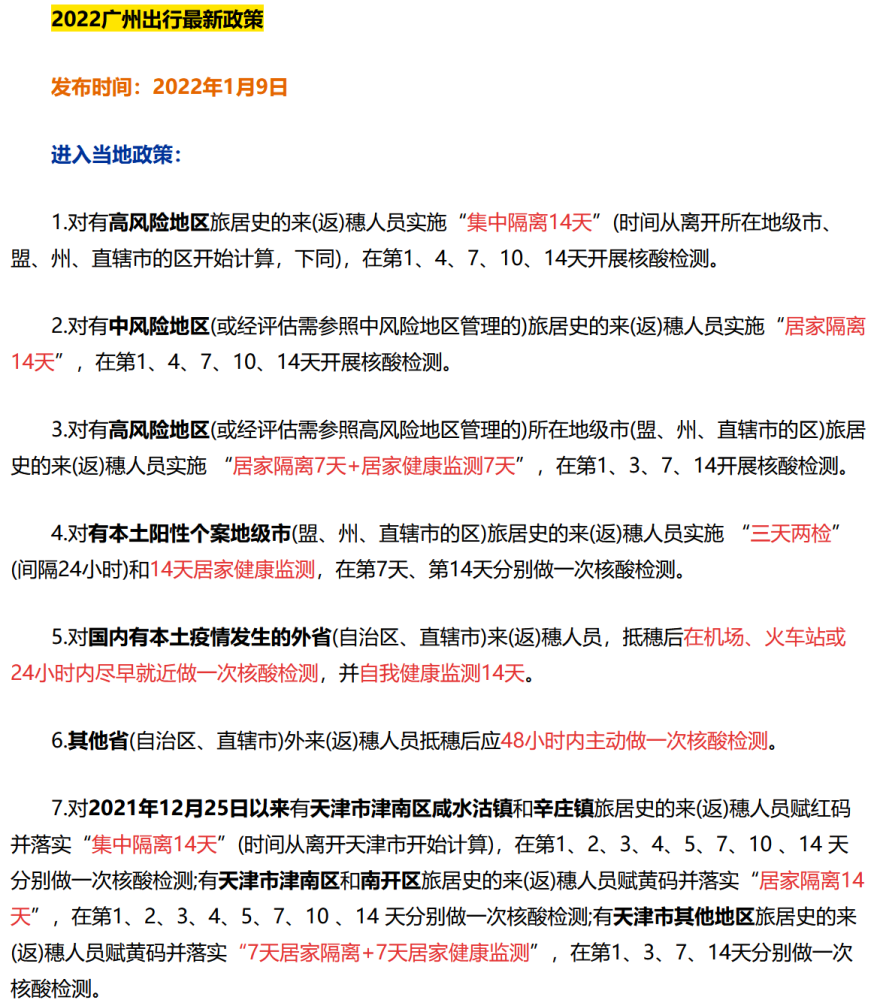

具体规定包括:对7天内有沈阳市高风险区旅居史的来沪人员,实施"7天集中隔离医学观察";对中风险区旅居史人员,实行"7天居家隔离医学观察";对低风险区人员则要求抵沪后3天内完成2次核酸检测,期间避免前往人员密集场所,值得注意的是,政策特别明确了对特殊人群(如老人、孕妇、重病患者)的人性化安排,允许在符合条件情况下实施居家健康监测。

政策背后的治理逻辑

这一政策的出台并非孤立决策,而是上海城市治理体系的一次精准施策,从数据来看,截至11月初,上海已累计处理跨省市协查信息超过120万条,建立起了较为完善的区域联防联控机制,此次针对沈阳的差异化政策,正是基于对当地疫情形势的动态评估。

与国内其他城市相比,上海的做法有三个显著特点:一是建立了"风险地区-风险等级-管理措施"的三维对应体系;二是开发了"随申办"APP的智能识别功能,实现政策查询、健康申报、核酸检测预约的一站式服务;三是保留了适当的人为判断空间,避免"一刀切"带来的社会成本。

政策实施中的现实挑战

尽管政策设计周密,但在执行层面仍面临诸多考验,笔者走访虹桥火车站发现,部分沈阳来沪人员对"三天两检"的具体要求理解存在偏差,有人误以为两次检测需间隔72小时(实际应为24小时),社区层面也反映,居家隔离人员的日常保障需要投入大量人力,个别老旧小区因硬件条件限制,管理难度较大。

更值得关注的是经济层面的影响,从事商贸工作的沈阳籍王先生表示:"每次政策变化都要重新调整行程,间接增加了约15%的运营成本。"这种隐性的社会成本提示我们,防疫政策需要兼顾安全与发展的双重目标。

他山之石:国内外城市的管理智慧

横向比较可见,深圳实行的"电子哨兵"系统通过AI识别自动推送防疫要求,杭州开发的"健康码"自动关联核酸检测数据,都为上海提供了有益参考,国际方面,新加坡的"疫苗接种差异化措施"和东京的"疫情分级响应机制",同样展现了精准治理的可能性。

上海的特殊性在于其作为国际化大都市的人口流动规模,数据显示,上海日均跨省流动人口约85万人次,是深圳的1.5倍、杭州的3倍,这种超大规模流动性,要求政策必须兼具刚性与弹性。

以人为本的政策优化建议

基于实地调研,笔者认为政策优化可从三方面着手:一是建立"政策计算器"功能,让来沪人员输入行程信息后自动生成个性化防疫指南;二是在机场、火车站设置"防疫政策咨询专员",提供面对面的解释服务;三是推行"蓝色通行证"制度,对持续遵守防疫规定的商务人士给予便利安排。

更重要的是建立政策影响的动态评估机制,建议由第三方机构每月发布《防疫政策社会影响评估报告》,量化分析政策调整对经济、社会、民生的多维影响,为后续决策提供依据。

:上海对沈阳来沪人员的最新规定,折射出超大城市治理正在从"简单管控"向"精密智控"转型,在防疫这场大考中,真正的优秀答卷不仅要控制住疫情,更要守护好城市的温度与活力,当每一个防疫政策都能体现对人的尊重、对规律的敬畏,我们距离"治理现代化"的目标就更近了一步。

(全文共计1087字)

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~