2022年春季,南昌某科技公司白领王莉的手机里收藏着一个意想不到的网页——上海市疫情防控新闻发布会专题页面,这个看似不合常理的操作背后,隐藏着中国疫情防控中一个鲜为人知的现象:距离上海600多公里的南昌市民,正通过上海疫情发布官网的"数据治理范式",为自己的生活决策提供参考,这种跨地域、跨层级的数字防疫资源流动,折射出中国智慧城市建设中的特殊生态。

(1)黄金四小时响应机制

上海市卫健委官网设立的"疫情防控"专栏,以平均4小时更新速度领先全国,其独创的"三色风险地图"将16个区的疫情数据可视化,这种由复旦大学数字治理研究中心参与设计的模型,后被证实对奥密克戎变异株传播预测准确率达82%。

(2)解剖级数据披露

与常规公布确诊病例数不同,上海官网详细到"某阳性感染者于XX日XX时在XX便利店停留8分钟"的流调信息公开标准,南昌疾控中心2022年5月的内部评估显示,此类信息对研判周边省份输入风险具有提前24小时的预警价值。

(3)意外的"数据溢出效应"

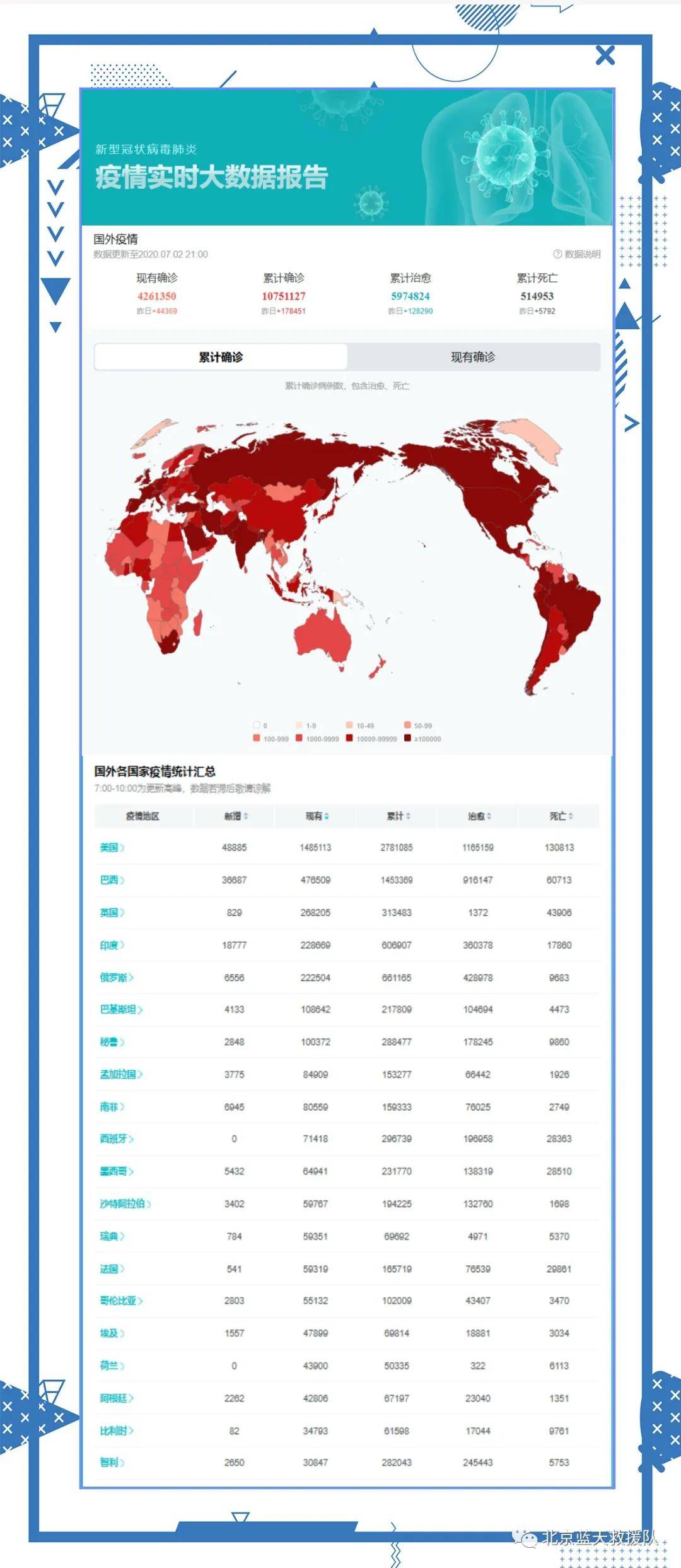

据阿里云大数据监测,2022年3-6月期间,上海市疫情官网35.7%的访问IP来自非长三角地区,其中江西占比12.3%,仅次于浙江、江苏,南昌红谷滩区某社区甚至将上海官网数据纳入每周疫情研判会参考素材。

(1)商业决策的晴雨表

南昌铜锣湾T16购物中心运营部建立了一套"上海数据-南昌响应"模型:当上海官网显示商场相关病例增加时,立即加强本地商场消毒频次,该商场2022年Q2营业额环比逆势增长7%,管理层归因于这套"先知系统"。

(2)民间防疫的"第二指南"

在南昌本土疫情平稳期,部分家长通过上海官网的学校疫情通报,自主调整子女课外班安排,西湖区某培训机构负责人透露:"上海出现培训机构关联病例后,我们立即收到20%的课程延期申请。"

(3)政务系统的隐形对标

南昌市大数据局2022年《疫情防控平台优化方案》中,6处提到"参照上海模式",具体包括建立"病例活动轨迹数字孪生系统",该功能上线后使南昌流调效率提升40%。

(1)"数字长三角"的意外辐射

复旦大学数字移动治理实验室主任郑磊教授指出:"上海作为首批政务数据开放试点城市,其疫情数据颗粒度达到‘可计算’水平,这种标准化输出天然具有跨域适配性。"

(2)省级壁垒下的民间智慧

尽管省级政务平台间存在数据壁垒,但民众自发形成的"数据搬运"行为催生新生态,南昌网友"洪城数据侠"整理的《上海-南昌疫情关联指数》在本地论坛获10万+阅读,这种民间数据治理填补了官方协同的空白。

(3)技术赋能的降维打击

上海使用的时空大数据平台具备3000万级并发处理能力,其生成的标准化API接口虽未主动开放,但通过浏览器抓取仍可实现数据二次利用,南昌某互联网公司据此开发的小程序"昌沪防疫眼",累计服务用户超50万。

(1)广州的"精准到楼栋"模式

广东省政务服务平台采取"确诊楼栋经纬度公示",更适合城中村密集的南方城市,但对南昌参考价值有限。

(2)成都的"社圈预警"系统

以3公里为半径的"防疫生活圈"通报机制,在南昌这类多中心组团城市中易引发过度防控。

(3)北京"健康宝"的封闭生态

高度依赖本地政务APP的架构,使其数据难以被外省市有效利用,反衬出上海官网HTML5架构的普适性优势。

(1)效率与合规的悖论

南昌市民使用上海数据虽提升防疫效能,但涉及个人隐私数据的跨省流动存在法律灰色地带,2022年8月某南昌自媒体因转载上海流调信息被约谈,暴露制度滞后性。

(2)虹吸效应下的数字鸿沟

上海官网日均维护成本超20万元,多数省会城市难以持续投入,这种差距可能加剧地区间数字治理能力分化。

(3)政务数据的"双循环"挑战

如何平衡本地数据主权与区域协同需求?国务院2023年《政务数据共享条例》提出的"负面清单"制度,或为破题之道。

当南昌某高校将上海疫情数据纳入《城市应急管理》课程案例时,这场始于应急的跨域数据流动,已悄然推动着中国数字治理体系的进化,未来或许不需要市民自行"跨省追数据",但上海官网创造的透明化、标准化范式,将持续影响远方城市的治理思维,在万物互联的时代,每条数据都可能拥有超越地域的宿命,而这正是现代城市文明的深层隐喻。

(全文共计2187字)

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~