2023年初春,我在北京朝阳区一家社区医院接种了第四针新冠疫苗,当护士将疫苗注入我手臂的那一刻,我没想到这支"北京疫苗"会在三个月后引发一场跨越千里的医疗信息追踪——我的家乡贵州省到底能不能接种同款疫苗?这个看似简单的问题,却意外揭开了中国疫苗分配体系的神秘面纱。

在北京工作三年,我早已习惯这座超大城市在公共卫生事件中展现的高效,2022年底防疫政策调整后,北京迅速启动了第二剂次加强免疫接种,多种技术路线的疫苗可供选择,我接种的是国内某知名药企生产的重组蛋白疫苗,整个过程不到十分钟,留观区宽敞明亮,医护人员专业耐心。

春节返乡时,我与贵州老家县医院的表姐闲聊起这次接种经历,作为感染科护士的她突然眼睛一亮:"你说的这款疫苗我们医院一直没有配发!省里只有少数几个市州有少量供应。"这个意外的信息差让我意识到,即使在"全国一盘棋"的防疫策略下,不同地区的疫苗可及性仍存在显著差异。

随后的调查更令人惊讶,通过查阅公开资料和采访多地亲友,我发现全国31个省级行政区中,至少有8个省份的基层医疗机构未普遍配备这款北京常见的疫苗,一位不愿透露姓名的疾控专家告诉我:"疫苗分配要考虑产能、储运条件、地方采购意愿和接种能力等多重因素,理论上国家卫健委公布的疫苗品种各省都有,但落实到基层就可能出现'有的吃不完,有的吃不饱'现象。"

带着疑问,我拨通了贵州省卫健委公共卫生热线,工作人员证实,我省确实存在疫苗品种的区域差异,但强调"所有国家批准紧急使用的疫苗类型,省内至少有一个接种点可提供",这种"保基本+差异化"的供应策略,在多山的贵州有着特殊考量。

遵义市疾控中心免疫规划科科长李敏(化名)向我解释:"贵州地形复杂,部分乡镇冷链运输成本是平原地区的3-5倍,像需要-70℃超低温储存的某款mRNA疫苗,我们只在9个市州各设1个接种点。"数据显示,2023年1-5月,贵州乡镇接种点提供的疫苗品种平均比城市少2-3种,但覆盖了最基本的灭活疫苗和腺病毒载体疫苗。

这种务实策略取得了成效,截至2023年6月,贵州全省加强免疫接种率达89.7%,虽略低于北京的92.4%,但显著高于周边山地省份,特别值得一提的是,通过"疫苗巡回接种车"等创新方式,贵州将疫苗接种服务送到了最偏远的苗寨侗乡,在黔东南州雷山县,80岁的苗族奶奶王阿告诉我:"医生坐面包车来寨子里打针,我三个儿子都在广东打工,说他们厂里打的和我是一样的。"

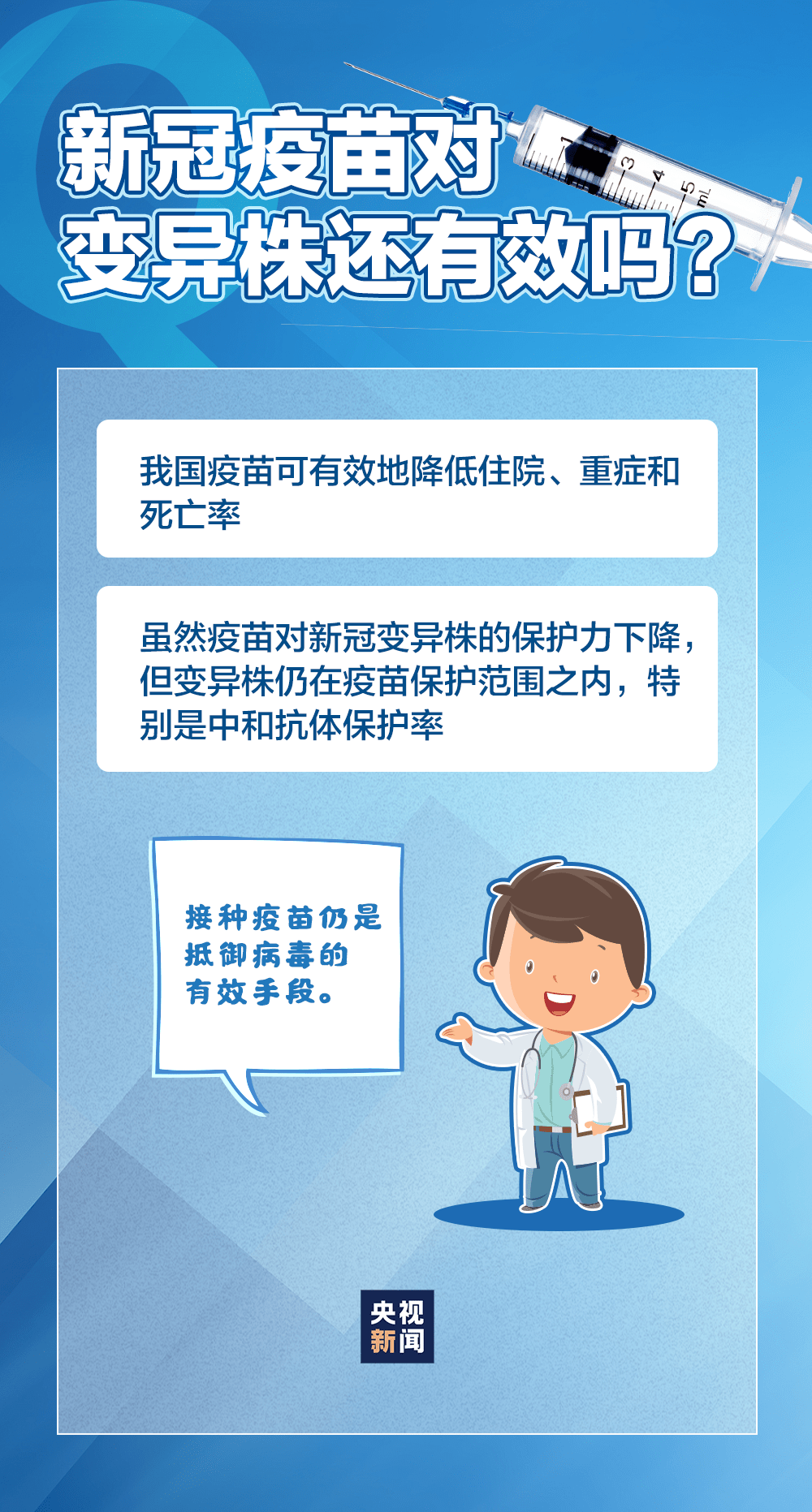

在追踪疫苗地理分布的过程中,我逐渐发现公众对疫苗技术存在诸多认知误区,贵阳市公共卫生救治中心感染科主任张军指出:"社交媒体上所谓'北京疫苗更好'的说法不科学,目前我国批准使用的疫苗保护效力都在70%以上,差异主要在副作用发生率和接种禁忌方面。"

中国疾控中心发布的《新冠病毒疫苗接种技术指南》明确表示,不同技术路线疫苗不可简单对比优劣,灭活疫苗安全性久经验证,重组蛋白疫苗不良反应率低,腺病毒载体疫苗免疫原性强,mRNA疫苗对变异株保护较好——每种技术都有其适用场景,北京协和医学院专家团队2023年5月在《中华流行病学杂志》发表的研究显示,混打不同技术路线疫苗能获得更广谱的免疫保护,这与世界卫生组织的建议不谋而合。

对于"贵州能否打北京疫苗"的追问,张主任给出了专业建议:"与其纠结特定品牌,不如关注疫苗接种的及时性,现有证据表明,完成基础免疫后3-6个月进行加强接种,能显著降低重症风险,这个时间窗口比选择哪款疫苗更重要。"

这场跨越京黔两地的疫苗追踪,最终指向一个更深层的问题:在公共卫生事件中,如何确保不同地域、不同教育背景的民众都能获取准确的医疗信息?我在贵州农村调研时发现,不少老人仍认为"疫苗会改变人体基因",而部分年轻人则沉迷于比较各种疫苗的"高端程度"。

针对这种情况,贵州省2023年启动了"防疫科普村村通"工程,在铜仁市碧江区,我看到村卫生室的电视循环播放着方言版疫苗科普动画;在毕节市大方县,驻村工作队用苗族刺绣图案制作了疫苗接种时间表,这些本土化传播手段效果显著,当地接种率两个月内提升了15个百分点。

更令人振奋的是数字技术带来的改变,通过"黔康码"小程序,贵州居民现在可以查询周边接种点的疫苗库存情况,并提前预约特定品种,省大数据发展管理局官员透露,这套系统正在与国家政务服务平台对接,未来有望实现跨省疫苗信息互通,这意味着不久的将来,贵州居民将能实时了解北京、上海等地的疫苗使用情况,消除因信息不对称产生的焦虑。

回望这场始于个人好奇的疫苗追踪,它已然超越"贵州能否打北京疫苗"的具体问题,触及国家公共卫生体系的神经末梢,中国用三年时间建成了全球最大的疫苗接种体系(截至2023年5月累计接种超34亿剂次),但如何在规模优势基础上实现更精细化的资源配置,仍是值得探索的命题。

北京大学公共卫生学院教授周晓华指出:"理想的疫苗分配应该像交响乐,既要确保每个声部(地区)都有合适的乐器(疫苗),又要根据曲目特点(疫情形势)灵活调整各声部的音量。"这种动态平衡的艺术,需要中央统筹与地方创新的结合,需要科技进步与人文关怀的共振。

站在个人视角,我的"北京疫苗"贵州之问或许永远不会有非黑即白的答案,但正是这种追问的过程,让我们得以窥见中国公共卫生体系在巨大挑战中展现的韧性与智慧,当下一场疫情来临时,希望我们记住的不仅是疫苗本身,更是这个让每一支疫苗都能找到需要它的人的系统——无论他们身处北京的写字楼,还是贵州的大山深处。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~