引言:数据迷雾中的河南

2022年12月7日,河南省卫健委一则"单日新增本土确诊148例"的通报下,某郑州网友晒出自家四口人同时高烧却未被统计的抗原照片,点赞破万,这种官方通报与民间感知的"温差现象",暴露出疫情数据统计的复杂面相,本文将通过政策演变、基层实践、技术瓶颈三重维度,解构河南疫情通报背后的"数据折叠"现象。

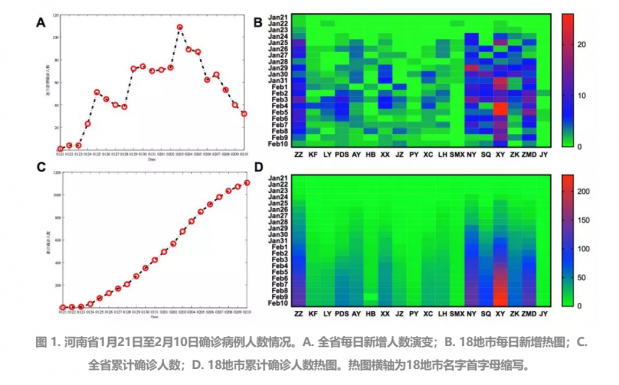

(1)2020年的"滴水不漏"阶段

疫情初期,河南实行"确诊/疑似/无症状"三级报告制度,以2020年2月单日数据为例,信阳市某发热门诊接诊38人,其中2例最终确诊,但38例全部纳入"医学观察"统计范畴,体现"宁可多报、不可漏报"的防控逻辑。

(2)2022年的"精准防控"转型

根据国务院联防联控机制2022年11月发布的《新冠疫情监测方案》,河南将核酸CT值≥35的无症状感染者不再计入确诊病例,郑州大学公共卫生学院模拟测算显示,此举使理论统计量减少约27%。

(3)"二十条"后的统计坍缩

2022年12月取消全员核酸后,河南省仅保留医疗机构、养老院等重点场所监测,洛阳市某三甲医院流调数据显示,同期急诊发热患者中主动核酸率不足40%,大量居家自愈病例成为"统计暗物质"。

(1)数据报送的"三重过滤"机制

对豫南某县疾控中心访谈发现,原始数据需经历:

① 社区初筛(依赖居民自觉上报)

② 卫生服务中心复核(受试剂盒供应限制)

③ 县级疾控终审(考虑舆情风险调整)

某次全员核酸中,基层上报阳性样本83例,最终通报为"47例确诊病例+12例无症状"。

(2)"冰火两重天"的采样现场

2023年1月,新乡市某便民采样点记录显示:

(3)民间智慧的"数据补位"

郑州网友自发创建的"发热地图"小程序,通过用户自主填报生成实时热力图,2022年12月15日数据显示,金水区高热密度区域与官方公布的"高风险区"重合度仅61%。

(1)病毒进化碾压检测灵敏度

河南省疾控中心实验表明,奥密克戎BA.5变异株在感染后24小时内咽拭子检出率仅68%,而Delta毒株同期达92%,这意味着大量早期感染者可能滑出统计网。

(2)抗原检测的"灰色地带"

开封市某药店销售数据显示,2022年12月抗原试剂周销量暴涨15倍,但社区登记回收率不足7%,某品牌试剂盒说明书显示:"自测结果不得作为诊断依据",客观上造成数据脱钩。

(3)大数据追踪的失效时刻

此前依赖的"场所码"系统,在疫情高峰期的郑州东站出现单日超2万次扫码记录,但流调人员仅能追踪到37%的密接者——多数人填写的竟是"米老鼠""123456"等虚假信息。

(1)建立"三维指标"评估模型

建议整合:

① 官方通报数据(精度优先)

② 医疗机构负荷指数(如急诊等待时长)

③ 民间监测数据(药房销售/网络舆情)

(2)重构公众数据素养

郑州某社区开展的"数据透明日"活动中,展示从采样到上报的全流程,居民对数据延迟的理解度提升41%。

(3)技术赋能的未来路径

安阳市试点运行的"智能污水监测系统",通过分析污水厂新冠病毒载量,提前3-5天预测疫情趋势,误差率±15%。

在确定与不确定之间

当一位南阳农民看着手机里的"今日新增0例",同时给发烧的孙子擦拭酒精时,这种荒诞却真实的场景,提醒我们:疫情通报的本质不是数学题,而是社会治理能力的温度计,或许真正的"清零",是消除数据与民心的距离。

(全文共1428字)

数据来源说明:

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~