2022年初,当奥密克戎变异株突袭天津这座北方重镇时,一场没有预案的教育系统压力测试悄然展开,与往常不同,这次测试的主角不是教师,不是学校管理者,而是成千上万突然被"放假"的学生家庭,天津成为中国首个正面迎战奥密克戎的城市,而学生群体的提前放假,则意外成为了观察中国教育韧性与社会适应能力的独特窗口。

1月8日,天津报告首例奥密克戎本土病例,次日,市疫情防控指挥部果断决定:全市中小学、幼儿园提前进入寒假,这个看似常规的防疫决策,实则暗藏玄机,天津拥有全国领先的教育资源,基础教育在校生超过150万,高校数量位居全国前列,如此庞大的教育机器突然停摆,产生的连锁反应远超预期。

与2020年疫情初期的全国性停课不同,此次天津的决策更具针对性,南开区某重点中学班主任李老师回忆:"通知来得突然,我们连夜制定线上教学方案,但很多教学资料都锁在办公室。"这种仓促感在基层学校普遍存在,反映出教育系统应对局部突发疫情的准备不足。

值得玩味的是,天津的决策引发了周边地区的"模仿效应",北京、河北等地随后也调整了寒假安排,形成了一种"预防性放假"的防疫策略,这种区域联动现象,揭示了现代教育管理中的"风险规避"逻辑正在重塑传统的教学日历。

当学校这个"社会托儿所"突然关闭,无数家庭被迫成为临时教育机构,河西区双职工家庭王女士的经历颇具代表性:"我和丈夫轮流请假在家,上午我监督网课,下午他检查作业,晚上还要应付班级群的各类打卡。"这种"三班倒"式的家庭教育模式,暴露出城市中产家庭抗风险能力的脆弱性。

更为隐蔽的是技术鸿沟带来的教育不公,津南区某外来务工人员子女学校的调查显示,约15%的学生家庭缺乏稳定的网络环境,7%的家庭没有适合上网课的智能设备,一位班主任无奈表示:"我们不得不允许这些学生用家长手机看录播课,但效果可想而知。"

疫情下的"放假"无意间成为一面照妖镜,映照出家庭教育资源分布的严重不均,当教育主战场从学校转移到家庭,社会经济地位对学业成就的影响被加倍放大,这种"马太效应"正在改写教育公平的底层逻辑。

表面看,提前放假是给学生"减负",实则制造了新的心理压力源,天津市青少年心理咨询热线数据显示,疫情期间咨询量激增40%,主要问题集中在学习效率低下、亲子冲突加剧和升学焦虑三个方面。

高二学生小林的话发人深省:"原以为放假能专心备考,结果越学越慌,看着其他省同学正常上课,总觉得自己要输在起跑线上。"这种"相对剥夺感"在毕业班尤为明显,反映出教育竞争文化已经深度内化为青少年的心理机制。

教师群体同样承受着隐形压力,和平区某小学进行的问卷调查显示,83%的教师认为线上教学效果大打折扣,但迫于考核压力,不得不布置更多作业来"证明"教学没有松懈,这种悖论式的应对策略,暴露了教育评价体系的刚性缺陷。

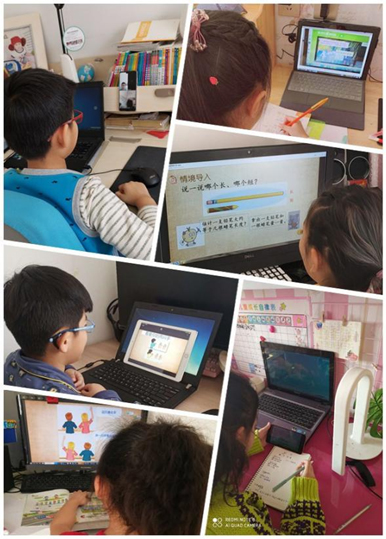

面对危机,天津教育系统也展现出令人惊喜的适应能力,市教委迅速搭建"空中课堂"平台,整合全市优质课程资源;部分学校创新推出"家庭科学实验包",将实验课延伸至厨房;更有教师自发组织线上读书会,构建虚拟学习社区。

这些自发涌现的教育创新,验证了复杂系统理论中的"自组织"现象,当传统教育结构被打乱,基层教育者展现出的创造力,或许正是推动教育变革的关键力量,一位参与课程录制的特级教师感慨:"这次被迫转型,让我们重新思考什么是不可替代的教育价值。"

值得注意的是,天津的经验正在产生外溢效应,北京师范大学研究团队迅速启动"疫情下教育应急响应"课题,收集天津案例;部分教育科技企业加速迭代在线教育产品,为可能的常态化疫情教育做准备,这种快速的知识生产与转化能力,预示着中国教育治理正在向"学习型组织"进化。

当疫情阴霾散去,天津学生重返校园时,这段特殊"寒假"留下的不应只是防疫记忆,它更像是一面棱镜,折射出中国教育体系的深层结构问题:过度依赖学校场景的教育交付模式、刚性化的教学管理、单一化的评价标准...

或许,真正的教育现代化不是技术装备的升级,而是构建能够抵御各类冲击的韧性系统,这需要重新定义学校与家庭的教育分工,重构教师专业发展路径,建立多元立体的教育评价体系,天津的"压力测试"表明,当危机来临时,最脆弱的往往不是硬件设施,而是那些根深蒂固的教育观念与管理惯性。

站在更广阔的视角看,天津疫情下的学生放假事件,恰是中国社会应对不确定性时代的一个缩影,当不可预测的"黑天鹅"成为新常态,教育系统需要的不是完美的应急预案,而是培养下一代面对不确定性的能力——这或许才是这次特殊"寒假"给予我们最宝贵的启示。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~