2022年12月7日,随着"新十条"的发布,全国多地迅速调整防疫政策,转向全面放开,山西太原却走了一条与众不同的路——既未完全"躺平",也未延续"一刀切"封控,而是推出了一套被官方称为"精准防控2.0"的新政。

这一政策的核心,是"重点人群分级管理+社会面精准筛查",既不同于北上广的快速放开,也不同于某些地区的保守观望,太原的选择,究竟是基于怎样的考量?本文将深度解析太原最新防疫政策的细节、逻辑及其可能带来的影响。

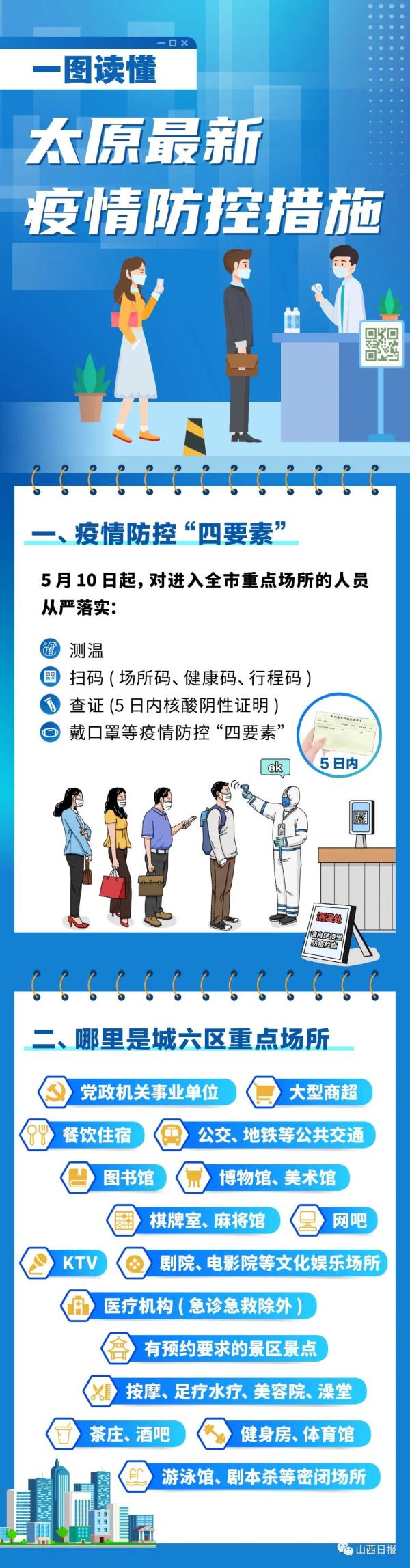

根据太原市疫情防控领导小组12月10日发布的《关于进一步优化调整疫情防控措施的通告》,新政主要包含以下几方面:

这一调整意味着,太原并未完全放弃核酸筛查,而是将资源集中在高风险行业和易感人群上。

这一政策避免了医疗挤兑,同时确保重症患者得到及时救治。

这一调整减少了社会停摆,但并未完全放任病毒传播。

太原的三甲医院数量(如山大一院、山西省人民医院)虽在省内领先,但人均床位数仍低于全国平均水平,如果完全放开,短期内可能出现医疗资源紧张。分级收治成为最优解。

12月至次年2月是太原流感、肺炎等呼吸道疾病的高发期,如果新冠感染高峰与之重叠,可能加剧医疗压力,太原选择保留重点人群核酸筛查,以延缓疫情传播速度。

太原作为能源重镇,2022年前三季度GDP增速(4.1%)低于全国平均水平(3.9%),全面放开可能带来短期消费反弹,但也可能导致劳动力短缺(如快递、物流行业感染激增)。精准防控更符合太原的现实需求。

取消高风险区划定后,流调工作将更加依赖大数据和市民自觉报备,但现实中,部分场所(如城中村、小型商铺)监控覆盖不足,可能导致漏调。

快递员、外卖员等保供人员流动性强,如何确保其按时检测?如果监管不到位,可能形成防疫漏洞。

部分市民可能认为"放开=疫情结束",忽视个人防护;而另一部分人则可能对政策调整感到焦虑,如何引导社会心态,将是政府面临的一大挑战。

太原的"精准防控2.0"本质上是一次"有限放开"实验,其核心逻辑是:

如果这一模式在冬季运行良好,可能会为其他二三线城市提供参考,但若出现医疗挤兑或社会面传播失控,政策可能再次调整。

在全国防疫政策大调整的背景下,太原没有盲目跟随"全面放开"或"严防死守",而是选择了一条务实的中庸之道,这一尝试能否成功,仍需时间检验,但无论如何,太原的探索值得关注——因为它或许代表了中国后疫情时代的一种新可能:在防控与放开之间,找到真正可持续的平衡点。

(全文约1600字)

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~