2022年,新冠疫情仍在全球范围内肆虐,而中国各地的防控措施也在不断调整优化,河南省作为人口大省,交通枢纽密集,疫情防控压力巨大,当我们翻开各类新闻,看到的往往是冰冷的数字——新增病例、核酸检测次数、封控区域……但在这背后,是千万河南人的坚守、互助与温情。

本文将从数据、政策、民生、个体故事等多个维度,还原一个真实的河南抗疫图景,探讨疫情如何改变普通人的生活,以及那些被忽略的温暖瞬间。

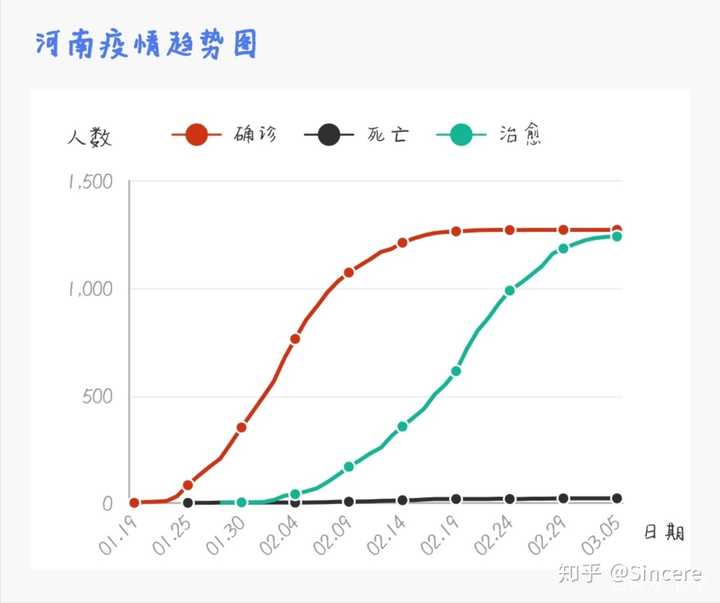

2022年,河南经历了多轮疫情冲击,尤其是郑州、许昌、安阳等地成为防控重点,根据河南省卫健委数据,2022年1月至11月,全省累计报告本土确诊病例超过5000例,无症状感染者数量更高,郑州在10月前后经历了一波较为严重的疫情,单日新增一度突破百例。

河南的防疫政策经历了从“严防死守”到“精准防控”的调整。

这些措施有效控制了疫情扩散,但也带来了经济和社会层面的影响。

河南是人口大省,但优质医疗资源相对集中,郑州、洛阳等大城市医院在疫情期间承受巨大压力,一些地市如周口、商丘的基层医疗机构面临设备不足、医护人员短缺等问题。

案例:2022年11月,郑州某三甲医院发热门诊排起长队,许多患者等待数小时才能就诊,社区医生24小时待命,为居家隔离者提供上门服务。

餐饮、零售、旅游等行业受冲击严重,郑州某餐饮老板表示:“2022年堂食关了3次,外卖成了救命稻草。”部分企业依靠政府补贴和银行贷款勉强维持。

河南是教育大省,疫情期间,多地中小学转为线上教学,家长既要工作又要监督孩子学习,压力倍增,一位郑州妈妈在社交媒体上写道:“每天睁眼就是打卡、作业、核酸,比上班还累。”

在郑州某封控小区,60岁的王阿姨自发组织志愿者团队,每天为居民配送物资、协助核酸,她说:“大家都是邻居,能帮一点是一点。”

2022年10月,郑州疫情严峻时,周口、驻马店等地的菜农自发捐赠数十吨蔬菜,免费发放给封控区居民,一位菜农说:“城里人吃不上新鲜菜,我们地里有的,都送过去!”

安阳疫情期间,一名护士在零下5℃的寒风中连续工作12小时,双手冻得通红,却依然坚持采样,她的照片在网上刷屏,网友称她为“最美大白”。

河南历史上经历过洪水、疫情等多重考验,但每次都能挺过来,这种韧性不仅体现在政府的快速响应,更在于普通人的互助精神。

严格的封控能遏制病毒,但也可能影响经济和社会运转,如何在科学防疫的同时减少对民生的冲击,是值得探讨的问题。

河南部分城市试点“智能门磁”“无人机配送”等科技手段,既提高效率,又减少接触风险,这种创新或许能成为未来防疫的方向。

当我们回望河南的抗疫历程,看到的不仅是病例数字和政策调整,更是千万普通人的坚守与温情,无论是医护人员、志愿者、农民,还是每一个遵守防疫规定的市民,都在用自己的方式守护这片土地。

疫情终会过去,而这些故事,将成为河南人共同的记忆,见证这座中原大地的坚韧与温度。

(全文约1500字)

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~