翻开中国民航备降场布局图,北京周边300-500公里半径内,天津、石家庄、太原、济南等城市机场星罗棋布,但最终民航局的选择却出人意料——直线距离440公里的呼和浩特脱颖而出,表面看,这与传统备降场选择标准存在明显"违和":呼和浩特冬季严寒多雪,年极端天气日数达45天;机场跑道长度仅3600米,无法满足A380等超大型客机备降需求;地面保障能力与北京存在代际差距,但若深入分析,这却是一步充满远见的"妙棋"。

地理位置上,呼和浩特恰好位于北京向西辐射的"航空盲区"填补点上,当北京遭遇东向、南向天气系统影响时,呼和浩特往往能保持适航条件,2019年数据显示,北京首都机场因天气导致的航班延误中,有67%的备降需求来自西向航线分流,更深层的考量在于国家战略——"呼和浩特分流方案"实质是民航局对《京津冀协同发展规划纲要》与《西部大开发"十四五"实施方案》的跨界响应,通过将航空流量定向导入内蒙古,既缓解了京津冀空域压力,又为边疆地区注入航空经济活力,这种"一箭双雕"的设计彰显出政策制定者的高明。

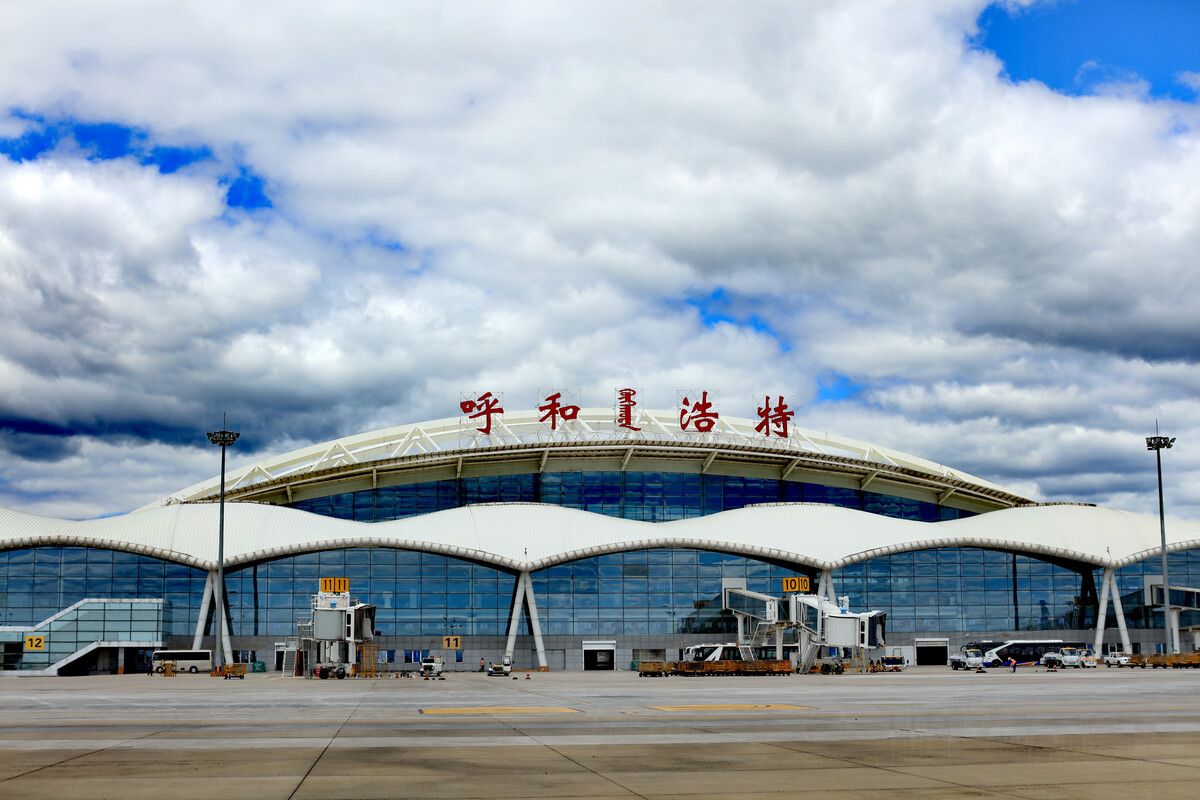

分流政策实施首年,呼和浩特机场备降航班量激增312%,带来的是真金白银的收益,每架备降航班能为机场创造约2.8万元的起降费、旅客服务费收入,更不必说机组住宿、航食配送等衍生消费,2023年财报显示,白塔机场非航收入同比暴涨47%,其中60%增长点直接源自备降业务,但这场"天降横财"也暴露出草原机场的先天不足。

与专业化备降场相比,呼和浩特的保障体系显得捉襟见肘,典型场景是:当5架宽体机同时备降时,仅有的3个远机位迫使部分旅客需摆渡车转运;除冰车数量不足导致冬季保障效率下降30%;缺乏双语标识给外籍旅客带来困扰,更严峻的是,备降航班的"潮汐特性"造成资源错配——天气晴好时设备闲置,恶劣天气时又超负荷运转,这种结构性矛盾催生出有趣的"备降经济生态":周边酒店发展出"航班备降预警价目表",地服公司组建"机动保障突击队",甚至催生了专门协调备降航班地面服务的第三方平台。

精明的草原人很快意识到,单纯做"备降提款机"绝非长久之计,2024年初,内蒙古机场集团启动"备降+"升级计划,其核心是将被动接收的航空流量转化为持续发展动能,在硬件端,新规划的西跑道将延长至4000米,投资4.2亿元的除冰坪项目已破土动工;在服务端,推出"备降旅客专属通道",提供免费草原特色餐食、市内交通补贴等增值服务;最富想象力的是"备降转旅游"计划——与文旅部门合作开发"意外发现内蒙古"产品包,备降旅客可凭登机牌享受景区折扣。

这种流量转化已初见成效,2024年1-5月数据显示,备降旅客二次消费转化率达17%,较政策实施初期提升9个百分点,更深远的影响在于,频繁的备降航班客观上提升了呼和浩特的航线网络价值,卡塔尔航空在评估中东-中国航线时,就将"具备北京备降保障能力"列为选择呼和浩特作为次级枢纽的重要考量,这种"曲线救国"式的枢纽化路径,或许正是二线机场突围的独特智慧。

呼和浩特的航空崛起并非没有"暗礁",太原武宿机场率先发难,向民航局提交报告质疑"分流方案违背公平竞争原则";天津滨海机场则加快T3航站楼建设,明言要"夺回北方第一备降场地位",更深层的阻力来自市场惯性——多数航空公司仍将呼和浩特视为"不得已的选择",某外航高管私下表示:"我们宁愿多带燃油盘旋,也不愿去处理蒙古高原的跨境保障难题。"

但历史经验表明,航空格局的重塑往往始于这类"边缘突破",当年迪拜机场正是依靠大量承接欧洲-亚洲航线的技术经停,逐步蜕变为全球枢纽,呼和浩特或许永远成不了"北方迪拜",但其正在证明:即使是被动获得的航空流量,只要善加经营,也能成为改变城市命运的支点,当某天旅客们习惯性地将"北京-呼和浩特"航线视为双城生活的常态选择时,人们才会真正理解,当年那场看似偶然的分流决定,究竟意味着什么。

站在更宏大的视角,呼和浩特的分流故事本质是中国基础设施网络协同化的生动注脚,当京津冀的"虹吸效应"日益凸显时,通过航空流量再分配来平衡区域发展,体现的是"全国一盘棋"的治理智慧,未来随着"呼和浩特模式"的成熟,我们或许会看到更多类似的"非对称合作"——上海分流合肥、广州分流湛江、成都分流西昌......这种打破行政区划的功能互补,正在重新定义中国城市的竞合关系。

下一次当您的航班广播"由于北京天气原因,本次航班将备降呼和浩特"时,不妨换个角度思考:这不仅是旅途中的小插曲,更是您亲身参与的一场国家级空间重构实验,而机翼下那片越来越近的草原,正在以它独有的方式,讲述着中国城市化进程的另一个版本。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~