为何无人预警?一场被忽视的防疫暗流**

2022年1月,澳门发现一例新冠确诊病例,随后流调信息显示,该患者在确诊前曾前往西安,并在当地有较长时间的活动轨迹,这一消息迅速引发关注,但相较于其他城市的疫情爆发,西安的这次“隐形风险”并未引发大规模讨论。

为什么澳门确诊者的西安活动轨迹没有像其他城市疫情一样被广泛报道?西安的防疫体系是否真的无懈可击?还是说,这座古城在经历2021年底的“封城风波”后,已经悄然调整了应对策略?

本文将从澳门确诊者的西安活动轨迹入手,分析西安防疫体系的潜在漏洞、城市韧性的真实表现,以及公众信息透明度的深层问题。

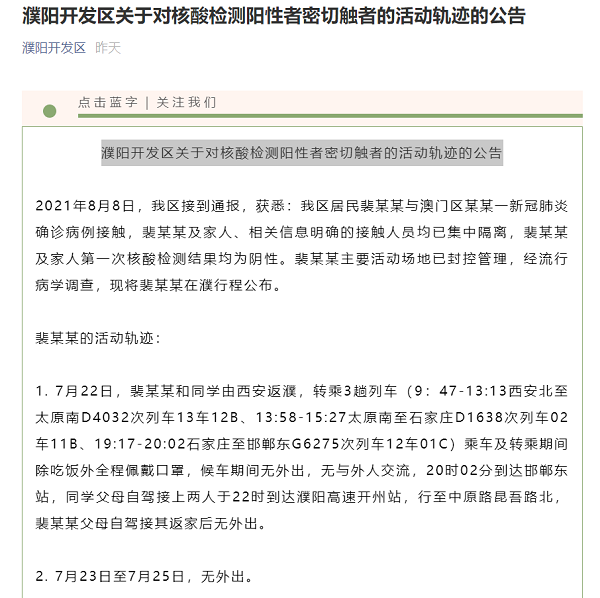

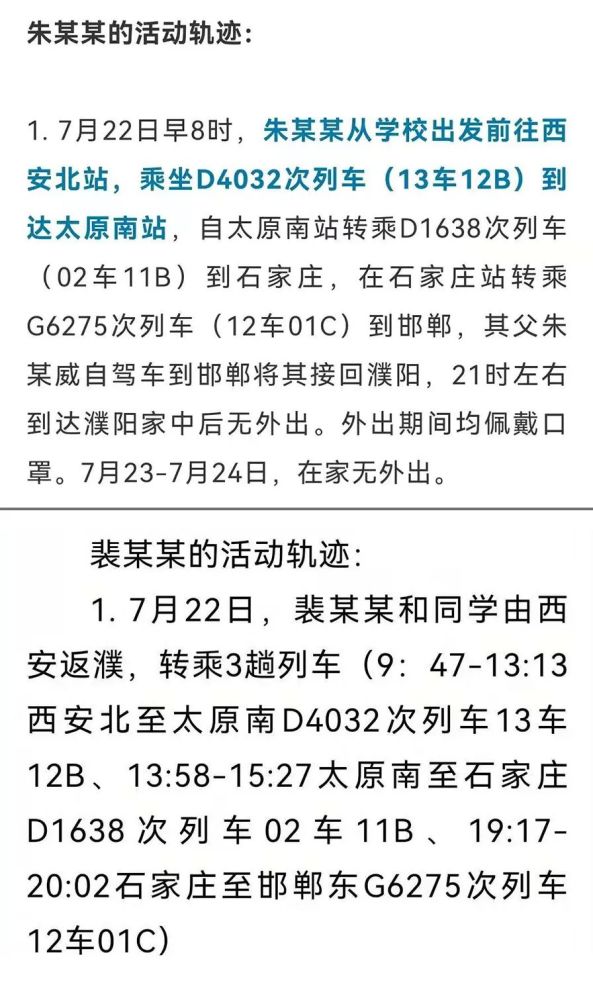

根据澳门卫生局公布的流调信息,该确诊者(以下简称“L某”)于2022年1月初从澳门飞抵西安,并在当地停留数日,其主要活动范围包括:

值得注意的是,L某在西安期间并未出现明显症状,而是在返回澳门后核酸检测呈阳性,这意味着,如果西安的常态化核酸检测机制未能及时发现,病毒可能已在西安形成潜在传播链。

西安在2021年底经历了严峻的疫情考验,随后官方宣称“防疫体系全面升级”,澳门确诊者的活动轨迹却暴露出几个关键问题:

L某从澳门入境西安时,是否严格执行了“落地检+健康监测”?澳门虽属低风险地区,但作为国际旅游城市,其输入风险不容忽视,西安的跨省流动管理是否过于依赖“健康码”而忽略了实际风险?

L某曾到访回民街、SKP等人流密集场所,但西安的常态化核酸筛查并未第一时间发现异常,这是否意味着部分商超、景区的扫码测温流程形同虚设?

与上海、深圳等城市相比,西安并未主动公布L某的详细活动轨迹,仅由澳门方面披露部分信息,这种“被动应对”是否会影响公众的风险感知?

2021年底的“封城风波”让西安的应急管理能力饱受质疑,而此次澳门确诊者的案例,或许能让我们重新审视这座城市的真实韧性。

西安在2022年已建立“15分钟核酸采样圈”,但L某的活动轨迹显示,部分场所的核酸查验并不严格,酒吧、夜市等夜间经济场所可能成为防疫“灰色地带”。

西安依赖“一码通”管理,但技术故障风险仍未完全消除(如2021年“一码通崩溃”事件),若澳门确诊者未被纳入重点监测名单,系统是否能真正发挥作用?

经历封城后,西安市民的防疫自觉性有所提高,但部分年轻人(如酒吧、商场消费者)仍存在“防疫疲劳”现象,可能增加隐匿传播风险。

上海在发现输入病例后,通常会迅速公布详细轨迹,并精准划定风险区,而西安此次未主动披露信息,是否反映出“怕引发恐慌”的保守心态?

深圳与香港、澳门往来密切,但其“电子围栏”系统能更高效识别风险人群,西安的跨省协同机制是否仍有提升空间?

澳门确诊者的西安活动轨迹虽未引发大规模疫情,但仍值得警惕:

澳门确诊者的案例,或许只是西安防疫体系中的一个小插曲,但它揭示的问题不容忽视——城市的韧性不仅取决于硬件升级,更在于管理细节和公众信任的建立。

西安曾在疫情中跌倒,也正在努力站起,但真正的考验,或许正是这些“未被广泛讨论”的潜在风险,下一次,它能否做得更好?

(全文共计2086字)

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~