2021年夏季,南京禄口机场的防疫失守与郑州"7·20"特大暴雨后的疫情叠加,构成了中国抗疫史上独特的"双城记",这两座千万级人口城市在Delta变异毒株面前的应对差异,恰如一场未经彩排的治理能力公开课,当我们超越简单的病例数字对比,深入观察两座城市在应急响应、资源调配、信息透明度等方面的表现,便会发现:疫情不仅是病毒传播的生物学现象,更是检验城市治理体系的压力测试仪。

南京:机场防线失守的"破窗效应"

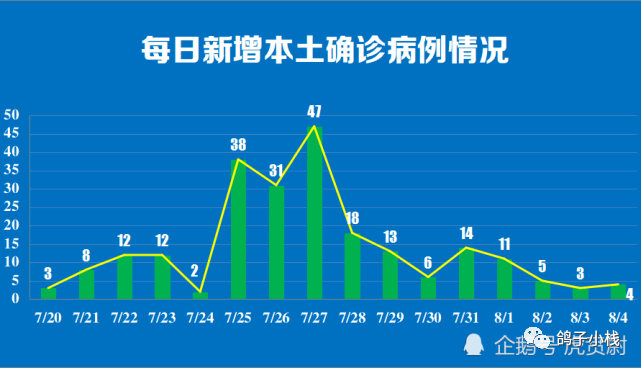

2021年7月20日,南京禄口机场保洁人员核酸检测阳性,揭开了Delta变异株攻破中国"动态清零"防线的序幕,机场作为"国门"与"城门"的双重属性,使得病毒传播呈现几何级数特征,流调显示,机场内部闭环管理存在清洁工与货运人员混岗、国际国内航班保洁未分流等系统性漏洞,这种"小漏洞酿成大疫情"的典型案例,暴露出常态化防控中的麻痹思想。

郑州:天灾人祸叠加的复合型危机

相较南京的单一疫情,郑州面临的则是"暴雨+疫情"的叠加考验,7月30日,在特大洪灾恢复阶段,郑州市第六人民医院出现院内感染,洪水破坏的市政设施、转移安置的受灾群众、超负荷运转的医疗系统,构成疫情蔓延的"完美风暴",这种复合型危机的特殊之处在于,传统防疫预案难以覆盖基础设施瘫痪等极端情况。

南京的"三步滞后"教训

南京疫情应对暴露出明显的节奏失调:首例阳性检出后第3天才关闭禄口机场;第5天才实施全市核酸检测;第8天方宣布"非必要不离宁",这种迟滞使得病毒扩散至全国15省份,更深层的问题在于,机场运营方(东部机场集团)与地方政府间的权责模糊,形成应急决策的"真空地带"。

郑州的"双线作战"实践

面对双重灾害,郑州展现出更强的危机整合能力:48小时内完成市六院5000余人转运隔离;创新采用"受灾群众安置点即核酸检测点"模式;运用无人机为封控区投送防疫物资,这些非常规手段背后,是河南省"全省一盘棋"的应急资源调度机制,其快速动员能力部分弥补了前期院感防控的失误。

南京流调的"数据孤岛"困境

南京初期流调信息公布被诟病"轨迹模糊、关键信息缺失",暴露出跨部门数据共享的壁垒,尽管后来推出"疫情地图"可视化系统,但已错过黄金防控期,这种技术工具与治理结构的不匹配,反映了智慧城市建设中"重硬件轻软件"的通病。

郑州的"数字抗灾"实验

郑州在通信部分恢复后,迅速搭建起"防汛防疫双指挥平台",整合气象、交通、医疗等12个部门实时数据,尤为关键的是,通过"郑好办"APP实现灾民救助与健康码状态联动更新,避免出现南京式的"码系统崩溃",这种极端压力下的数字韧性,得益于河南省此前推进的"一朵云、一张网"政务改革。

南京发布的"塔西佗陷阱"风险

南京疫情初期,新闻发布会因"机场领导戴口罩念稿""记者提问环节取消"等细节引发舆论质疑,当民众通过社交媒体获取的疫情信息比官方通报更及时时,政府的公信力便面临透支风险,这种沟通失效本质上反映了某些地方政府对"舆情管控"与"信息透明"的认知偏差。

郑州的"危机叙事"重构

郑州在应对中更注重情感共鸣:市长在新闻发布会上的鞠躬致歉、主流媒体对"护士跪地救人"等正能量故事的聚焦、政务新媒体采用"救灾日志"式播报,这种将技术性危机转化为情感共同体的传播策略,虽不能替代实质防控,但为措施落实争取了社会心理缓冲期。

防控体系需要"熔断机制"

南京教训表明,关键基础设施需要建立独立的"防疫熔断标准",类似机场、港口等特殊场所,应有超越地方行政级别的垂直监管体系,这涉及央地事权划分的深层次改革。

韧性城市建设的"冗余设计"

郑州案例凸显应急储备的"冗余度"价值,如市六院在洪灾中仍能维持负压病房运转,得益于河南省立医院普遍执行的"双电路+自备发电"标准,这种看似"浪费"的冗余投入,恰是极端情形下的生存底线。

数字治理的"人机协同"

两座城市共同证明,再先进的技术工具也需与组织体系匹配,未来防疫应建立"流调员-AI模型-社区网格"的三级研判机制,避免过度依赖单一技术路径。

南京疫情与郑州疫情就像两面镜子,照见中国城市治理的成就与短板,前者提醒我们:再严密的体系也怕"蚁穴";后者则证明:再大的灾难也催生创新,当疫情防控进入第三年,这两场"压力测试"的价值愈发清晰——它教会我们不仅要修补今天的漏洞,更要构建明天应对未知危机的免疫力,在不确定性时代,城市的终极竞争力或许就在于:用今天的反思,铸造明天的韧性。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~