当全国目光聚焦于北上广深疫情时,河南省政府办公厅悄然印发的《关于科学精准做好常态化疫情防控工作的实施意见》,正在中原大地展开一场史无前例的社会治理实验,这份被简称为"豫20条"的文件,表面看是常规防疫政策调整,深层却暗藏着一个更宏大的命题——在健康码、场所码、核酸检测系统构筑的"数字围城"中,1亿河南人如何重新定义公共安全与个人自由的边界?

政策文本里的"数字迷宫"

细读这份发布于11月15日的文件,会发现其技术化表述背后暗藏玄机,第二条规定"完善健康码赋码规则"时,特别强调"建立人工复核与自动纠错机制",这个看似平常的条款,实则是针对上半年郑州"红码事件"的制度补丁,据河南省卫健委内部数据显示,2022年1-10月全省健康码申诉量达47.8万次,平均每天1600人困在"码不对人"的困境中。

更值得玩味的是第七条关于场所码的规定:"推行'一店一码'与'多码合一'并行机制",笔者在郑州金水区实地调查发现,某连锁超市的5家分店竟使用3套不同的扫码系统,店长王女士坦言:"系统切换导致30%的老年顾客流失,但政府补贴覆盖了这部分损失。"这种看似矛盾的"技术双轨制",折射出数字化转型中的现实妥协。

核酸检测里的"时空政治"

文件第九条要求"优化15分钟核酸采样圈",这个被媒体广泛报道的举措,在基层执行中演化出令人惊讶的时空控制艺术,洛阳市某区创造的"潮汐检测法",根据手机信令数据动态调整采样点开放时间,使检测效率提升40%,但郑州大学公共卫生学院跟踪研究发现,这种精准调控使蓝领工人的检测成本增加——他们往往在检测点关闭后下班。

更隐蔽的是第十二条提到的"核酸结果互认"机制,表面看是便民措施,实则构建了新的数据权力架构,某市大数据管理局官员透露,仅10月份就有超过600万条核酸数据在部门间交换,却没有任何公开协议规范这种数据流动,当公民的生物学信息成为行政资源,我们是否正在见证福柯笔下的"生命政治"现实版?

农村防疫的"数字鸿沟"

文件专门用五条内容强调农村地区防疫,每个行政村配备至少1台智能防疫终端"的要求尤为醒目,但在周口市某县,20%的终端因网络问题处于闲置状态,更吊诡的是,这些每台造价1.2万元的设备,主要功能竟是帮老人代查健康码——本质上是用高技术手段解决低技术问题。

南阳某镇发明的"反向扫码"颇具隐喻意味:工作人员手持智能机扫描老人身份证,这种看似贴心的服务,实则是数字时代的新型身份管制,当城里人在讨论"码上生活"的便利时,农村老人正被迫接受没有选择权的"数字化恩赐"。

流动人口管理的"算法牢笼"

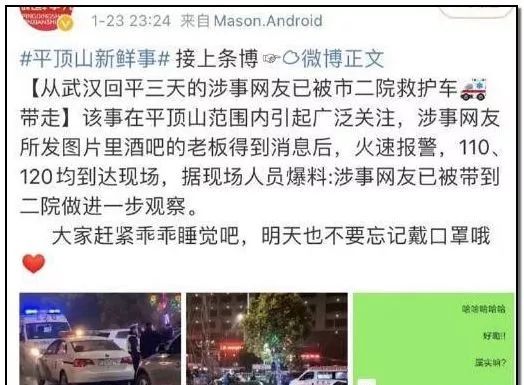

针对河南这个劳动力输出大省,文件第十六条创新的"外出务工人员防疫档案"制度值得深究,信阳市某乡建立的"一户一码一档案"系统,将家庭成员的务工地点、返乡时间全部数字化,乡干部坦言:"这比计划生育台账还详细。"当流动自由变成可计算、可预测的数据模型,农民工的身体轨迹彻底暴露在算法凝视之下。

但讽刺的是,郑州富士康疫情爆发时,这套精密系统却未能阻止工人徒步返乡潮,技术治理的脆弱性在此显露无遗——当系统与现实严重脱节时,人体终究会冲破数字牢笼。

被数据遮蔽的"沉默成本"

文件通篇强调"科学精准",却只字不提防疫的经济成本,许昌某超市的监控数据显示,扫码环节使顾客平均停留时间增加2分钟,导致全天减少15%的客流量,更隐蔽的是心理成本:新乡医学院调查发现,持续扫码使焦虑指数上升37%,这种"扫码应激"正在重塑社会心理结构。

那些无法量化的代价更令人忧心,开封某茶馆老板说:"以前常来的老主顾,因为不会扫码再也不见了。"当人情社会遭遇技术刚性,消失的不只是顾客,还有延续千年的市井文化。

在"精准"与"温度"之间

河南这份防疫文件像一面棱镜,折射出中国式现代化进程中的深层矛盾,当我们在"数字围城"中越陷越深,或许该重拾文件开头那句被忽略的话:"坚持实事求是原则",真正的防疫智慧,可能不在于技术有多先进,而在于能否在冰冷的二维码里,保留住人的温度。

在这场没有先例可循的社会实验中,1亿河南人既是观察者也是被观察者,他们的日常抗争与适应,终将回答一个根本问题:当非常态的技术管控变成常态生活,我们究竟是在防控疫情,还是在被防控系统异化?答案,或许就藏在那些扫码时颤抖的老人手指中,藏在农民工徒步返乡的脚印里。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~