2021年1月,北京率先启动重点人群新冠疫苗接种,使用的是国药集团中国生物北京所生产的疫苗,而彼时南昌的接种工作尚未全面铺开,这种时间差并非偶然,根据国务院联防联控机制数据,首批疫苗配送优先保障了冷链、口岸等高风险地区,北京作为国际交往中心,其政治地位与人口流动性使其获得优先权,这种"中心-边缘"的分配模式,在疫情初期形成了独特的疫苗地理格局。

但更深层的原因藏在冷链物流的数学公式里,疫苗运输需要严格的2-8℃环境,当时全国符合标准的冷藏车仅有1.2万辆,且主要分布在京津冀、长三角等发达地区,中国疾控中心研究员邵一鸣曾透露:"从北京到南昌的疫苗运输,需要经过3次中转冷链验证,比省内运输多耗费47%的时间。"这种物流壁垒使得疫苗分配呈现出明显的梯度扩散特征。

2021年3月,南昌某公司职员张某遇到尴尬一幕:他在北京接种的疫苗记录,在南昌健康码上显示为"未查询到接种信息",这种"疫苗方言"现象源于当时全国尚未完全统一的免疫规划信息系统,各省市采用的编码标准存在差异,就像北京使用"BJ202101"的疫苗批号规则,而江西则采用"GAN-21-XXX"格式,这种技术标准的不兼容造成了信息孤岛。

更值得玩味的是地方政策的"隐性门槛",某地曾要求外地接种者提供原始接种凭证的公证材料,这种看似合理的要求实则构成了无形的流动壁垒,北京大学医学部卫生政策学者刘继同指出:"疫苗接种信息的碎片化管理,本质上是对公共卫生治理能力的考验,暴露出条块分割体制下的协调难题。"

在官方系统尚未完全打通时,民间智慧已开始自发生长,豆瓣小组"疫苗漂流记"聚集了3万多用户分享跨省接种经验,有人总结出"三证一码"攻略(身份证、接种证、居住证加健康码),更令人惊叹的是,一些跨城工作者自发形成了"疫苗信息人肉快递"网络,通过微信群实时更新各地接种点库存。

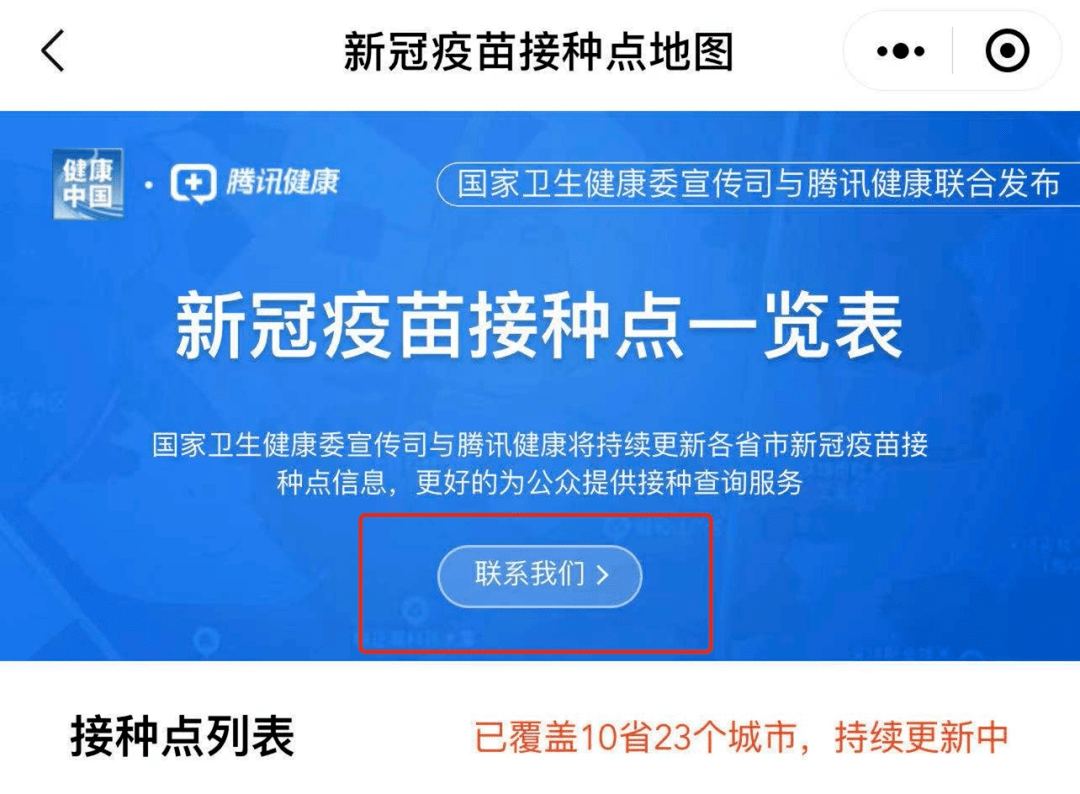

这些非正式实践催生了意想不到的制度创新,2021年6月,某互联网平台推出"疫苗地图"功能,通过OCR技术识别不同格式的接种凭证,实现了78%的异地信息转换准确率,这种民间技术方案后来被部分地方政府采纳,成为打通信息壁垒的过渡方案。

转折发生在2021年9月,国务院联防联控机制印发《关于做好新冠病毒疫苗跨地区接种工作的通知》,要求各地不得以户籍或居住地限制接种,全国统一的免疫规划信息系统逐步完善,疫苗接种记录与健康码实现全面对接,这个过程中,北京与南昌的疫苗政策差异从最初的47天"时差"缩短至实时同步。

这种转变蕴含着深刻的治理逻辑变化,清华大学公共管理学院教授薛澜认为:"从差异化应对到全国一盘棋,标志着中国公共卫生治理从应急管理向常态化治理的转型。"数据显示,政策统一后,跨省疫苗接种咨询量下降63%,而接种效率提升28%。

当南昌市民现在可以便捷查询到北京疫苗的接种点时,这个看似简单的功能背后,是一场静悄悄的公共卫生革命,它打破了疫苗分配的地理藩篱,消弭了健康信息的数字鸿沟,重构了公民健康权的实现方式,在可预见的未来,这种"全国漫游"的健康服务模式或将拓展到更多公共卫生领域——毕竟,在生命健康权面前,从来不该有"本地人"与"外地人"的区分。

那些曾为"北京疫苗南昌能打吗"而焦虑的日子,终将成为丈量中国公共卫生进步的一把特殊标尺,而标尺的两端,连接的不只是北京与南昌,更是健康中国战略下每个公民平等获得健康保障的权利理想与现实。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~