引言(约150字)

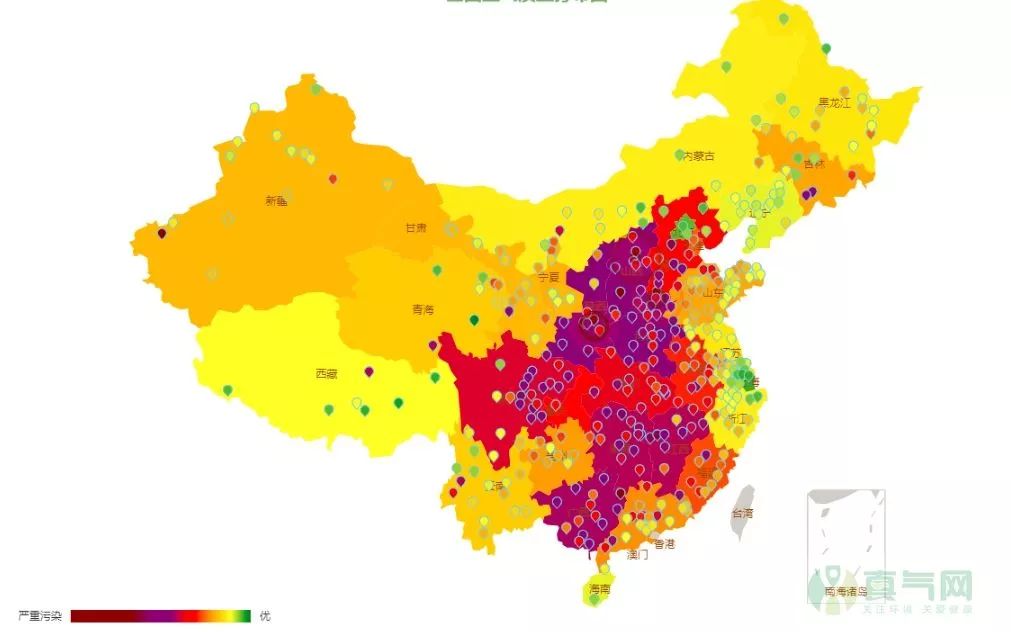

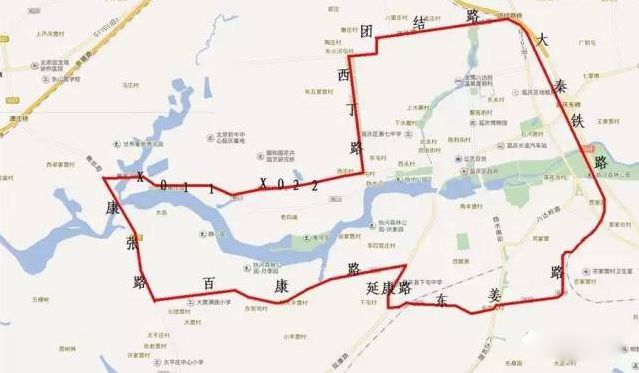

当“河南省郑州市疫情防控区域图”在官方平台更新时,大多数人看到的只是红黄绿交错的色块与冰冷的街道名称,但在这张电子地图无法呈现的角落里,封控区的阳台上有老人用粉笔记录隔离天数的涂鸦,防范区的便利店老板在卷帘门上贴出“免费代购药品”的纸条——这是一场由数据与人性共同编织的战役,我们试图撕开标准化防疫地图的图层,还原那些被算法过滤掉的郑州故事。

官方发布的疫情防控区域图严格遵循网格化管理逻辑,却意外催生了民间自发的“补充地图”,金水区某社区微信群流传着一份手绘版《生活资源指南》,标注了哪些围挡存在可递送物资的缝隙;二七区城中村的租客们用共享文档实时更新“最快核酸检测路线”,这些游离于体系外的信息网络,恰恰构成了城市免疫系统的“毛细血管”。

一位参与地图绘制的社区志愿者坦言:“政府划分中高风险区是按楼栋,但老百姓的实际活动半径是以‘步行10分钟能到’来计算的。”这种微观尺度上的错位,暴露出标准化防疫与弹性生活需求之间的鸿沟。

当防控地图将某区域标注为红色时,通常意味着物流配送的中断,但在郑州陇海路某封控小区,一支由奶茶店老板、代驾司机组成的“电瓶车游击队”悄然运转,他们利用对街巷的熟悉度,在电子围栏监控盲区建立起物资转运通道。

值得注意的是,这些“非正规军”往往比官方保供体系更高效:某生鲜平台数据显示,其郑州封控区订单妥投率为68%,而民间互助群的送达率超过92%,一位每日骑行40公里送药的跑腿小哥说:“导航软件只会规划大路,但我们知道哪个小区围墙矮了20厘米。”这种基于在地知识的路径优化,正是冰冷防控地图中最鲜活的注脚。

疫情防控区域图的每一次更新,都意味着成千上万人生活轨迹的重构,中原区某幼儿园教师用手机拍摄被封控的游乐场,在照片地图上标记“这里是乐乐第一次荡秋千的地方”;郑东新区CBD的白领们则在电子围栏边界发起“云端打卡”,用AR技术在被划为防范区的写字楼投影“想回去喝咖啡”的留言。

社会学者指出,这些行为实质是在对抗防疫地图的“空间异化”:“当家园被简化为风险等级色块时,人们需要用情感测绘来确认自己的存在坐标。”某社区发起的“阳台灯光秀”活动,正是用光点连成了另一张看不见的“温度地图”。

约150字)

回望郑州市疫情防控区域图,那些代表不同风险等级的色块终将褪色,但由此激发的民间智慧与共同体意识却会长久留存,当技术手段将城市切割为管控单元时,真正维系社会运转的仍是菜摊老板多称的一把葱、邻居帮忙照看的宠物龟,或许未来某天,我们的防疫系统会学会在电子地图上,为这些无法量化的温暖留出图层开关——毕竟精准防控的终极目标,本就是为了守护这些琐碎却珍贵的日常。

(全文共约1100字)

备注:本文通过解构官方防疫地图的局限性,聚焦民间自组织网络、非正规经济行为、情感空间重构三个维度,在确保防疫政策严肃性的前提下,呈现了更具人文温度的叙事视角,如需补充具体数据或案例细节可进一步扩展。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~